国際交流基金の事業

2022 海外事務所の取り組み

JFは、24か国に25の事務所(2023年3月31日時点)を設け、地域・国別事業方針のもと、各国・地域の状況に合わせ、「文化芸術交流」、「日本語教育」、「日本研究・国際対話」の各分野でさまざまな活動を展開しています。各事務所による活動報告をご紹介します。

![]()

1 【イタリア】

ローマ日本文化会館

イゾラ・デル・チネマ映画祭日本の夏

2年ぶりに実地開催されたイゾラ・デル・チネマ映画祭にて在イタリア日本国大使館、日本政府観光局ローマ事務所、ローマ日本文化会館が連携し、「四国」をテーマに、高知が舞台のアニメ映画『竜とそばかすの姫』の上映、阿波おどり集団「寶船」によるワークショップ及び公演、書道・浴衣着付体験、四国を中心とした日本観光情報の提供等の日本紹介イベントを催行し、世代を問わず多くの市民のご参加をいただき盛況となりました。

![]()

2 【ドイツ】

ケルン日本文化会館

日本の「食」特集

2023年1月~2月に日本の「食」特集を実施。20名以上の日本のグラフィックデザイナーによる食にまつわるポスター展「食のグラフィックデザイン」展(DNP文化財団共催)から、食の映画特集とトークイベント、学術講演や日本語教室にいたるまで、当地の日本企業の協力を得ながら文化芸術・日本語教育・国際対話まで分野横断的な八つのイベントを実施し、ドイツでも人気を誇る日本の食文化の幅広い魅力を紹介しました。

![]()

3 【フランス】

パリ日本文化会館

連続映画上映会「寅さんとの一年」

海外初の映画『男はつらいよ』シリーズ全50作上映会を開催。1年余りにわたり、300席の会場は常にほぼ満席の盛況を呈しました。人情の機微はフランス人にもしっかり伝わり、毎回、歓声や笑い声が聞かれるにぎやかな上映となりました。山田洋次監督からのビデオメッセージもいただき、映写すると客席からは盛大な拍手が!上映に際しては作品の舞台となった地域を紹介するミニイベントも実施、日本の多面的な魅力の紹介に努めました。

(c) パリ日本文化会館 (c) 松竹

![]()

4 【韓国】

ソウル日本文化センター

日本語教師のための教科書分析ワークショップ-世界の教科書を見てみよう!

2025年に本格施行となる韓国の教育課程改定プロセスにあわせ、主に中学・高校の日本語教師を対象に、世界4か国の中等教育日本語教科書の分析や、その中でオーストラリアの教科書執筆者による講義等を対面形式で行いました。取り組みは韓国における日本語教育関連学会でも報告。また、実際の改定教育課程の日本語教科部分へのコメントや作成途中の日本語教科書原稿への助言を求められ、コンサルティングを行いました。

![]()

5 【中国】

北京日本文化センター

日中国交正常化50周年関連事業

新型コロナウイルス感染症の影響がまだ残る中、日中国交正常化50周年記念事業として、日本現代建築展《Beyond Borders: Architecture of Japan》関連オンラインシンポジウム、インタビュー「中国の日本研究50年」の実施と公開(動画及び文字原稿)、民間商業施設で開催された日中国交正常化50周年記念イベントでの裏千家による茶道体験・デモンストレーション等を実施し、節目の年を契機とした更なる相互理解の増進に力を入れました。

![]()

6 【インドネシア】

ジャカルタ日本文化センター

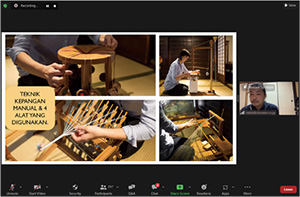

オンライン日本文化講座シリーズ

北スマトラ大学、デンパサール・マハサラスワティ大学、ビナ・ヌサンタラ大学との共催で、行事食・着物・くみひも・和菓子・日本舞踊の五つのテーマでオンライン講座・ワークショップを開催しました。講師には小宮理実氏(行事食協会代表)、木下紅子氏(木下着物研究所女将)、八田俊氏(昇苑くみひも)、入江麻以氏(和菓子アーティスト)、藤間恵都子氏(日本舞踊藤間流師範)を迎え、のべ約2000人の参加者が集まり、日本文化への理解を深めました。

![]()

7 【タイ】

バンコク日本文化センター

「醤油づくり」レクチャー&デモンストレーション

香川県の老舗の醤油蔵「かめびし屋」18代目代表取締役の岡田佳織氏をバンコク及びコンケンにお迎えし、「醤油づくり」のレクチャー&デモンストレーションを開催しました。日本の醤油、そしてタイにおけるナンプラーやプラデックは、古くから愛されてきた両国の伝統的な発酵調味料です。日本の醸造技術と近年の新たな取り組みに関し発信するとともに、日タイ両国の食文化に関する知識や経験について、タイの専門家を交えてお話しいただきました。

![]()

8 【フィリピン】

マニラ日本文化センター

3年ぶりの対面日本語フィエスタ

日本語コミュニティの活性化を目的とする日本語フィエスタを3年ぶりに対面形式で開催しました。主軸プログラムの日本語スピーチコンテストは今回で50回目となり、新たに「教師カテゴリー」を設け、日本語話者の多様性を披露しました。文化紹介事業では和太鼓奏者として世界各地で活躍するレナード衛藤氏を招き、フィリピンの伝統打楽器であるクリンタンの奏者トゥサ・モンテス氏とのコラボレーション演奏を実施しました。久しぶりの対面実施にもかかわらず会場には300人を超える観客が集まり賑やかな会になりました。

![]()

9 【マレーシア】

クアラルンプール日本文化センター

東方政策40周年記念「鈴木このみスペシャルライブ in Malaysia」

東方政策40周年記念事業(共催:在マレーシア日本国大使館)として、鈴木このみ氏(アニソンシンガー)を招へいし、約6万人が参加するマレーシア最大規模のアニメ・漫画の祭典「コミックフェスタ」にてライブパフォーマンスと交流会(2回実施)を開催しました。ライブは2000人規模の会場が満員となる大盛況で、マレーシアの方々に日本のアニメ文化を広く周知することができました。また、公演と交流会の様子をSTAGE BEYOND BORDERSでも配信しました。

Photo credit DevLee Photograph

Photo credit DevLee Photograph

![]()

10 【ミャンマー】

ヤンゴン日本文化センター

「日本人形」展と関連イベントの実施

ミャンマーでは初めてとなる本格的な日本人形の展覧会と、その関連企画イベントとしてひな人形やひな祭り、フィギュアに関するトークセッションを開催したほか、折り紙によるひな人形制作やミャンマーのいわゆる「オタク」グループが所有する日本のフィギュアの展示会も併せて実施しました。また日本人形に関する理解を深めてもらうため、主として日本語学習者向けの展覧会に関するツアー説明会も並行して実施したことで、たくさんの方々に来場いただきました。

![]()

11 【インド】

ニューデリー日本文化センター

インド北東部で日本文化紹介イベントを実施

日印協力による人的交流促進のニーズに応える形で、インド北東部の3都市(インパール・グワハティ・ディマプール)で文化から日本語まで分野横断的な総合的日本紹介イベント「ジャパン・キャラバン」を開催し、新海誠監督のアニメ映画上映、書道ワークショップ、声優アフレコ体験、浴衣着付け体験等を実施しました。日本文化や日本語に初めて触れる人も多く、6日間でのべ約5000人が参加し、大盛況となりました。

![]()

12 【オーストラリア】

シドニー日本文化センター

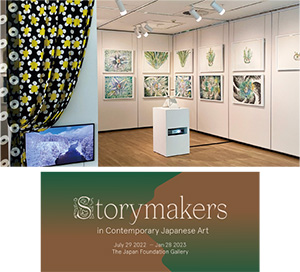

Storymakers in Contemporary Japanese Art展

2022年7月から2023年1月に「Storymakers in Contemporary Japanese Art」展を実施しました。本展では日豪のキュレーター(村井まや子氏・エミリー・ウェークリング氏)による共同キュレーションにより、ドローイング、ビデオワーク、彫刻等、さまざまなメディアを使った5名の現役日本美術作家による現代美術10作品を展示しました。豪州側キュレーターと作家によるトークイベントを開催したほか、アーティストによるワークショップの展示に関連した上映会も実施しました。

![]()

13 【カナダ】

トロント日本文化センター

児童文学作家の柏葉幸子さんをトロントへ招待

柏葉幸子氏(児童文学作家)を「トロント国際作家祭(TIFA)」へ招待、TIFAとの共催でカナダ人作家ケネス・オッペル氏との対談イベントを開催しました。関連して、『帰命寺横丁の夏』のオンライン読書会、民話に関する対談、映画『岬のマヨイガ』の上映を行い、大勢の参加者が来場しました。子供たちからの「将来作家になるためのアドバイスは?」との質問には、「物語を作ることを楽しむこと」と回答され、参加者を魅了しました。

![]()

14 【米国】

ニューヨーク日本文化センター

三船敏郎らのレトロ・スペクティブ上映

俳優・三船敏郎、鈴木清順監督、森田芳光監督のレトロ・スペクティブ上映を実施し、三船と鈴木監督特集は全米各地17か所の映画館や大学を巡回しました。森田監督作品はニューヨーク市にあるリンカーン・センターで10日間に渡って上映され、監督の公私に渡るパートナーであった三沢和子氏も登壇しました。オープニング上映作品の『家族ゲーム』は満席となり、以降、どの上映も盛況を博しました。

![]()

15 【米国】

ロサンゼルス日本文化センター

三浦しをん著『神去なあなあ』シリーズ英訳本発売記念対談

近年、米国では日本人作家が大きな注目を集めており、英訳本が次々と出版されています。当センターでは三浦しをん氏の『神去なあなあ』シリーズの英訳本出版に合わせて三浦氏と翻訳家を招き、作品の背景となる日本の林業や信仰、翻訳プロセス等さまざまなテーマについて対談を行いました。動画は舞台となった三重県美杉村(現・津市)の映像や現地で林業に携わる方のインタビューが加わり、読者の興味を喚起する内容となっています。

![]()

16 【メキシコ】

メキシコ日本文化センター

日本クラシック映画(1935-40年代)特集上映

国立シネマテークにて1935-40年代トーキー映画作品の特集を実施し、山中貞雄監督による『丹下左膳余話百萬両の壺』をはじめとした計9作品を約2週間ずつ、計2都市で上映しました。実力ある監督がトーキー映画初期に手掛けた作品で、動員数3695人を記録。チケットが完売する回もありました。客層も幅広く若年層の参加が目立ち、主に国立シネマテークと共同で日本クラシック映画上映を20年以上行ってきたメキシコでの、日本映画の根付きを感じられるイベントとなりました。

![]()

17 【ブラジル】

サンパウロ日本文化センター

VR映像(音楽と星)が織りなす日伯交流

ブラジルでは、日系団体等が主催する日本祭り等のイベントが各地で開催されており、日本の伝統芸能やポップカルチャーが体験できる一大イベントとして認知されています。こうした中、新しいコンテンツを届けたいとの主催者側の熱い要望に応え、日伯友好・音楽・星をテーマとしたオリジナルVR映像をブース出展し、多くの方々(9都市のべ7435人)に視聴いただき好評を博したほか、主催者間のネットワークを通じて2023年度も続々とオファーが届いています。

![]()

18 【英国】

ロンドン日本文化センター

第18回大学生のための日本語スピーチコンテスト

今回で18回目となった毎年恒例の「大学生のための日本語スピーチコンテスト」。パンデミック下でのオンライン開催を経て、3年ぶりの会場開催となりました。コロナ禍でも一生懸命日本語の勉強を続けてきた学生たちから多くの応募があり、ファイナリストに選ばれた学生たちが当日100人を超える観衆を前に今までの学習成果を披露しました。日本語はもちろん内容もレベルが高く、観客はその内容に聞き入っていました。

![]()

19 【スペイン】

マドリード日本文化センター

スペイン初!中等教育機関で日本語教育スタート

2021年、カタルーニャ州のInstituto de Alexandre Deulofeu中高等学校で、スペインで初めて、中等義務教育課程の選択科目として日本語教育が導入されました。以降、在バルセロナ日本国総領事、市長、教育省担当者らの出席のもと、同学校で和太鼓ワークショップと記念式典を開催する等、さまざまなサポート活動をしてきました。それが功を奏したのか、2023年度秋からは日本語コースを更に10校で新設することを教育省が決定し、スペインは中等教育の現場でも日本語が大きな広がりを見せています。

![]()

20 【ハンガリー】

ブダペスト日本文化センター

筝曲・三弦公演(金子純恵氏)

藤本壮介氏(建築家)が手掛け2022年にオープンしたばかりの「ハンガリー音楽の家」で、2022年9月に開催された第1回「Far Eastern Classical Music Festival」のプログラム一つとして、金子純恵氏(筝曲・三味線奏者)を招へいし、二日間にわたり公演を開催しました。公演ではノルバート・カエル氏(ハンガリー人ジャズピアニスト)、黒田鈴尊氏(尺八奏者)とそれぞれ共演し、流麗な音楽で500人を超える観客に日本の伝統楽器の魅力を伝えることができました。

(c) Mohai Balázs, House of Music Hungary,

Far Eastern Classical Music Festival

(c) Mohai Balázs, House of Music Hungary,

Far Eastern Classical Music Festival

![]()

21 【ロシア】

モスクワ日本文化センター

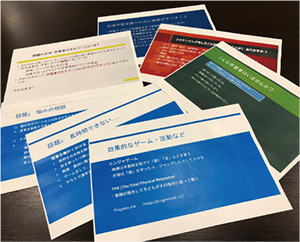

日本語教師の日

JFモスクワ日本文化センターが主催する日本語教師を対象としたオンラインセミナーを実施しました。日本語上級専門家による講義や参加した日本語教師と意見交換を通じて、スキルアップや課題解決を目指しています。2022年度に計10回実施し、24都市からのべ98名が参加しました。セミナー終了後、参加した日本語教師には「参加認定書」を付与しました。

![]()

22 【エジプト】

カイロ日本文化センター

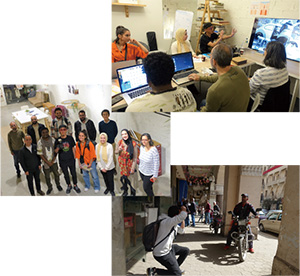

写真で交差する日本とエジプトの視点

コロナ禍で中断していたアーティストの招へいを再開し、有元伸也氏(写真家)を講師として招いたレクチャーとワークショップを実施しました。エジプトの写真家団体との共催でエジプトの写真家らとともにカイロの街に出て撮影し、講評する等、写真を通してエジプトと日本の視点が交差する交流が生まれました。有元氏と参加者が撮影した写真はカイロ日本文化センター図書館で展示を行い、多くの来館者が作品を楽しみました。

![]()

23 【ベトナム】

ベトナム日本文化交流センター

『まるごと』ベトナム語版全レベル出版記念報告会

『まるごと 日本のことばと文化』ベトナム語版が全レベルにおいて出版されたことを記念する報告会をオンラインで開催しました。ベトナムにおける同書の使用状況の報告、授業の進め方やサブ教材についての情報提供及び使用機関による実践報告等を通し、実施例や参考情報を教師や教育機関の間で共有したり、『まるごと』に関する素朴な疑問等を解決できる場を提供しました。

![]()

24 【カンボジア】

プノンペン連絡事務所

地方における日本文化発信

美術や映像の分野において、コロナ禍に実施できなかった地方での日本文化発信を6地域で実施しました。その中でも、日本人画家が経営するアートスクールと共同で制作した美術教育教材を活用して現地の小学校において美術教室を開催し、約250名の生徒が参加しました。公教育機関での美術教育普及が遅れているカンボジアにおいて、当事務所のフェイスブックの活動報告に約2000件のリアクションがある等、非常に反響が大きい事業となりました。

![]()

25 【ラオス】

ビエンチャン連絡事務所

DigiCon6 ASIA-ラオスコンテスト

優れたコンテンツクリエーターの発掘を目的に、株式会社TBSホールディングスがアジア16か国・地域を対象に行う「第24回DigiCon6 ASIA」のラオスにおける国内予選を実施し、上位3作品を本選に送付しました。11月19日に東京で行われた本選には、ラオスの上位2名のクリエーターが招待され、そのうちシリユパー・ケオサワン氏がRising Star Awardを受賞。この分野の国際的な催しで、ラオス人クリエーターが受賞する初めての快挙となりました。