多様な私たちのふるさとをつくる

ーアレッセ高岡、富山からの挑戦ー

特定非営利活動法人 アレッセ高岡

2022年度地球市民賞受賞

理事長 青木由香

2025年4月28日

対面学習支援教室の様子

活動地域の特徴

外国につながる子どもや若者をサポートしている団体は全国にたくさんありますが、NPO法人アレッセ高岡の場合は、その活動の背景として、フィールドが外国人散在地域であること、そして、保守的で、少子高齢化の著しい地方であることが特徴に挙げられます。このような地域で活動を進める時、何が一番の壁かというと、地域の人々の無知や無関心、そして知らないということが原因で生じる根拠のないレッテルや拒否感です。もちろん、都会の外国人集住地域も同じ課題はあると思いますが、地方の散在地域では、その壁が圧倒的です。そして、当事者も支援者もその圧倒的な壁を前に、無力感と孤立感を募らせているのです。

「支援」の葛藤

2010年より文化的・言語的に多様な(以下、Culturally and Linguistically Diverse=CLD)青少年の学習支援教室をスタートさせたアレッセ高岡では、周囲に馴染む=同化することを無言で強要され、本来の力を出せず自信を失った子どもたちに、その力を伸ばし自信を持ってもらえるよう四苦八苦してきました。しかし、振り返ってみると、活動の方向性は、揺るがない既存のシステムの中で「うまくいく」ということ、例えば、目の前のテストでいい点数をとる、「中学生・高校生らしい」服装や態度、「日本人のような」流暢な日本語を用いて面接でアピールし受験で合格する…など、いつのまにかマジョリティにおもねるような行動を続けてきてしまっていました。しかも、多くの人に知られることもなく、地域の片隅でひっそりと。当然、何年経っても状況は変わらず、同じことの繰り返しに焦燥感を覚える日々でした。

葛藤を乗り越えて

そこからの脱却を図るためにスタートさせたのが、「市民性教育(Citizenship Education)」です。国籍も言語も宗教も年齢も性別も障がいの有無も関係なく地域に住むすべての人が地域の一員としての意識を高め、地域課題を自分ごととして捉え、ともに協力して地域の未来を築いていく、そのために必要な意識の啓発と資質能力の向上をめざして、様々なワークショップやセミナー、フォーラム、アート展、フェスティバルなどを展開してきました。CLD青少年の顔が見えにくい散在地域だからこそ、みんなが一緒に/それぞれに変わっていくため、地域への発信や働きかけを伴う市民性教育が大きな意味を持つと思っています。そして、その発信や働きかけの真ん中にいるのはCLD青少年であることも、大切なこと。CLD青少年が主体として活動する中で、彼ら自身が大きく成長する姿に、旧来の「支援者」がハッとさせられ、支援されているのはどちらかと、認識を改めさせられることもしばしばです。

フィルム・フェスティバル第1弾映画制作ワークショップの様子

防災ワークショップの様子

地球市民賞の受賞

約3年かけて、CLD青少年や地域住民の多文化共生の意識を耕し、国際交流や教育関係者だけでなく、経済団体や消防署等防災関係者、福祉団体・組織、伝統産業・観光関係者、エスニック・コミュニティ、政治家、研究者、芸術関係者等、様々な立場の地域の人々とつながり、課題を共有し、市民性教育事業を通した協働を進めてきました。その活動のプロセスと成果が認められ、2022年度に国際交流基金の地球市民賞を受賞したわけですが、受賞をきっかけに、私たちは次のステップ、すなわち、市民性教育を実際の社会変革に繋げていくための新たな一手を打とうと考えました。

地域伝統工芸体験ワークショップの様子

CLD青少年のファシリテーションによるワークショップの様子

地域の課題と未来ビジョンの模索

富山県はCLD青少年、特にいわゆる「日本語指導が必要な児童生徒」にとって、学びの選択肢が極端に少ない地域です。その結果、学び続けることを諦めざるをえない状況に追い込まれた子どもたち・若者たちがたくさんいます。どんなに市民の意識を耕しても、実際に学びの場を作っていかなければ、学びを継続させることはできません。他の都道府県にあって富山県にないものはたくさんあります。夜間中学もなければ、民族学校もなく、プレクラスのような初期の日本語・文化適応をサポートしてくれる教室もありません。高校には特別枠のような入試制度の整備もなく、定員割れしているような学校であっても日本語が流暢に話せなければ受験に合格できない状況です(受験すら断られることも…)。

ないないづくしの富山県ではありますが、では、他県にあるものをそのまま真似して作ればよいのでしょうか。散在地域であるという地域特性を考えた時に、集住地域の真似をしようにもできないことが多く、できたとしてもそれがうまく機能するとは限りません。そもそも、富山県ではどのような学びの場が必要とされているのか、どうすれば多様な学びの場を富山県に作ることができるのか、まずはニーズの実態把握が必要です。そして、「ない」と不満を言うだけでなく、調査結果を踏まえて、具体的な学びの場のアイディアを富山県に提示しなければならないと考えました。

そこで、アレッセ高岡は、質的・量的調査を通じて、実際にどのような学びの選択肢が地域に必要か、実現可能かを多くのステークホルダーと協力して考え、実現する基盤を築くことを目的に、2023年度「多様な学びの選択肢創造プロジェクト」を始動させました。このプロジェクトは、地域の課題を自分ごととして捉え、他者とともに考え、解決に向けて行動する市⺠性教育の一環と位置付け、当事者でもあるCLD⻘少年が中心となってニーズ調査を行い、その結果を踏まえて、県に提言を行うというものです。調査対象はCLD⻘少年をメインとしつつも広範な層(日本人を含む13歳以上のすべての富山県民)に設定し、多様な県民全体の声を反映させることによって、地域に適した包括的な教育の場を創造し、学びの体制を整備する提案を目指します。この過程で、さまざまなバックグラウンドを持つ人々を巻き込み、支援ネットワークを構築することも事業の目的の一つです。

社会変革へのCLD青少年の挑戦

この調査・提言事業を担うのは、選択肢がないという富山県の教育課題を自分ごととして捉え、言葉や思考のチャンネルを複数持っているCLD青少年こそがふさわしく、しかも可能だと確信していました。しかし、「調査・提言」という堅苦しい響きに、何人のCLD青少年が手を挙げてくれるのか、当初は少し心許なくもありました。ところが、いざ蓋を開けてみれば、何人もの地元のCLD青少年が「やってみたい」と手を挙げてくれ、途中参加のメンバーやデータ入力等の補助作業メンバーも含めて、結果的に10代後半から20代の総勢20名の一大調査チームの結成となりました。メンバーのルーツも、パキスタン、ブラジル、中国、フィリピン、イギリス、ロシア、ペルー、日本と多岐にわたりました。

このチームを率いてくれたのは、パキスタンルーツの白鳥イルサハニーフさん(以下、イルサさん)です。大学で外国につながる子どもの教育について研究し卒業論文を書いていた彼女は、このプロジェクトのリーダーにぴったりでした。彼女は、自分自身の経験や自分の周囲の人々の経験に丁寧に寄り添いながら、それらを社会的状況も踏まえつつ客体化して捉える冷静な視点も兼ね備え、勉強会や会議などで調査メンバーから語られる報告や考察、訴えを、まるで糸を紡いで撚り、縦糸と横糸を織り合わせるように、提言、そして報告書にまとめあげてくれました。

CLD調査員が翻訳した多言語調査票

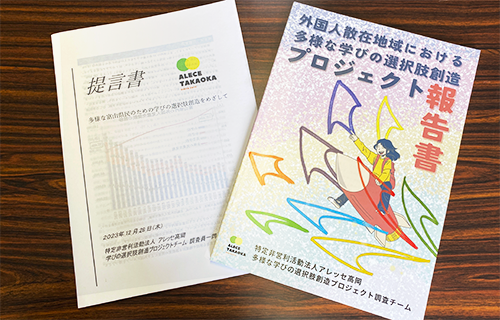

提言書とプロジェクト報告書

とはいえ、高校生も多く含み、様々なバックグラウンドをもつ若者たちを率いるのは彼女にとって初めての経験で、戸惑うことも多かったようです。ある調査員からは勉強会の参加可否の連絡がなかったり、また別のある調査員はスマホを変えて急にしばらく連絡が取れなくなったりと、プロジェクトを進めるためにまずは報・連・相から身につけてもらうところからのスタートでした。四苦八苦するイルサさんを見て、何人かの調査員はサポートしようと取りまとめや議事進行の手伝いを申し出たり、LINEグループで活発に意見を出し合えるようタメ口で投稿する提案をしてくれたりしました。

- また、プロジェクトが軌道に乗り出した頃、「(日本語での)ディスカッションが難しい」という理由でプロジェクトからフェードアウトしようとした調査員もいました。しかし、同じ母語が話せる他のメンバーが日本語での議論を通訳したりやさしい日本語に言い換えたりするなど、自然な助け合いが生まれていきました。調査票の作成においては、日本語を苦手とするからこそ調査票のどんな表現がわかりにくいかが指摘できると、むしろその調査員の意見を取り入れて調査票を全面的に修正していきました。

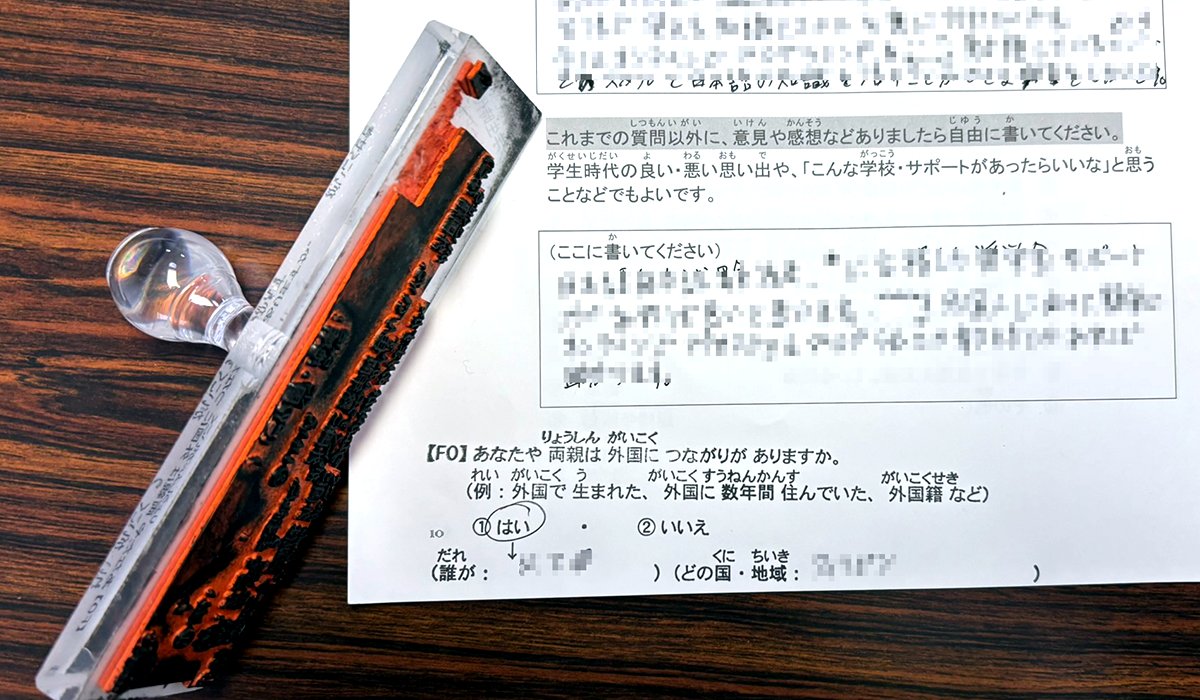

- 調査票の多言語化は、調査員それぞれの母語の力を結集して行いました。特にウルドゥー語は、右から左に文字を書いていくため、対応していないアプリもあって苦戦し、結局ウェブ・フォームにはできませんでしたが、紙の調査票は力を合わせてなんとか完成させました。配布する調査票の印刷を発注し、刷り上がった調査票を見て、重要な設問が抜けていることに気づき、青ざめるというハプニングもありました。その設問を追加するため、急遽設問のスタンプを作り、みんなで地道に一つずつ調査票にスタンプを押し続けて、なんとか乗り切りました。

調査について検討するCLD調査員

調査票の設問スタンプ

調査票を配る際には、各自の属するエスニック・コミュニティの食材店・レストラン、モスクや教会、派遣会社などが最初から協力的な場合はスムーズですが、交渉が必要な場合は難航することもありました。子ども食堂にお邪魔して、レクリエーションにも参加し交流しながら調査票を配るということもありました。そこでは、地域の子どもや大人との予想しなかった交流も生まれました。様々な事情を抱える親子が利用する認可外保育園でアンケートをお願いした時には、「若い母親らの多くが学生時代に嫌な思いをしている。アンケートに答えることで当時の嫌な経験を思い出してしまうこともあるし、今の自分が一番いいと思いたい母親らにとっては、学び直しのニーズを拾おうとすること自体が現状を肯定しないことにつながる。だから、(このアンケートへの協力は彼女らに)受け入れてもらえない」と言われました。もっとも聞きたい「声」こそ聞くことが難しいということを痛感した経験でした。

質的調査では、調査員が同じルーツ・言語の相手に100近くの項目について聞いていくピア・インタビューを行いました。深く共感することがたくさんある一方で、よく知っているつもりで実は知らなかった相手の経験や思いを聞き、新たな発見がたくさんありました。インタビューしたデータの文字化や分析は、調査員自身で行いました。コンピュータを使った作業が得意な調査員は、そうではない調査員をサポートし、高校生もエクセルを使ってデータ整理やグラフ作りなどにチャレンジしました。

調査結果を分析するCLD調査員

進捗報告会の様子

勉強会では、それぞれのインタビューでの語りやグラフが表す数字についてペアワークやグループワークで考えました。多様なルーツの調査員がインタビューの内容をシェアし、比較することで、共通する課題を見つけられた一方で、同じルーツ同士だと当たり前すぎて語られないことがあること、その語られないことにこそ潜むコミュニティ特有の課題と深刻さにも気づいていきました。量的調査から得られた数字の解釈は、調査員がそれぞれの知識や経験から様々な仮説を出し、ディスカッションを通して考察を深めていきました。量的・質的調査の分析を踏まえ、富山県にどんなことを提言したらよいか活発な議論があり、時には、データだけでなくそれぞれ当事者としての思い(特に学校の先生に対する思い)が話し合いの中で爆発することもありました。

提言内容を考えるCLD調査員

そんな紆余曲折を経て、富山県に対する提言を10にまとめ、2023年12月28日、調査員の代表8名が富山県庁で新田八朗知事に面会し、提言書を手交しました。調査員一人ひとりが各提言について、知事に直接説明を行いました。調査員は終始緊張の面持ちでしたが、面会を終えた後、その表情は達成感に満ちて輝いていました。帰り際、本当に自分たちの言いたいことを理解してくれたのかと知事や県庁職員に対して調査員同士で訝る様子は、頼もしくすらありました。

県知事への提言書提出①

県知事への提言書提出②

プロジェクトメンバーの成長と成果

2024年2月に実施した最終事業報告会後の反省会では、各調査員からプロジェクトを通した自己の成長が語られました。「いつも、おかしいと思うことがあっても、上の人がなんとかすべきだと、他人任せなことを言うばかりだった自分に気づきました。このプロジェクトを通して、自分にできることは何かを考えるようになりました」(パキスタンルーツの調査員Iさん)、「このプロジェクトを経験する過程で、私(当時高3)は進路変更をしたんだけれども、それは、世の中のいろんなことが繋がっていると感じたから。私の目指すこと・やりたいことは変わらないけれど、そこに至る道はいろいろあることに気づきました」(中国ルーツの調査員Sさん)など、プロジェクトの経験から得た気づきをもとに、これからの自分の行動やキャリアについて新たな展望を描いている様子が窺えました。また、「外国ルーツの人は皆同じような悩みを抱えているけれど、実はそれを共有する機会がほとんどない。このプロジェクトはいろんなルーツの人と悩みや疑問を共有し、ともに考えることができ、視野が広がりました」(ブラジルルーツの調査員Dさん)と、勉強会を通して、それぞれのコミュニティのことを知って(時には誤解を解いて)共感したり、また他のコミュニティから自分たちがどのように見られているのかを知ることで、自らの属するエスニック・コミュニティの価値を再認識したりしたようでした。初めてのチームでの調査・研究に、プロジェクト・コーディネーターという大役で挑んだイルサさんは、「一人の力では何もできなかった。みんなと一緒にできたことを感謝している」と涙ぐみながら語っていました。CLD調査員一人ひとりがこのプロジェクトを通して試行錯誤しながら成長していったことを感じ、調査員同士の絆も形成されたことが窺え、プロジェクトの大きな目的の一つは十二分に達成されたと思いました。そして、彼らの力によって、このプロジェクトの本来の目的である「CLD青少年を中心とした富山県民の学びのニーズの可視化」が実現し、さらに、調査協力を通してこれまでつながりのなかった県内各地の様々なアクターや要支援者とつながることもでき、学びにおいて「誰一人取り残さない」富山県となるための道筋や次に取るべきアクションが見えてきました。これらはすべて、CLD青少年自身が自分ごととしてこのプロジェクトに取り組んだからこその成果です。

プロジェクト報告会の様子①

プロジェクト報告会の様子②

地球市民賞が与えてくれたチャンス

CLD調査員による県知事への提言を受け、2024年、富山県は独自に私立高校の入学料・授業料無償化を進めることを発表し(富山県では現状私立高校が多くのCLD高校生を受け入れています)、これまで議会などで「ニーズがない」と跳ね除けてきた夜間中学の設立に向けて、県教委はニーズ調査を実施し、公立夜間中学設置検討協議会を開催しました。少しずつではありますが、地域の課題解決に向けてCLD調査員たちが上げた声が県内に響き始めているのを実感しています。

県の協力を得てここまでプロジェクトを進め、なおかつプロジェクトの成果をもって県に働きかけることができたのは、2022年度の国際交流基金地球市民賞の受賞報告という形で県知事にお会いするチャンスを得たからだと言っても過言ではありません。受賞報告の場で学びのニーズ調査・提言事業の構想を知事にお伝えしたことで、知事はその場で調査への協力と提言の受け取りを約束してくださっただけでなく、提言の内容を次年度の予算案に反映するためには提言書を12月までに提出する必要があるとアドバイスをくださり、事業に対して知事主導の県のバックアップを得ることができたのです。今、富山県が動く兆しを見せている、そのきっかけを作ってくれたのは地球市民賞だったと考えています。

地球市民賞授賞式の様子

すべての子どもたちが輝く富山県を目指して

最後に、先述の事業報告会で、フィリピンルーツの調査員Tさんが語ってくれた言葉を紹介したいと思います。

「私は子どもの頃、フィリピンルーツであることを隠してきました。隠すよう親にも言われたし、それが当然だと思ってきました。でも、このプロジェクトを経験して、子どもの頃の私がルーツを隠さざるを得なかった状況に気づき、ものすごく憤りと悲しみを感じました。それに気づかない方が、何も知らない方が幸せだったかもしれない。気づいてしまった今の方が苦しい。でも、気づいてしまったことを後悔はしていないし、今の子どもたちが自分のようにルーツに誇りを持てず隠してしまわなければならない状況を変えていきたいと思います。」

今後は、提言の内容を実現するため、本プロジェクトで培った知識・スキルや関係を土台にして発展させつつ、CLD青年の人材育成をさらに進めていきます。多様なすべての富山県民が、自分自身に誇りを持って、その持てる可能性を如何なく発揮し輝ける——そんな「ふるさと」富山県を、CLD青少年と一緒に築いていきたいと思っています。

卒業・進学おめでとうパーティーでの記念撮影

特定非営利活動法人アレッセ高岡(富山県)理事長

2022年度地球市民賞受賞

青木由香

略歴

富山県高岡市出身。2005〜2007年独立行政法人国際協力機構(JICA)日系社会青年ボランティアとしてブラジルパラナ州で日系日本語学校教師として活動後、富山県の小中学校で外国人相談員として子どもたちの日本語や教科学習のサポートにあたる。2010年にアレッセ高岡を立ち上げ(2021年NPO法人化)、学校の外にもサポートの場を作る。学習支援や多言語情報支援のほか、近年ではすべての地域住民を対象とした市民性教育事業に力を入れている。2022年度国際交流基金地球市民賞受賞。