【ミニ展示】ちりめん本と国際交流

「ちりめん本」と総称される小さい和綴本について、見聞きした人は少なくないかもしれません。

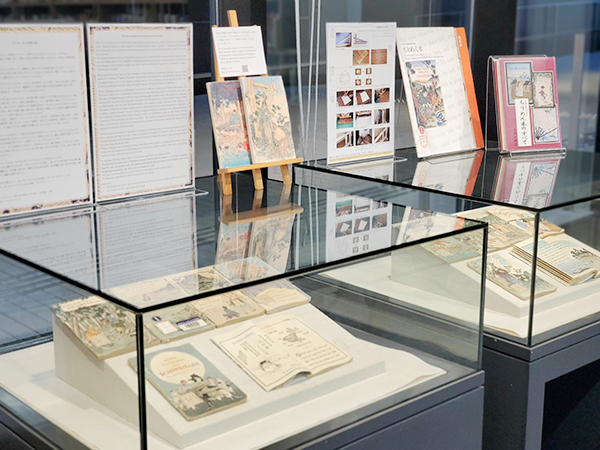

ちりめん本は、柔らかい縮緬状の和紙に美しい挿絵と欧文の物語が印刷されたもので、明治から昭和初期にかけて作られてきました。

その姿形と物語の調和は、まるで工芸品のように繊細で、優れた文化的価値を秘めています。こうした文化が生まれた背景には、日本と外国の間で交わされた人々の出会いや交流が深く関わっており、現在の「国際交流」の先駆けとして位置付けることもできるかもしれません。

製作方法については研究もなされていますが、ちりめん本を製作していた版元・長谷川武次郎の工房の外にはその製作技法が伝わっていなかったため、縮緬状にした意図や製造方法等は未解明の部分が多く、コレクターの間では「幻の明治絵本」と呼ばれてきたと言われています。

長谷川武次郎は、嘉永6年(1853年)10月8日、西宮惣兵衛の次男として日本橋に生まれました。西宮家は、京橋で飲料等の輸入業を営んでおり、英語の教科書やエンジン、蓄音機など輸入していたとされています。

また、武次郎は自宅から近くにある築地のミッションスクールや、銀座に設立された商法講習所にも通っていました。これらの経験が、語学力や国際感覚、企業家としての素養を身につける助けとなり、その後のちりめん本製作の契機となったのではないかと考えることもできるかもしれません。

外国人向けのお土産として人気があり、日本文化を外国に紹介するツールとなったあったちりめん本ですが、当初は日本人の英語学習を目的としたテキストとして考案されました。優れた著者や訳者との出会いを通じて、次第に文化的価値を持つものへと発展していったと考えられています。

『ちりめん本のすべて』(※)には、ちりめん本について次のように記述されています。

「ちりめん本」はこれを愛好する人には、そのしんなりと手に添い、ぼったりと持ち重りする上質の紙の工芸品として、表紙から、中の絵、気のきいた飾り文字のある活字、また表紙の色に合わせて染めた絹糸の綴じまで、すべて垂涎の宝物であろう。

こんな細かい絵が一部の隙もなく何色刷りかされている技術、奥付一つ、第一ページ一つ、裏表紙に至るまで、その創意と洒落気のある遊び心は、手にとる人をあっと驚かせ感嘆や微笑を誘うだろう。(p.318)

このような美しい形容を踏まえて、あらためてちりめん本を眺めてみてはいかがでしょうか。(1月17日まで)

当ライブラリーでは、約130点のちりめん本を所蔵しております。

ちりめん本所蔵リスト

※参考資料:

石澤小枝子著『ちりめん本のすべて:明治の欧文挿絵本』第2版(三弥井書店、2005)

[お問い合わせ]

国際交流基金(JF)

ライブラリー

電話:03-5369-6086 ファックス:03-5369-6044

Eメール:lib@jpf.go.jp

(メールを送る際は、全角@マークを半角に変更してください)