特集 日本ASEAN友好協力50周年

2023年、日本とASEAN(東南アジア諸国連合)の友好協力関係が50周年を迎えました。この歴史的な節目を祝し、JFは双方の市民交流を奨励し、様々な記念行事や交流事業を実施しました。

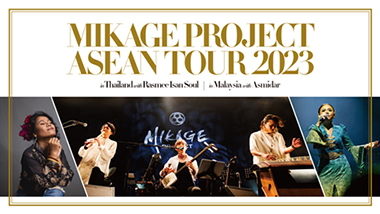

MIKAGE PROJECT ASEAN TOUR 2023

日本ASEAN友好協力50周年記念事業として、民謡ユニットMIKAGE PROJECTによるコンサートと和楽器ワークショップをタイ(バンコク芸術文化センター等)とマレーシア(マラ工科大学シャーアラム校(UiTM)等)で実施しました。MIKAGE PROJECTは日本各地の民謡を現代的な感覚で作編曲し、民謡の魅力を国内外に伝えることを理念に掲げる3人組のユニットです。各国でのコンサートには、それぞれの国の著名なアーティストが参加するコラボレーションも行われ、音楽を通じた文化交流を行いました。

MIKAGE PROJECTの演奏風景

福岡県民謡「炭坑節」の歌詞からヒントを得てラブソングに仕立てるなど、ユニークな楽曲アレンジの手法に音楽専攻の学生からも熱い視線が寄せられました。

伊東歌詞太郎

ASEANツアー2023 in the Philippines and Vietnam

日本ASEAN友好協力50周年を記念し、シンガーソングライター/アニメソングシンガー伊東歌詞太郎氏による公演をフィリピン(マニラ)とベトナム(ハノイ)で行いました。“稀代の歌手”として知られ、若い世代のSNSユーザーから絶大な支持を得ている伊東歌詞太郎氏が、日本と次なる50年の交流を担う若者たちへ歌を通じてエールを送りました。フィリピンでは、人気シンガーソングライターのArmi Millare氏と共演し、音楽を通じた文化交流も行いました。

ベトナム・ハノイ公演

ベトナム青年劇場で行われた公演は2公演とも満席。アンコールでは観客も一緒に日本語で歌うなど、ステージ上と客席が一体となる瞬間が繰り広げられました。

フィリピン(マニラ)

アテネオ大学での交流会

各地では公演に加え交流会も実施。フィリピンでは大学を訪問してフィリピン語を学んだり、音楽について話したりと、伊東歌詞太郎氏と学生がお互いに日本とフィリピンについて理解を深める時間となりました。

CHAI “NEO KAWAII NIGHT in Laos and Cambodia”

日本ASEAN友好協力50周年を記念し、女性4人組バンドCHAIによる公演をラオス(ビエンチャン)とカンボジア(プノンペン)で実施しました。「NEOかわいい」をコンセプトに掲げるCHAIが、公演や現地の人々との交流を通じてCHAIならではのパワーを届け、今後のさらなる両国と日本との交流を応援しました。

ペンマイギャラリーでの交流会(ラオス・ビエンチャン)

公演のほか、ラオスでは伝統文化である染色・織物工房を訪問。ギャラリーに勤務する女性達から染色、織物体験として作業方法を教わった後、その女性たちとの交流会を実施。ラオ語でCHAIは「心」という意味があることを知る場面もあり、メンバーにとってはラオスの文化に一歩近づく体験になりました。

カンボジア・プノンペン公演

最近若者に人気を集めている文化施設「Factory Phnom Penh」で2回公演を実施。2部連続で観覧する来場者が出るなど、盛況のうちに幕を閉じました。メンバーのYUUKI氏が描いたイラストに、来場者が塗り絵をするという企画も行いました。

劇団SCOT『ディオニュソス』公演(インドネシア・ジャカルタ)

日本ASEAN友好協力50周年及び日本インドネシア国交樹立65周年記念事業として、鈴木忠志氏が主宰する劇団SCOTとインドネシア人俳優らによる『ディオニュソス』が、2023年10月にインドネシアの首都ジャカルタにて上演されました。2日間にわたる公演は両日満席となり、鈴木忠志氏を古くから知るインドネシアの演劇関係者らから、若い学生に至るまで幅広い層の方々が、日本とインドネシアの共同制作作品を鑑賞しました。

ディオニュソス公演の様子

© Djajusman

本作品は、2015年から3年をかけて、JFアジアセンター事業の一環で、日本とインドネシアの国際共同制作事業として制作され、2018年にはSCOTサマー・シーズン(日本・利賀<初演>)とインドネシア・ジョグジャカルタ(プランバナン寺院群)で、2019年にはシンガポール国際芸術祭と第9回シアター・オリンピックス(日本・利賀)で上演されてきました。2015年以降、毎年利賀村で開催される鈴木忠志氏のサマー・キャンプにインドネシア人俳優が参加し、トレーニングを積んできました。今回はその中から選ばれた3名が、SCOTの俳優とともに出演しました。

日本ASEAN友好協力50周年記念国際シンポジウムinジャカルタ

「日・ASEAN間におけるモビリティ―その未来をどう形づくるか」

日本ASEAN友好協力50周年を記念し、インドネシア国家研究イノベーション庁(BRIN)との共催により、2023年7月に国際シンポジウム「日・ASEAN間におけるモビリティ―その未来をどう形づくるか」をインドネシアのジャカルタで開催しました。パンデミック後の社会が復興に向かうなか、「モビリティ」を基調テーマとして人の移動、学術、文化、多様性・共生等の観点から5つのパネルを設け、日本とASEAN間の社会文化的ネットワークとモビリティの重要性や、モビリティがもたらす諸課題と可能性について、各国の学者や有識者による多面的な議論が展開されました。

林芳正外務大臣(当時)によるビデオメッセージ

シンポジウム冒頭に寄せられた林芳正外務大臣(当時)のビデオメッセージでは、国際交流基金の「文化のWA(和・環・輪)」プロジェクトの実績に加え、ヒトやモノだけでなく知恵やアイディアの移動のさらなる活性化の重要性に言及され、日本とASEAN間の国際文化交流事業の重要性が改めて確認されました。

登壇者及び関係者の集合写真

日本及び東南アジア諸国から21名の登壇者を迎えて開催した本シンポジウムでは、登壇者同士はもとより、来場したインドネシアの研究者・専門家等と登壇者の交流が図られ、さらなる知的・学術的ネットワークの形成につながりました。

シンポジウムの会場風景

2日間の開催期間中、来場者約450名に加え、オンライン配信及びアーカイブ配信のアクセス数が計1700件以上に達しました。また、各パネルの質疑応答においては、来場者及び他のパネルの登壇者から多くの質問が寄せられ、活発な質疑応答が展開されました。

日ASEANユース・フォーラム

“Take Actions for Social Change 2023”

公益財団法人かめのり財団およびASEAN大学ネットワークと共同で、ASEAN各国と日本の若者間の相互理解を深めるための交流事業「日ASEANユース・フォーラム “Take Actions for Social Change 2023”」を2023年7月から約4か月間にわたって実施しました。「2050年に向けて、より良い世界を共に創る」というビジョンの実現に向けて、各国から参加した学士課程の大学生30名は「高齢化社会」、「多様性」、「環境・防災教育」のテーマに分かれ、オンライン研修やASEANでのフィールドトリップ、訪日研修を通して、共に学び、協働しながら、チームで考えた課題解決のためのアクションプランを発表しました。

インドネシアでのフィールドトリップの様子

8月下旬から9月上旬にかけて実施したASEANでのフィールドトリップでは、「高齢化社会」グループはタイへ、「多様性」グループはフィリピンへ、そして「環境・防災教育」グループはインドネシアへ約1週間の旅程で訪問し、各テーマに関連した団体や施設の活動を視察しました。インドネシアでは、学生たちはジャカルタとジョグジャカルタを訪れ、専門家や実践者と意見交換を行うとともに、火山噴火により被災した地域の人々と交流を持つなど、具体的な学びを深めました。

訪日研修中に訪問した広島での様子

2023年11月19日(日曜日)から26日(日曜日)の日程で、プログラムに参加する学生全員が日本に集合し、3つのテーマに関連した日本の関連施設や団体をそれぞれ視察しました。また、期間中には東京のほか、広島も訪問し、より良い世界を実現していくうえで大切な基盤となる「平和」についても、テーマの垣根を越えて、参加者全員で考える時間を持ちました。

アクションプランの最終発表の様子

訪日研修の終盤となる2023年11月24日(金曜日)に、学生たちは、チーム単位で考えたアクションプランを発表しました。研修中に視察した機関の関係者、ASEAN各国の大使館関係者等多くの人が聴講する中、それぞれ工夫を凝らしたプレゼンテーションが行なわれ、コメンテーターや聴衆と学生との間で活発な質疑応答が交わされました。