海外における日本語教授法及び日本語学習者の能力評価の充実

日本語普及のため、新たな教授法や学習素材の提供、日本語学習者のための日本語能力試験(JLPT)及び外国人材受入れのための国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)の実施、日本語教育に関する調査等の事業を行いました。

日本語教授法に関する情報発信と学習素材の提供

「JF日本語教育スタンダード」は、ヨーロッパ言語共通参照枠(CEFR)の考え方に基づいてJFが開発した、日本語の学び方、教え方、評価の仕方を考えるための枠組みです。その準拠教材である『まるごと 日本のことばと文化』では中国で新たなレベルの出版と「まるごとサイト」で提供するサポート教材等の多言語化を行いました。同じく準拠教材の『いろどり 生活の日本語』とウェブサイト「ひきだすにほんご コンテンツライブラリー」については多言語化及びコンテンツ拡充等を進めました。

『まるごと 日本のことばと文化』中国版 中級1・中級2

『いろどり 生活の日本語』入門・初級1・初級2

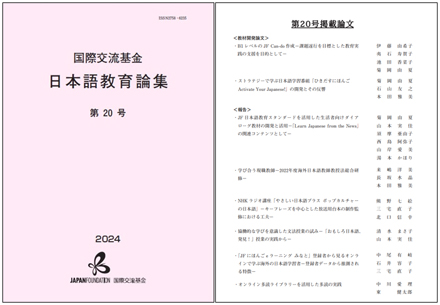

「日本語教育通信」は国内外の日本語教師を主な対象として日本語教育に関するニュースや授業アイディア等を発信しています。2023年度は15件の記事を公開しました。『国際交流基金日本語教育論集』は、JFの日本語教育事業に携わる国内外の専門家等が執筆した教育実践・教材開発等に関する論文や報告を掲載しています。2023年度は電子ジャーナルとして20号を発行し、論文を2本、報告を6本紹介しました。

JFサイト内「日本語教育通信」で日本語教育に関するさまざまな情報を提供

今年度はJF開発の日本語教育教材についての論文と多様な実践報告を掲載

eラーニングの開発・運営

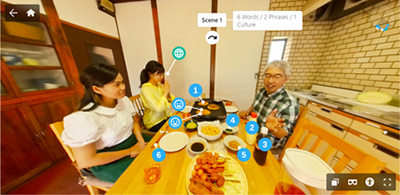

日本語学習プラットフォーム「JFにほんごeラーニング みなと」の年間受講者数は189か国・地域の約15万8000人に上り、累計登録者数は203か国・地域の約43万人を記録しました。オンラインコースを用いた自学自習が海外における日本語学習手段として定着しつつある状況を踏まえ、360度動画・静止画を活用し日本の家のバーチャル訪問体験ができる「ホームビジットコース」の開講等を通じ、多様化する学習ニーズに応えました。

360度動画・静止画を活用した「ホームビジットA1自習コース」

日本語能力評価のための試験の実施

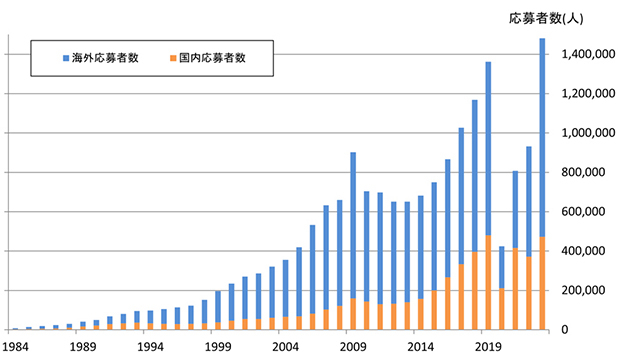

日本語能力試験(JLPT)は、日本語を母語としない日本語学習者を対象として1984年から実施されている世界最大規模の試験です。新型コロナウィルス感染症による制限が緩和された2023年においては、国内外合わせて過去最高の約148万人の応募があり、海外応募者数については初めて100万人を突破しました。7月試験では、海外54か国168都市で約48万4000人が応募、40万5000人が受験しました。12月試験では、チレボン(インドネシア)、ダルハン(モンゴル)、サンタフェ(アルゼンチン)で新規に実施し、海外84か国247都市で約52万5000人が応募、約42万7000人が受験しました。

日本語能力試験(JLPT)応募者数の推移(1984年~2023年)

2023年度より新規に実施されたチレボン(インドネシア)での日本語能力試験(JLPT)

国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)は、主に就労のために来日する外国人が遭遇する、生活場面でのコミュニケーションに必要な日本語能力の測定を目的としたコンピューターテストで、2019年に開始しました。2023年度は、デンパサール(インドネシア)、ベンガルール(インド)に新規会場を設置、アジアを中心とする11か国21都市及び日本国内で約10万3000人(前年度約4万7000人)が受験しました。

外国人材受入れのための日本語教育事業

機関を訪問し『いろどり』の使い方講習をする生活日本語コーディネーター

日本での生活・就労を目指す人々の日本語能力習得を支援する取り組みをアジア中心に15か国で実施しました。ウェブ教材『いろどり 生活の日本語』は新たに1言語を加え計17言語となり、年間約438万件のアクセスがありました。また、同教材をもとに開発した「いろどり日本語オンラインコース」は、入門(A1)コースの8言語版を新たに公開しました。各国では、日本語専門家と生活日本語コーディネーターが『いろどり』の紹介や『いろどり』教授法セミナー等を行いました。

アインシャムス大学関係者招へい

エジプトでカイロ大学に並ぶ有力な日本語学科を有するアインシャムス大学の言語学部長兼日本語学科長と日本語学科専任講師の2名を10日間日本に招へいし、JF本部や各地の大学等の訪問を通して学科及び大学院運営強化のためのネットワーキングの機会を提供するとともに、初来日となった言語学部長の対日理解の深化を図りました。

筑波大学を訪問

ウクライナ日本語教育機関支援

戦時下においても日本語教育を継続しているウクライナの8機関に対し、日本語の図書教材や文化備品を寄贈しました。日本語能力試験も再開した他、オンライン上では、学習・交流プラットフォームの開発、日本語専門家による日本語講座や教師研修を実施し、「日本語を勉強している間は戦争を忘れられる」といった感謝の声が寄せられました。

キーウ国立大学の日本語教室の様子