国際対話・ネットワーク形成の推進

国際シンポジウム・セミナー・ワークショップ等を通じ、グローバルな共通課題についての対話と人的ネットワークの構築に取り組むとともに、新たな価値の創造・共有を目指した先駆的な対話事業にも取り組んでいます。また、将来の交流の礎となる市民・青少年の交流事業や人材育成事業を実施しています。

インド太平洋パートナーシップ・プログラム(JFIPP)

リサーチ・フェローシップ/ネットワーク・フェローシップ

気候変動グループ研修

インド太平洋地域におけるパートナーシップと人的ネットワークの構築を目的として、次世代の専門家に知的協力の機会を提供する新たなフェローシップ・プログラムを開始。このうち、リサーチ・フェローシップでは日米豪印から計16名の研究者・実務家個人を対象に、地域の共通政策課題に関する研究・調査プロジェクトを支援。ネットワーク・フェローシップでは「気候変動」と「防災」のテーマで、それぞれ米国の東西センター、オーストラリア国際問題研究所と協力し、次世代専門家計31名を対象に、インド太平洋の各地でグループ研修プログラムを実施しました。

気候変動グループ研修

防災グループ研修

日米次世代パブリック・インテレクチュアル・ネットワーク事業

米国のモーリーン&マイク・マンスフィールド財団と共同で、日米の政策・世論形成への関与が期待される中堅・若手世代の専門家を対象に、両国のアジェンダ理解やネットワーク形成を目的としたさまざまな研修プログラムを実施しています。2023年6月には第6期生を対象に東京及び山口、福岡(北九州)で研修を行ったほか、8月には米国モンタナ州で研究報告等を目的とした合宿を行いました。

訪日研修

「心連心:中国高校生長期招へい事業」第15期

日中の若者の交流促進と将来につながる信頼関係構築のため、中国の高校生に、約10か月にわたり日本の高校生活を体験する機会を提供しています。2023年度はコロナ禍による休止を経て、約4年ぶりに第15期生9名が来日し、これまでの招へい者数は総計451名となりました。

北海道から鹿児島まで、全国各地の高校で留学生活を送る第15期生

ウクライナ詩人 オスタップ・スリヴィンスキー氏 招へい事業

ロシアによるウクライナ侵攻により国内外に避難を余儀なくされた市民の証言を聞き取り、『戦争語彙集』として編纂した詩人のオスタップ・スリヴィンスキー氏を日本に招へいしました。同書を日本語に翻訳した日本文学研究者ロバート キャンベル氏とともに、作家の桐野夏生氏や平野啓一郎氏、哲学者の鷲田清一氏ら日本の文化人や有識者との座談会など各種イベントを開催し、戦時下で変容していく言葉の意味について話し合いました。

座談会「痛みはどんなにおいがするか、って?~ウクライナの戦争証言集から言葉の『現在』を問う~」

『そうやって、私たちは生き永らえたのです 〜ウクライナの避難者の声から言葉 の「今」を考える国際フォーラム』(国際交流基金・早稲田大学共催)

日米草の根交流コーディネーター派遣(JOI)プログラム

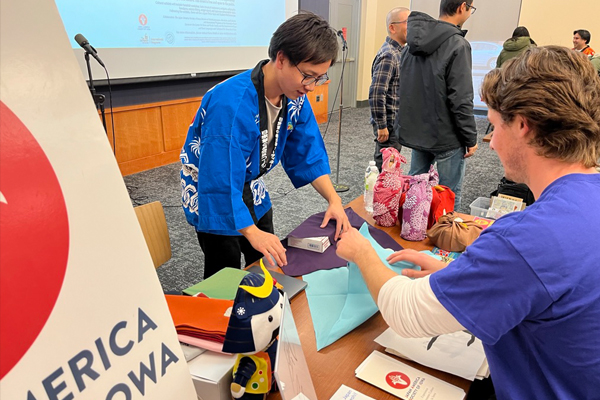

米国の非営利団体ローラシアン協会と共催で、米国の草の根レベルで日本への関心と理解を深めることを目的に、地域に根差した交流を深めるためのコーディネーターを米国の南部・中西部・山岳部地域に派遣しています。2023年度は新規に8人のコーディネーターを派遣(第21期)したほか、継続派遣中の17人と合わせ、25人が地域の学校や文化施設などで日本文化を紹介する幅広い活動を行いました。

風呂敷を紹介する20期コーディネーター

日本の絵本を読み聞かせる21期コーディネーター

有識者による国際対話

探検家の角幡雄介氏とベストセラー作家のオリバー・バークマン氏による、効率性至上主義の現代社会に疑問を投げかける対談(「朝日地球会議2023」特別共催セッション)や、食育について日本とドイツの専門家が議論するシンポジウム(ベルリン日独センター共催「日独対話から考える食の未来2 ―食育とコミュニケーション―」)を開催。日本と各国の有識者との国際対話・ネットワーク形成に取り組みました。

「朝日地球会議2023」特別共催セッション「『限りある時間』と冒険 不確実性を生きる」

ベルリン日独センター共催シンポジウムの様子