「蚕 - 皇室のご養蚕と古代裂、日仏絹の交流」展

国際交流基金(ジャパンファウンデーション)は、宮内庁及び文化庁との共催により、2014年2月19日から4月5日まで「蚕-皇室のご養蚕と古代裂、日仏絹の交流」展をパリ日本文化会館で開催します。

展覧会概要

| 展覧会名 | 「蚕-皇室のご養蚕と古代裂、日仏絹の交流」 |

|---|---|

| 会期 |

2014年2月19日(水曜日)から4月5日(土曜日) 休館日 毎週日曜日及び月曜日 木曜日のみ12時から20時 |

| 会場 | パリ日本文化会館(フランス・パリ) |

| 主催 | 宮内庁、文化庁、国際交流基金 |

| 協力 | 外務省 |

| 後援 | フランス文化通信省 |

| 協賛 | 日本航空株式会社 |

開催概要

長い鎖国の後、安政6年(1859)、横浜港が開港して、生糸は輸出品として重要な位置を占め、養蚕業が国の基幹的な産業となる中で、明治4年(1871)に昭憲皇太后がその奨励のために始められた皇室のご養蚕は、明治(1868~1912)から大正(1912~1926)、昭和(1926~1989)の歴代皇后に継承され、国内の養蚕業が急激に衰えた今も、皇后陛下はこれを皇室の一つの伝統として過去25年間に亘り大切に引き継いでこられました。

日本国内で絹が既に輸出品としての往時の地位を失い、皇室のご養蚕が産業の奨励の対象とは全くかけ離れてしまった平成の時代にあって、皇后陛下がなおご養蚕を続けておられるのは、国内で未だ熱心にこの伝統文化を守っている人々に対する、強い共感と連帯のお気持ちでした。絹という、この美しいものを蚕から作る技術が日本から失われることのないよう、今日まで先人が営々と蓄積してきた養蚕の手法を、せめてもう一世代は残しておきたいという皇后陛下の願いが受け入れられ、今、皇居の紅葉山の御養蚕所では、養蚕の最盛期、日本の養蚕家が行っていたとほぼ等しい手作業が、春または初夏の2ヶ月間行われており、主任を含む5人の奉仕者と共に、皇后陛下は日々の公務の間を縫い、この作業のほぼ全ての工程に関わっておられます。

こうした中、平成2年(1990)、廃棄寸前であった古い蚕の1品種で、皇后陛下が「もうしばらく育ててみたい」と留保された蚕の糸(現在のものの1/2の太さ)が、日本の貴重な文化財である古代織物の復元に、不可欠の役割を担うという意外な展開がもたらされました。

過去の御養蚕所では、次第に改良を重ねた品種と共に、純国産の「小石丸」という蚕も飼育されてきました。この品種は、明治、大正初期には、その糸の美しさ故に珍重されたものの、生産性が低いことから次第に廃れ、昭和の終わり頃には皇室でわずかに残っていたものもその廃棄が不可避とされていたのですが、新たに平成のご養蚕が始められたとき、皇后陛下のもうしばらくこの品種を留保なさりたいとの願いから、少量ながら飼育が続けられてきました。

ところが、この繭から採れる繊細な絹糸が、平成6年(1994)から計画されていた正倉院宝物の古代裂(8世紀)の復元に欠くことができないものであることが明らかになり、飼育を続けることとされた皇后陛下の決断が、宝物の古代裂の一連の復元事業につながり、さらに鎌倉時代の絵巻(1309年頃)の名品の修理にも用いられ、日本文化の継承に大きな足跡を残すことになりました。時代が変わって、皇室のご養蚕に新たな意義が加わることになったのです。主任と諮(はか)られ、小石丸の増産に踏み切られた皇后陛下は、以後毎年、正倉院に必要な小石丸の繭20~50kgを16年間にわたり贈り続けられ、平成22年(2010)、復元事業は完了しました。

宮内庁では、三の丸尚蔵館において、皇后陛下が古希をお迎えの際に、ご養蚕の様子と小石丸による正倉院裂復元の様子などを紹介した展覧会を、そして喜寿の際には、ご養蚕と正倉院裂復元のその後を紹介した展覧会をそれぞれ開催し、いずれも好評を博したところです。

展覧会では、「微粒子病」という蚕の病気に触れましたが、19世紀中頃、フランスが当時ヨーロッパ中を襲った微粒子病の蔓延により国全体の養蚕が大打撃を受けていた時、ナポレオン三世の依頼を受け日本から贈った蚕種が、その危機を救いました。

一方、明治5年(1872)に完成して操業を始めた、わが国初の機械製糸工場である富岡製糸場は、フランス人技師の指導のもとで建物が建設され、機械製糸技術が導入されたもので、繰糸機はフランスから輸入されました。フランス人技師から機械繰糸技術を学んだ全国から集まった工女たちは、各地の製糸工場の指導者になって、製糸業の発展を支えました。また、フランスに渡った留学生は進んだ染織技術を持ち帰り、明治期の染織業の発展に大きく寄与しました。

こうした絹を通じた日仏の交流の縁から、この度、パリにおいて、皇后陛下のご養蚕と小石丸による正倉院裂の復元品、さらには日仏交流の様子を示す作品を加えて、展覧会を開催することになりました。

この展覧会が、皇室の伝統文化の理解と、日仏両国の文化交流の一層の増進につながることを願います。

皇后陛下のご養蚕

皇后陛下は、19世紀後期より歴代皇后が継承されてきたご養蚕を引き継ぎ、国内の養蚕業が衰退した今も、毎年、春から夏にかけて手作業で行われています。皇后陛下は改良された品種の蚕と共に、〝小石丸〟という古い純国産の蚕を飼育されています。

小石丸の上蔟(じょうぞく)(繭を作るよう蚕を蔟(まぶし)に入れる)

小石丸の蚕

小石丸の繭

小石丸の生糸

正倉院裂の復元

〝小石丸〟から採れる細くて繊細な生糸が、8世紀(奈良時代)の古代裂の復元に欠くことができないことがわかり、増産されて贈られた繭から貴重な文化遺産「正倉院宝物」が復元されました。

紫地鳳唐草丸文錦

奈良時代の聖武天皇ご愛用の肘つきに使用されている錦を復元したもの。

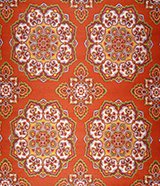

赤地唐花文錦

寺院の内部を荘厳する幡に使用されていた華麗な錦を復元したもの。

日本の絹文化の伝統とフランスとの交流

天皇陛下の御幼少時にお召しの日本の伝統的な御服や皇后陛下のお召し物、さらに美術作品等を通して、日本の長い伝統ある絹文化と、19世紀後半の両国の絹を通じての交流を紹介します。

落瀧津文様御服(御振袖)

昭和13年5月5日に行われた〝御着袴の儀〟で,数え年6歳の天皇陛下がお召しになった御服。この儀式は,古くからの宮中の伝統儀式の一つで,幼児から児童に成長することを祝って初めて袴を着ける儀式です。平安時代末の和歌に因む伝統的な意匠で,瀧が勢いよく流れ落ちる様子には長寿の願いが込められています。ご両親である昭和天皇・香淳皇后から御拝領のもの。

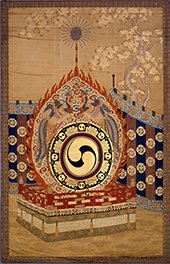

大太鼓図織物壁掛 佐々木清七

1900年にパリで開催された万国博覧会に出品された大型の壁掛け。近代の日本は、染織技術をフランスを中心とする西欧から学び、日本の伝統を生かした作品を盛んに製作しました。

<写真提供:宮内庁>

お問い合わせ先

国際交流基金(ジャパンファウンデーション)

文化事業部 欧州・中東・アフリカチーム (担当:森)

電話:03-5369-6063 Fax:03-5369-6038

広報に関する問い合わせ先

TAIRAMASAKO PRESS OFFICE

担当:平

電話:090-1149-1111