灼熱のアリゾナからこんにちは

こんにちは!4月なのにもう37度もある、灼熱のアリゾナからお届けしています。

先日地元の日本語補習校でプロのバスケ選手によるバスケットボールワークショップを行いました。バスケが好きな学生や大人たちが集まり、国や年齢関係なくバスケを楽しむ姿を見て、「イベントをやってよかったな」としみじみ感じました。

バスケでつながる日本語補習校生 × 大学生 × プロ選手

ここでのJOI活動も、いよいよ終わりが見えてきました。今回は、私がこの地を離れた後も日本文化が受け継がれていくように取り組んでいる、サステナビリティにつながる活動について書こうと思います。 後に活動報告書にもまとめようと思いますが、このブログでは小さな気づきの話ができたらと思います。

背中を押す、伴走するということ

私の住むツーソンには、すでに多くの“潜在的な現地JOIコーディネーター(日本文化の伝え手)”がいます。アニメや和食、日本庭園などを通じて日本文化に親しんでいる人は多く、実はもうすでに「好き」や「得意」を持っている人たちがたくさんいるなと気づきました。

私はJOIコーディネーターとしてさまざまな人に日本文化を紹介しながら、こうした“まだ表に出ていない伝え手”に出会うことも楽しみにしていました。そして、「自分でも何かやってみたいけど、どうやって始めたらいいかわからない」そんな声に応えるように、ブランディングや企画構成、ポスター制作などを通じて活動への後押しをすることが、私なりのサステナビリティへの取り組み方になっていきました。

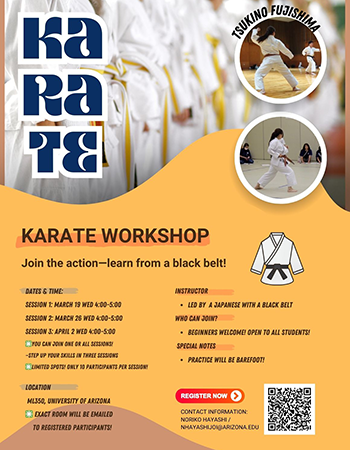

空手ワークショップのポスター

自分の「好き」を届ける人を増やす

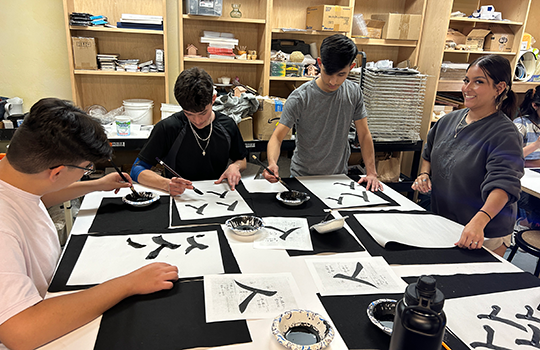

例えば、地元の高校の美術の先生から「昔、美大時代に一度だけ体験した日本の書道が忘れられない」という相談が、大学を通じて私のもとに届きました。ずっと心に残っていて、自分の授業でもやってみたいと思いながらも、やり方が分からないため実現できずにいたとのことでした。何度か打ち合わせを重ね、一緒に授業の構成を考え、1か月半にわたる書道授業を実施することができました。先生は筆や硯、半紙などの道具も一式そろえてくださり、今後もこの授業を定期的に行う予定だそうです。

よさこいクラブも同じような例の一つです。リーダーのRyanは日本留学中によさこいに出会い、大ファンになった一人です。帰国後、アリゾナに来てから「また踊りたいけど、仲間がいない」と悩んでいた彼と一緒に、ゼロからクラブを立ち上げました。今では、さらにそこに集った仲間たちが自分たちで練習を企画できるほどに成長しています。

また、日本人留学生が「何かしてみたいけど、どうしたらいいかわからない」と話してくれたことから、「じゃあ一緒にイベントをやってみよう!」と彼女が得意な空手のワークショップを共同開催することになりました。特技を活かしながら人とつながる場を、自分でつくる体験になりました。

先生の思い出の書道を楽しむ生徒たち

よさこいチーム、“Yosakoi星空”

日本人留学生が指導する初めての空手ワークショップ

おわりに

文化が続いていくには、継いでくれる人がいて、そしてその人が「やってみようかな」と思える、小さなきっかけや仕組みが、すぐそばにあることが大切だと思っています。私はそんなふうに誰かの「好き」や「得意」を応援し、そして「始めてみよう」と思えるきっかけをつくることを、残りのJOIの活動の中で大事にしていきたいと思っています。