日本語教育通信 授業に役立つホームページ 第19回

辞書・ふりがなツールを使って読む 使い方

第19回 (最終回)日本語教師とウェブリソースの活用

2002年1月発行の42号より18回続いてきた、「授業に役立つホームページ」は、今回が最終回となりました。私たち日本語教師がインターネットを使い始めて、約10年の月日が流れました。その間、コンピュータの性能は向上し、ネットワーク環境が整備され、海外のコンピュータで日本語を使用することも容易になりました。最近の日本語教育通信の記事では、「KC研修生のNipponリポート【PDF:240KB】」「授業のヒント【PDF:380KB】」「新聞・雑誌から見る現代日本【PDF:435KB】」「文法を楽しく!!【PDF:223KB】」など、様々なコーナーで追加情報や参考情報として内容に関連するホームページが紹介されることが多くなり、日常的な道具となったことがわかります。これからは、日本語教育通信の様々なコーナーの記事の中で、参考となるホームページを紹介し続けていきたいと思います。

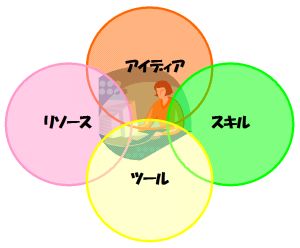

さて、私たち日本語教師が、日々の授業実践でウェブリソースを効果的に利用するためには、何が必要でしょうか。私たちは、「授業実践をどのように行うかというアイディアを持ち」、「アイディアを形にするために必要な材料(リソース)を探し」、「アイディアを形にするためのツールを選択し」、「ツールを使いこなすスキル持つこと」が求められていると言えるのではないでしょうか。

これまでの記事では、「リソース+アイディア」「ツール+アイディア」「ツール+スキル」「ツール+スキル+アイディア」など、授業に役立つホームページの概要を単に紹介するだけでなく、それを活用した授業実践の紹介(=アイディア)や、それを活用するための手順(=スキル)も紹介してきました。最終回の今回は、これまでご紹介したホームページについてもう一度振り返り、整理しておきたいと思います。

次の一覧表は、第1回から第18回で紹介したホームページの一覧です。「リソースとして活用できるもの」と「ツールとして活用できるもの」の大きく2つに分けることができます。中には、リソースとしてもツールとしても活用できるものもあります。

| 回 | タイトル | 紹介したHP | リソース | ツール |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 日本語で書いてみよう【PDF:158KB】 | Shodouka http://www.shodouka.com 〔サービス内容変更〕 |

◎ | |

| 2 | 難しいことばを調べながら読もう【PDF:642KB】 | Rikai http://www.rikai.com/ |

◎ | |

| 3 | リーディングチュウ太【PDF:718KB】 | リーディングチュウ太 | ○ | ◎ |

| 4 | であい【PDF:272KB】 | であい | ◎ | |

| 5 | リソース型生活日本語【PDF:157KB】 | リソース型生活日本語 | ◎ | |

| 6 | ECISインターネット放送局【PDF:146KB】 | ECISインターネット放送局 閉鎖 |

- | - |

| 7 | キッズ・ウェブ・ジャパン(日本語版)【PDF:181KB】 | キッズ・ウェブ・ジャパン(日本語版) [アドレス変更] |

◎ | |

| 8 | 最新ニュースのサイト【PDF:638KB】 | TBS News i NHKニュース Yahoo!ニュース gooニュース 毎日新聞 |

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ |

|

| 9 | NHK週刊こどもニュース【PDF:192KB】 | NHK週刊こどもニュース 毎日小学生新聞 https://mainichi.jp/life/edu/maishou/ こどもアサヒ |

◎ ◎ ◎ |

|

| 10 | Mic-j 日本語教育AVリソース | Mic-j 日本語教育AVリソース http://nihongo.human.metro-u.ac.jp/mic-j/home-j.html |

◎ | |

| 11 | 日本語を楽しもう!擬音語って?擬態語って? | 日本語を楽しもう!擬音語って?擬態語って? http://202.245.103.49/gitaigo/ |

◎ | |

| 12 | NHK デジタル教材 | NHK デジタル教材 | ◎ | |

| 13 | 料理のレシピ | クックパッド | ◎ | |

| 14 | 昔話を読もう | 国際デジタル絵本学会 Kids Web Japan NTTドコモ こども電子図書館 閉鎖 |

◎ ◎ ◎ |

|

| 15 | 練習問題を作ろう | Hot Potatoes 〔アドレス変更〕 |

◎ | |

| 16 | Web2.0 と日本語教育-ブログの活用(1) | e-エンタメブログランキング http://blogs.eplus.co.jp/ エキサイトブログ http://www.exblog.jp/ gooブログ |

◎ ◎ ◎ |

◎ ◎ |

| 17 | Web2.0 と日本語教育-ブログの活用(2) | フォト蔵 | ○ | ◎ |

| 18 | YOMOYOMO にほんごを読もう |

YOMO YOMO Nihongo Wo Yomou http://yomoyomo.jp/index.php |

◎ |

第1回は、海外のWindows2000以前のコンピュータで日本語を使えるようにする方法として「Global IME」のダウンロードの方法や、日本語のフォントが入っていないコンピュータで「Shodouka」を利用して日本語の文字を絵にして読む方法などが紹介されました。Windows2000以降そしてMacintosh OS 9は、ダウンロードしなくても日本語を使用することが可能となり、今では状況が大きく変わったことがわかります。その後、漢字のページの読み方や英語の訳をつけてくれる「Rikai」や、読解学習支援システムである「リーディングチュウ太」が紹介されました。「リーディングチュウ太」は、辞書ツールなどの「ツール」と、読解教材バンクなどの「リソース」の両方が提供されているホームページで、現在でも多くの日本語教師や学習者を支援しています。

その後、日本語教育の教育実践で活用できそうな様々な「リソース」が紹介されました(第4回~14回)。リソースは、「日本語教師を対象としたリソース」と、「日本語教師を対象としたものではないが日本語教育の実践の場で活用できそうなリソース」の2つに分けることができそうです。

日本語教師を対象としたリソースの主なものとして、国際文化フォーラムが提供している「であい」や、日本語普及協会が提供している「リソース型生活日本語」が紹介されました。「であい」は、海外で日本語を学習する中高生が自分たちと同じ年頃の日本の高校生と擬似的に「出会う」ことによって、日本語と日本文化を学べるホームページです。「であい」には、教材としての「写真、マイ・ストーリー、メッセージビデオ」と「教師のためのサポート情報」があり、リソースとして動画が提供され、リソースだけではなくそれを使うためのアイディアが豊富に提供されている点が画期的でした。「リソース型生活日本語」は、日本に住んでいる外国人に日本語を教えている人たちのために作られた教材データベースです。生活者の視点で、必要な日本語表現と文化情報が大変充実したデータベースと言えるでしょう。

日本語教師を対象としたものではないが日本語教育の実践の場で活用できそうなリソースとしては、「TBS News i」を始めとした最新ニュースのサイトや、NHKの教育用素材を提供している「NHKデジタル教材」、料理のレシピを提供している「クックパッド」などが紹介されました。

連載後期(第15回~18回)は、インターネットの利用はますます日常的な活動となり、無料で使える様々なインターネット上で提供されているツールの活用を取り上げました。「Hot Potatoes」を使ってウェブベースの練習問題を作る方法や、ブログの活用方法など、新しいツールをどのように教育実践に活用できるか、アイディアや手順とともに紹介しました。

最後に、日本語教師が、現在どのようにインターネットを利用し、どのような利用の可能性があるか、「授業準備で使う場合」と、「授業実践で使う場合」に分けて整理しておきましょう。

| 目的 | どんな時に? | 実践例 |

|---|---|---|

調べる |

「先生、KYって何ですか」と学生に質問された。その意味は? 日本の歌を紹介したい。「さくらさくら」の歌詞とメロディーは? |

様々な検索エンジンを使って、キーワード検索を行って、必要な情報を調べる。 |

知る |

やっぱり、日本語教師は日本や、世界のニュースは毎日チェックしておかないと。 | 新聞社やテレビ局のサイトからニュースの映像(動画)を見たり、記事を読んだりする。 |

教材を作る  |

日本の食べ物をトピックに授業をしたい。「すき焼き」「ラーメン」「すし」の写真をさがして、自分で教材を作りたい。 日本の「少子化」について授業でディスカッションしたい、グラフなどのデータを探して、自分で教材を作りたい。 |

著作権の心配がないサイトから写真をダウンロードして、コンピュータで加工する。 官公庁のサイトが提供するグラフやデータをダウンロードして、コンピュータで加工する。 |

| 目的 | どんな時に? | 実践例 |

|---|---|---|

授業で使う |

学習者自身に、教師があらかじめ選んだ、インターネット上のリソースにアクセスさせて、日本語学習を行う。 | 新聞社やテレビ局のサイトを利用して、ニュース映像の視聴や、記事の読解を授業で扱う。 旅行の計画を立てるなどの、日本語を使用しながら問題解決型の課題を行う場合に、インターネット上のウェブリソースを使う。 |

| 学習者の 自律学習支援  |

授業外の日本語学習を支援したい。 | 授業外に日本語学習が行えるように、自己学習できる教材や素材をウェブ上で提供する。 |

情報共有 |

授業時間以外にも、学生に宿題を出したり、質問に答えたりしたい。 学生同士の情報共有や、やりとりを促進したい。 |

無料で提供されている掲示板やグループ機能を使ってやりとりを行う。 クラスの掲示板やブログを作る。 |

先日発表された、『2006年海外日本語教育機関調査』結果概要では、海外の日本語学習者数は298万人にのぼり、世界の様々な国や地域で日本語教育が行われていることがわかります。私たち日本語教師は、海外・日本国内の様々な場所で、今後もインターネット上のウェブリソースを活用し続けることでしょう。インターネット上のウェブリソースは、日本語教師にとっても、日本語学習者にとっても今後も強い味方となってくれるでしょう。

2002年に国際交流基金が開設した「みんなの教材サイト」も、開設後5年を経過した今、2007年10月現在3万8千人を超える登録者の方に活用していただいています。「みんなの教材サイト」は、担当者が交代しても、新しい素材を追加し、内容の見直しを行いながら、進化し続けています。多様なニーズを持った世界中の日本語学習者の日本語学習を支援するためには、第6回で紹介された英語の聴解練習用のサイトRandall's ESL Cyber Listening Lab のように、ウェブ上の日本語学習リソースを充実させていくことが今後の課題の一つと言えるでしょう。

このコーナーの担当者:島田徳子・藤長かおる

(日本語国際センター専任講師)