日本につながる子どものための日本語教育 【第3回】 大切な人を想う親守詩 ― 親と子の連歌活動 ―

- 日本につながる子どものための日本語教育

- このコーナーでは、「日本につながる子どもの日本語教育」の関係者や広く関心のある方々に向けて、複数のことばと文化の中で成長する子どもを支えるために役に立つ情報や活動例、新しい取組などを分かりやすく紹介していきます。

辞書・ふりがなツールを使って読む 使い方

2025年10月

フランス パリ南日本語補習校教師 根元 佐和子

1.はじめに

継承日本語教育(注1)の現場では、文化的な背景や現地での教育制度との関連性を踏まえ、子どもたちのできることに大いに注目しながら言語知識を深める学びが重視されています。国語教科書をただ読むだけではなく、取り扱う教材のテーマから対話を育み、親子をつなぎ、社会とつながるような教育が継承語教育だと考えています。加えて、家庭と連携して学習を進める視点を持つことも、極めて重要です。

ですが、一般的に日本語非母語話者の保護者は、子どもたちの日本語学習に出番が少ないことが多く、蚊帳の外におかれがちな親もいます。ですから、活動に参加しづらい日本語非母語話者の親も巻き込んだ言語活動は、継承語学習において非常に重要な点だと考えています。私の教室では、父親が日本語非母語話者であることが多いので、意識的に学習に巻き込むようにしています。保護者会を日仏二言語で行うことで父親参加が増え、さらに学習発表会を日仏二言語で行うことで家族全員が楽しく参加できるようになりました。ここでは、親と子が主役になる活動をご紹介します。

みなさんは「親守詩(おやもりうた)」(注2)というものをご存知でしょうか。子守唄は、親から子へと歌いかけるものですが、「親守詩」は、子から親へ親愛の気持ちを伝えるものです。子どもが五・七・五で発句を詠み、それを親が読んで返歌を詠むという、親子での掛け合いによる連歌づくりの活動です。フランスにある私の学校では母親と父親に登場してもらい、母の日と父の日に合わせて、それぞれ「母と子の親守詩」(作品1)、「父と子の親守詩」(作品2)を、子どもの日本語と親の母語とで作成し、カードに託してプレゼントをする活動をしています。

-

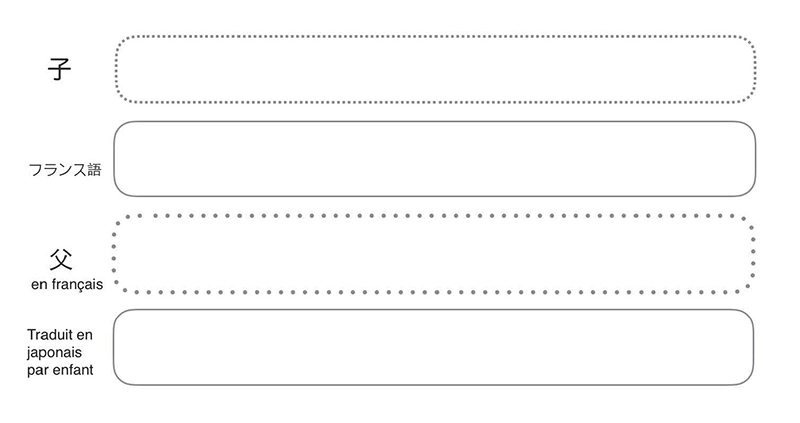

作品1:L(15歳)から母親へのカード -

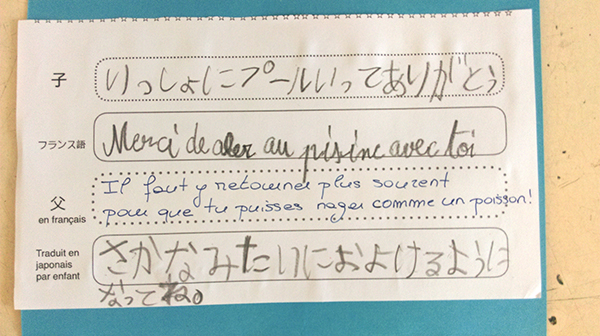

作品2:C(9歳)から父親へのカード

この活動は国語教科書の「俳句」の単元で取り上げるのですが、テーマを大好きな両親にすることで子どもたちの湧き出るような「短歌の才能」を目の当たりにします。授業では導入と作成を手掛け、家庭に持ち帰って仕上げるのですが、さまざまな色や絵を施した文学と絵の芸術作品になっていきます。この活動は世界中どこでも、両親とだけでなくおじいさん、おばあさんをはじめ、子どもたちが気持ちを伝えたい相手と複数の言語を使いながらできる活動ですので、ぜひ、試してみてください。

2.私の実践の場

活動の詳細を伝える前に、この実践を行った場について紹介します。この実践は、フランス・パリ南部の郊外にある「パリ南日本語補習校」(注3)で行いました。名前に「補習校」とありますが、文部科学省(以下、文科省という)非認可の日本語学校で、継承日本語教育を行っています。運営は保護者がボランティアで担っています。

幼稚園生から高校生までの約80名が在籍していて、主に日仏家庭の二世の子どもたちが通っていますが、三世の子どもも幼児部に通うようになってきました。

授業は週末の土曜日と水曜日に行われ、各クラス週1回90分授業で、年間で35回行われています。使用教材は文科省検定教科書の『国語』が中心ですが、各クラスの担当教師の判断で理科、社会、図工などの教科書や生教材も使用しています。年中行事もカリキュラムに組み込まれています。

当校では、欧州における「複言語・複文化主義」の考え方を教育指針にしています。「複言語・複文化主義」にのっとった教育とは、スイスのフックス‐清水氏のいう「単に複数言語を話せるというのではなく、場面や目的に応じて言葉を使い分けたり、異なる文化を理解して交流することを大切にする」こと(注4)だと解釈しています。

各教師はこの理念を念頭に入れ、子どもたちのニーズを把握し、学校で義務付けられている国語教科書を基に、言語・文化・社会との関係性を考え、工夫を凝らしながらことばの教育を行っています。具体的には授業では以下の3点を柱としています。

- 家庭と共に行うことばの学習

- 教室の学習を教室外に広げ、社会とコミュニケーションをとりながらの学習

- 社会市民性を養うことばの教育

3.活動の流れ

本実践は、小学生と中学生を対象に行いました。実践したクラスは、2017年の8〜9歳クラス「に組」(6名)、2025年の14歳クラス「ち組」(6名)、15歳クラス「り組」(5名)です。いずれのクラスも母親が全員日本語母語話者、父親はフランス語や英語が母語という、家庭内で複数の言語を使っている子どもたちで、全員がフランスの現地校に通っているバイリンガル/マルチリンガル児です。

「親守詩」活動は、国語教科書の俳句や短歌の単元学習の一環として(注5)、母の日と父の日の年中行事に合わせて行いました。母の日カードの作成は授業3回に分けて、父の日カードの作成は授業4回に分けて、各回約15分ずつ実施しました。どちらの活動も、家庭での宿題を出すなどして子どもたちがじっくり考え、家族との対話が深まるよう配慮しました。

3.1「母と子の親守詩」の進め方

教師は「どんな時お母さん大好き?」と、子どもたちに問いかけます。すると、子どもたちは目をくるくる動かしながら思い出し、そして笑顔で「お母さん大好き」という気持ちを五・七・五でつづっていきます。それを家庭に持ち帰って母親に読んでもらい、返歌として七・七の形式で返事を詠んでもらいます。最後に、五・七・五・七・七で完成した連歌を、母の日のカードに書いてプレゼントするという流れです。3回の授業で行った活動の流れは表1をご覧ください。なお、現在まで、私のクラスでは母親は全員日本語母語話者だったため、返歌はすべて日本語でした。母親の母語が日本語でない場合は、3.2の「父と子の親守詩」の進め方を参考にしてください。

| 授業回数 | 授業中(1回 約15分) | 家庭での活動・宿題 |

|---|---|---|

| 1回目 | (1)子どもが日本語で五・七・五の発句を詠む | ※(1)が授業内に終わらなかったら、宿題にする |

| 2回目 | (2)発句をクラスメートとお互いに読み合う | (3)母親が子どもの発句を読み、日本語で返歌を詠む |

| 3回目 | (4)カードを作成する

|

(5)母の日に子どもから母親へカードを渡す |

カードには必ず名前・日付・年齢を記入してもらいます。これは、親が10年後、20年後にこのカードを見た際に、我が子が「何歳のときに」書いたものかがすぐにわかるようにしておくためです。兄弟姉妹のいる家庭では誰がプレゼントしてくれたのか一目瞭然です。

3.2「父と子の親守詩」の進め方

次に、父と子の連歌づくりの活動に移ります(表2)。私のクラスでは父親が日本語非母語話者のため、父子での連歌活動をするために日本語と父親の言語の両方を使って連歌を作っていきます。まず、日本語で発句をよみ、その後、子どもたちは父親の言語に自分の句を翻訳します。その句を父親に送り、父親から返歌をもらったら、その返歌を日本語に訳します。このように、父親とのやり取りでは子どもたちが日本語と父親の言語を使って気持ちをつないでいきます。

| 授業回数 | 授業中(約15分) | 家庭での活動・宿題 |

|---|---|---|

| 1回目 | (1)子どもが日本語で五・七・五の発句を詠む | ※(1)が授業内に終わらなかったら、宿題にする |

| 2回目 | (2)発句をクラスメートとお互いに読み合う (3)発句を父親の母語に訳す |

(4)父親は(3)の発句を読み、その内容に対して母語で返歌を詠む |

| 3回目 | (5)父親の返歌を子どもが日本語に訳す (可能であれば、日本語で七・七の形式にまとめる) |

※(5)が授業内に終わらなかったら、宿題にする |

| 4回目 | (6)カードを作成する

|

(7)父の日に、子どもから父親へカードを渡す |

4.作品を介して伝え合った家族の想い

当時9歳で現在17歳の子どもたちC(作品2)とR(作品4)にこの時の想いを聞いてみました。ですが、「何も覚えていない」とのことで9歳の子どもの記憶には残らないのかもしれません。一方、子どもY(作品3)の母親は、「母の日にもらったことももちろん嬉しかったですが、連歌を作る過程で一緒に言葉を探したり、その言葉に込めた気持ちを確認しながら作っていく時間はとても楽しいものでした」と語っています。また、子どもR(作品4)の母親はこの時のエピソードを次のように振り返っています。「主人はあまり感情を表さないタイプ。でも、この「親守詩」でのRからのストレートな「ありがとう」はきっと嬉しかったと思います。普段は母親にべったりで、プールや囲碁は数少ない父子交流の場でしたから」。日常のこんなささやかな心のやり取りが親守詩にはたくさんあふれています。大袈裟なエピソードではないかもしれませんが、静かに心が通い合った瞬間なのだと思います。

-

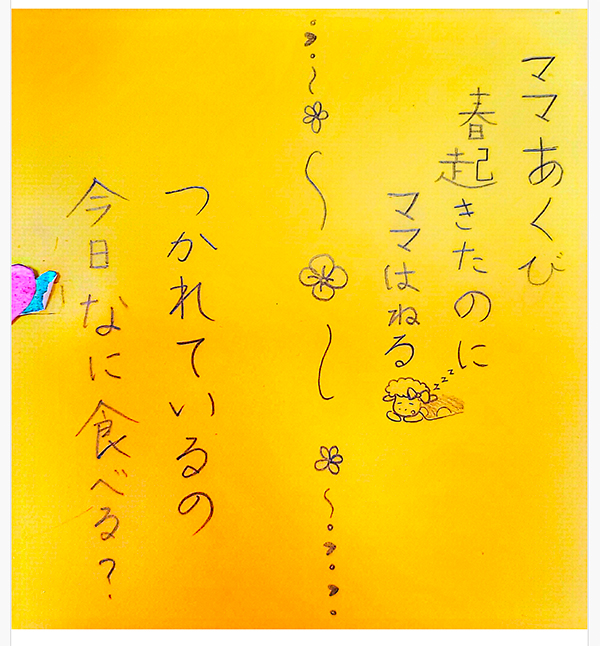

作品3:Y(14歳)から母親へのカード -

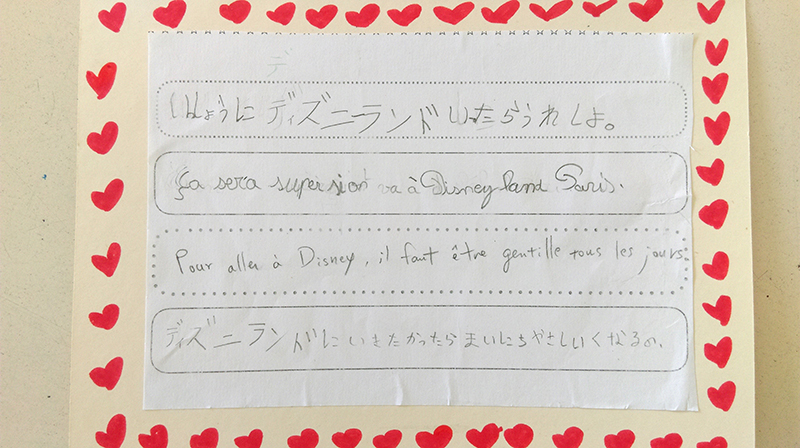

作品4:R(9歳)から父親へのカード

本報告には掲載できませんでしたが、子どもたちの秀作は数多くあります。年齢が上がるにつれ、素晴らしい絵を描く子どもも増えてきます。母親Kからは「写真からおこした絵が上手に描けていて、いつのどんな機会だかすぐ思い出せて嬉しいカードです」とあり、山登りやケーキ作り、日本での盆踊りなどの場面が描かれていました。父親Fは、思い出の一曲の歌詞のリフレインを子どもへのメッセージとして引用するという、唸るような秀作を創っています。母子、父子のほのぼのと輝く対話に心温まる思いです。「日本語学習ではあまり出番のない父親だけど、一緒にできてよかった」という父親からの感想からは私も胸が熱くなり、まさにこの活動の本質を得たもので、やって良かったと心から思ったものでした。

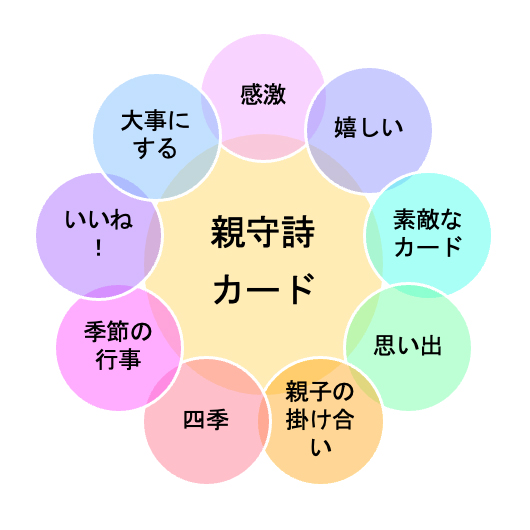

今までに寄せられた母親、父親の感想をキーワードで表現してみました(図1)。

個人的なことになるのですが、私自身にも年齢の大きな子どもが二人います。このような親子の掛け合いは家庭では行わなかったので、来年の父の日にはぜひやってみようと思っています。

図1:カードを受け取った両親の感想

5.活動Tips

最後に、この活動をやってみたいという気持ちになっている方への参考情報として、私が心掛けたことや工夫したことをTipsとして以下に5つ紹介します。

(1)「親守詩シート」の配付

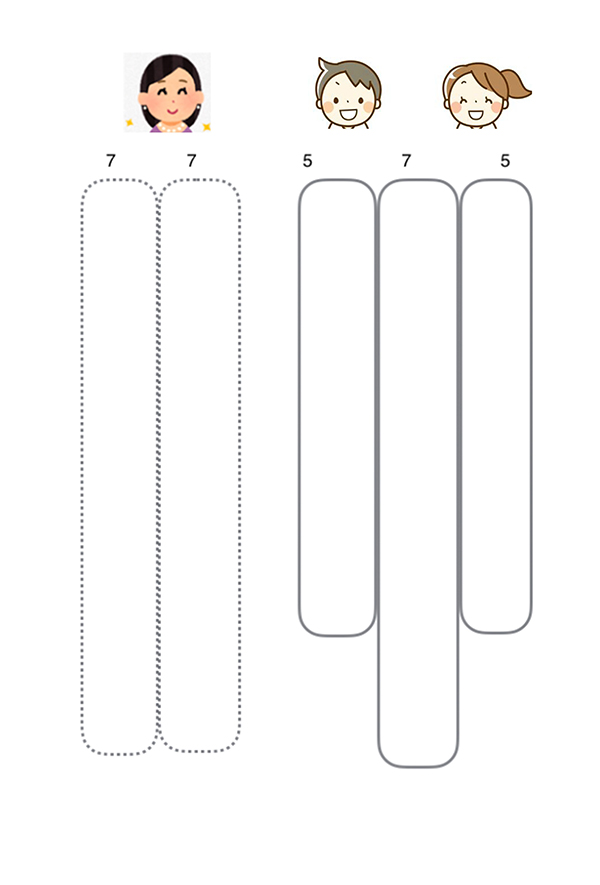

子どもの年齢が低い場合は、活動の手順を理解しやすくするために自作の「親守詩シート」を配付し、子どもが何をしなければならないか、ということを親子で確認しながら作業が進められるようにしています。このシートには、「子どもはどこに書くか」「親はどこに書くか」が明記されています(資料1)。さらに、父親とのやりとりでは、「日本語がわからない父親のために、子どもが仲介役をする」という家庭で複雑な作業をするため、父親にとって一目で理解できるよう、フランス語による説明を加筆します(資料2)。これらの作業は、子どもたちの年齢が上がるにつれ、口頭説明で理解できるようになり、中学生以上になると、直接句を創れるようになります。「親守詩シート」を以下に示します。

(2)テーマの設定

子どもの年齢が低い場合には、テーマを明示することも有効です。何を書くかがはっきりしていると、アイディアが出やすくなるからです。例えば、「お母さんにおねがい」というテーマは、子どもたちのモチベーションを非常に高め、どの子どももにんまりとしながら目を輝かせ詩を創作していきます。年齢が上になると、「大好きなお母さん」や「ありがとう」といったテーマで心和む詩を詠めます。

(3)教師のスタンス

教師からの表現指導は特に行いません。子どもから質問があった場合(例:漢字・語彙・季語など)にのみ対応し、子どもの素直で自由な表現を尊重しています。ですが、「お母さん/お父さん、ありがとう」という日本語表現は大切な指導点です。というのも、フランス語では「Bonne fête Maman/Papa!」と言うため、多くの子どもは「お母さん/お父さん おめでとう!」と日本語に訳してしまうからです。

(4)事前活動

あらかじめ俳句活動をしておくと、五・七・五のリズムや言葉の使い方、季語、終助詞の使い方がある程度理解できているため、活動がスムーズに進むと思います。

(5)実施スケジュール上の工夫

母親も父親も多忙で、子どもと顔を合わせられる時間が限られている家庭もあります。ですから、親への宿題を出す際には週末を挟みながら、カードを渡せるよう、余裕を持ってタイムプランを設定するとよいでしょう。

6.想いをつなぐ「親守詩」

お伝えした実践は親子の対話活動でしたが、ほかにも「大切な人」とのコミュニケーション活動ができます。例えば、母方/父方のおじいさん・おばあさん、友人、兄弟姉妹、恋人など、さまざまな「大切な人」を想いながら詩をつづることが可能です。

子どもたちがつづる「母と子・父と子の親守詩」は素朴で、心温まる親子のつながりのひととき。ことばで紡ぐ親子の対話をぜひお楽しみください。

注:

- 1.このレポートは「継承語(heritage language)とは、親の母語、子どもにとっては親から継承する言語であり、継承語教育(heritage language education)とは、親の母語を子に伝えるための教育支援である」(中島2017)という定義に基づいて執筆しています。

- 2.広島県親学推進協会「親守詩(おやもりうた)とは」(2025年6月19日)

- 3.パリ南日仏協会 パリ南日本語補習校(2025年6月19日)

- 4.フックス‐清水美千代(2025)「複言語・複文化主義に根ざした継承日本語教育を推進する―スイス,バーゼル・シュタット州の継承語教育支援のもとで―」ヨーロッパ日本語教師会(AJE)AJE-SIG 欧州継承日本語ネットワーク編『ことばのキャンバス~つながる・ひろげる ことばの力~』pp.202-207

- 5.令和6年度版小学校国語(光村図書2024)では、以下の教科書に関連する単元があります。

国語三上巻『俳句を楽しもう』、国語三下巻『短歌を楽しもう』

国語四上巻『短歌・俳句に親しもう(一)』、国語四上巻『短歌・俳句に親しもう(二)』

参考文献:

- 中島和子(2017)「継承語ベースのマルチリテラシー教育―米国・カナダ・EUのこれまでの歩みと日本の現状―」『母語・継承語・バイリンガル教育(MHB)研究』第13号、pp.1-32(2025年8月20日)

資料:

- イラストAC(2025年6月19日)

- かわいいフリー素材集 いらすとや(2025年6月19日)