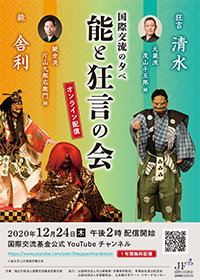

国際交流の夕べ-能と狂言の会2020

【動画配信(無料)】※2021年12月24日(金曜日)14時配信終了

国際交流基金(JF)京都支部では、海外からの留学生や外国人の方々、国際交流基金のフェロー、関西国際センター研修生に、日本の伝統文化にふれていただく機会を提供することを目的として、毎年秋に「国際交流の夕べ-能と狂言の会」を開催していましたが、2020年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響により、海外から日本研究者・留学生等の来日が困難な状況であり、また、感染拡大防止のため、収録した無観客舞台の公演映像を1年間無料配信いたします。

| 配信日時 |

2020年12月24日(木曜日)14時配信開始 ※1年間無料配信 |

|---|---|

| 演者・演目 | 狂言/大蔵流 茂山千五郎師『清水(しみず)』 能/観世流 片山九郎右衛門師『舎利(しゃり)』 (能・狂言とも、あらすじの英語字幕付) |

| 主催 | 国際交流基金(ジャパンファウンデーション)京都支部 |

| 協力 | 公益財団法人片山家能楽・京舞保存財団 有限会社茂山狂言会 公益社団法人京都観世会 立命館大学アート・リサーチセンター |

| お問い合わせ | 国際交流基金(JF)京都支部 電話:075-762-1136 |

演目紹介

狂言『清水(しみず)』

<あらすじ>

主人は近日お茶の会を催すことにしました。そこでお茶の会に使う水を野中の清水へ汲みに行くよう、太郎冠者に大切な手桶を渡して命じます。度々お使いに行くことを迷惑に思った太郎冠者は、「清水に鬼が出た」と嘘をついて逃げて帰ってきます。主人は太郎冠者が置いてきた大切な手桶を惜しがり、自ら清水に行って手桶を探してくると言い出します。困った太郎冠者は先回りをして、鬼の面をかぶって主人を脅します。あわてて逃げて帰った主人でしたが、その時の様子を太郎冠者と話しているうちに、さっきの鬼は太郎冠者ではなかったかと思い出します。そして太郎冠者が制するのを振り切り、また清水に出かけます。仕方がなく、今一度太郎冠者は清水に出掛けます。

<狂言とは>

狂言とは、室町時代に能と共に形成された滑稽なお芝居です。平安時代末期から日本各地で起こった「猿楽」が元になっております。その後、能と狂言を合わせて「能楽」と呼ばれるようになります。能が悲劇的な歌舞劇なのに対し、狂言は喜劇的なセリフ劇です。観て笑って楽しむ芸能で、観客に緊張を与える能の間で、まるでサーカスの道化師のような役割を担ってきました。また生活の中の失敗談であったり、夫婦喧嘩を笑ってみたりと、現代でも変わらないものが笑いのテーマになっています。昔から伝わる普遍的な笑いの芸能が狂言なのです。

能『舎利(しゃり)』

<あらすじ>

お釈迦様がインドで亡くなったときに、足疾鬼という足の速い鬼がお釈迦様の歯(牙舎利)を盗り逃げてしまいます。そのときに韋駄天という足の速い神様が追いかけて取り戻した、というのがインドのお話です。

京都東山の泉涌寺は、インドで韋駄天が取り戻したお釈迦様の牙舎利を舎利殿で祀る、仏教者たちにとって心の拠り所となるお寺です。そこへ旅の僧がやってきて拝んでいると、一人の男が現れます。一緒に拝ませてほしい、ということで、二人で拝んでいると急に雷がなり、その男が牙舎利を取って逃げてしまいます。男は実は牙舎利を奪いに来た足疾鬼でした。

泉涌寺の寺男が祈ると、寺の守護神である韋駄天が現れ、逃げる足疾鬼を追いかけます。ついには、天上界から下界へと追い落し、牙舎利を取り返すと、足疾鬼は消え失せます。

<能とは>

能は14世紀以来絶えることなく演じられてきました。はじめは庶民の楽しむ芸能であり、五穀豊穣を願い、幸せを祈るものでありました。やがて先行文学を取り入れ、文藝的な深い世界を描くものになっていきます。神の祝福、死者の鎮魂、美的世界の現出、危機に瀕したときの人間の心など、主題は普遍性を持ち、その故に古くならずに演じ継がれています。また『舎利』のように、話の展開が早くて、わかりやすい佛教譚を楽しむ能もあります。

能の表現は、長年の研鑚により、端正に磨き上げられ、また観客の想像力によって、いろいろなことを表現する手法をとります。能面、能装束、音楽、所作、これらの中には日本文化を支える特質が宿ります。能を通して、ひととき日本の心を感じてください。

出演者プロフィール

狂言師 茂山 千五郎 師

1972年、五世茂山千作の長男として生まれる。本名は正邦。

4歳の時『以呂波』のシテにて初舞台。過去には「花形狂言会」「狂言小劇場」「TOPPA!」「心味の会」を主宰し、狂言のみならず能楽のファン開拓にも力を注ぐ。現在は「茂山狂言会」HANAGATA改め「Cutting Edge KYOGEN」弟茂との兄弟会「傅之会」落語家桂よね吉との二人会「笑えない会」を主宰し、幅広い年代層へ狂言の魅力を伝える。また上海京劇院・厳慶谷や川劇変面王・姜鵬とのコラボ公演など、他ジャンルとの共演も精力的に行う。2016年十四世茂山千五郎を襲名。2005年文化庁芸術祭賞新人賞、2008年京都府文化賞奨励賞受賞。

能楽師 片山 九郎右衛門 師

観世流能楽師シテ方。昭和39年片山幽雪(九世片山九郎右衛門)の長男として京都に生まれる。祖母は京舞井上流四世家元井上八千代、姉は五世家元井上八千代。父及び八世観世銕之亟に師事。片山定期能楽会を主宰。全国各地で多数の公演に出演する他、ヨーロッパ、アメリカでの海外公演にも積極的に参加。また、学校公演及び学校における能楽教室の開催、「能の絵本」の制作、能舞台のCG化など、若年層のための能楽の普及活動も手掛ける。 重要無形文化財(総合指定)保持者。京都府文化賞奨励賞、京都市芸術新人賞、文化庁芸術祭新人賞、日本伝統文化振興財団賞、京都府文化賞功労賞、芸術選奨文部科学大臣新人賞を受賞。

公益社団法人京都観世会会長、公益財団法人片山家能楽・京舞保存財団理事長。

[お問い合わせ]

国際交流基金(JF)京都支部

電話:075-762-1136

〒606-8436 京都市左京区粟田口鳥居町2番地の1 京都市国際交流会館3階