埴輪(はにわ)から現代アートまでを総覧する「日本美術に見る動物の姿」展を米国2都市で開催

草間彌生

《SHO-CHAN》

2013年

(c) YAYOI KUSAMA.

Courtesy of Ota Fine Arts Tokyo/

Singapore/Shanghai

小澤華嶽 《ちょうちょう踊り図屏風》

江戸時代 19世紀

細見美術館

《埴輪犬》

古墳時代

6-7世紀

ミホミュージアム

(c) 山崎兼慈

国際交流基金(ジャパンファウンデーション)は、米国のナショナル・ギャラリー・オブ・アート(ワシントンD.C.)及びロサンゼルス・カウンティ美術館との共催により、両美術館において「日本美術に見る動物の姿」展を開催します。

日本では古墳時代から、人々は動物や自然と共に歩み、共に生きてきました。1500年以上の長きにわたって動物は人間の友として、また時には人間を超える超自然の力として、様々な形で造形美術や文学の重要な主題となってきました。動物が芸術表現上、これほど主要な地位を獲得してきたことは日本文化の特徴の一つといえます。本展覧会では、人々の暮らしや精神風土、宗教観と深く関わってきた多彩な動物表現を、絵画、彫刻、漆芸、陶芸、金工、七宝、木版画、染織、写真など様々なメディアを通して探究します。

本展では日米あわせて約100の重要なコレクションから貴重な作品300点以上を展示します。このうち、7点の重要文化財を含む170点近くの作品は、これまでほとんど海外で紹介されることのなかった日本で所蔵されている作品です。この歴史的な機会は、日米両国における多くの関係者の協力によって実現することとなりました。本展のキュレーターはロサンゼルス・カウンティ美術館日本美術部長であるロバート・シンガー氏と千葉市美術館館長の河合正朝氏が務め、日本の専門家のチームが共同キュレーターとして参加しています。なお、シンガー氏は1973年度の国際交流基金日本研究フェローであり、自身のキャリアの初期に日本に長期滞在し、日本美術の研究を行いました。

ワシントンD.C.のナショナル・ギャラリーにとって本展は、「大名美術展」(1988年)、「江戸:日本の美術 1615-1868」(1998年)、「伊藤若冲-動植采絵」展(2012年)に続く4番目の大型日本美術展となります。2012年に開催された「伊藤若冲」展では一か月の会期中に231,658人もの観客が訪れるなど、日本美術への関心は高まりを見せています。「動物」という新たな切り口に挑む本展の開催により、米国において日本文化への理解が一層深まることが期待されます。

日程概要

| 会場 1 |

2019年6月2日(日曜日)~8月18日(日曜日)

ナショナル・ギャラリー・オブ・アート(ワシントンD.C.)

英タイトル:The Life of Animals in Japanese Art

入場者数:86,674人

展示風景 |

| 会場 2 |

2019年9月22日(日曜日)~12月8日(日曜日)

ロサンゼルス・カウンティ美術館

英タイトル:Every Living Thing: Animals in Japanese Art |

| 主催 |

独立行政法人国際交流基金

ナショナル・ギャラリー・オブ・アート(ワシントンD.C.)

ロサンゼルス・カウンティ美術館 |

| 特別協力 |

東京国立博物館 |

| 協力 |

千葉市美術館、サントリー美術館 |

| 協賛 |

全日本空輸株式会社 |

| キュレーター |

ロバート・シンガー(ロサンゼルス・カウンティ美術館日本部門担当)

河合正朝(千葉市美術館館長、慶應義塾大学名誉教授) |

| 共同キュレーター |

浅見龍介(東京国立博物館 学芸企画部企画課長)

荒川正明(学習院大学教授)

狩野博幸(美術史家、元同志社大学教授)

蔵屋美香(東京国立近代美術館企画課長)

佐々木康之(サントリー美術館学芸員)

松尾知子(千葉市美術館上席学芸員)

丸山伸彦(武蔵大学教授) |

| 企画協力 |

池田宏(東京国立博物館名誉館員) |

日本側実行委員

五十音順、敬称略 |

安藤裕康(国際交流基金理事長、本展実行委員長)

河合正朝(千葉市美術館館長)※チーフ・キュレーター併任

銭谷眞美(東京国立博物館館長)

鳥井信吾(サントリー美術館館長) |

展覧会について

展覧会は後述する8つのテーマ別セクションで構成され、現代のアーティストによる動物を含め、5、6世紀から現代美術にいたるまで表情豊かな動物たちをモチーフにした作品が展示されます。獅子や象など、仏教の伝来や交易を通じて遠くインドや中国などから伝えられた、元来日本に生息しない動物や想像上の動物も含め、国境・時代・ジャンル・メディアを横断する大きな広がりがある展覧会となります。

ひとりでも多くの方に、古代から日本人の友人であった「動物」たちと語り合い、楽しんでもらいつつ、これらの芸術を生み出した日本文化に関心を持っていただけることを心より願います。

展覧会の構成と主な作品

本展の8つのセクションをご紹介します。※各セクションタイトルは仮のものです。

イントロダクション

《埴輪 水鳥》

古墳時代 5世紀

東京国立博物館

埴輪は古墳時代に作られ、古墳の上に立てられました。埴輪は人や動物のほか家や盾など様々な種類からなり、それらを組み合わせて何らかの物語や儀式を再現したと考えられています。

動物の埴輪は6世紀を中心に人物像と共に盛んに作られ、鶏、水鳥、鷹、鵜などの鳥や犬、猪、牛、鹿、馬などがあります。限られた数ではありますが、魚、猿、ムササビの埴輪も出土しています。

十二支

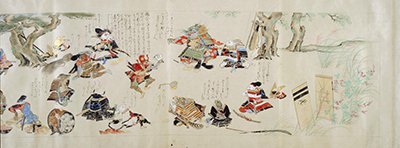

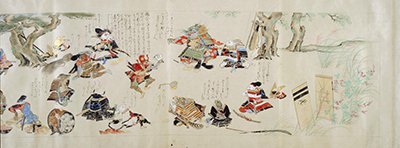

《十二類合戦絵巻》

江戸時代

19世紀東京国立博物館

十二支は、古代中国で発祥した、暦の用語です。12進法で時を表わし、方位の表現にも用いられました。木星が12年周期で全天を一周するので、一周を12等分して12の文字を当て木星の位置によってどの年に当たるのかを表記したと言われています。このような12年周期で循環する記号であった子・丑・寅・卯・辰・巳・午・未・申・酉・戌・亥に、いつのころからか(一説には漢時代から)子は鼠、丑は牛というように一般的な動物が当てはめられるようになり、日本にも伝えられました。

宗教:仏教、禅、神道

《獅子・狛犬》

平安時代 9世紀

Collection of Lynda and Stewart Resnick

日本でもっともおなじみの動物彫刻といえば、神社の入り口で見かける獅子狛犬でしょう。もともとの源流は遠く西アジアやインドにあり、それに、中国における空想上の動物が融合されて日本に伝わり、「獅子狛犬」という形と名が与えられました。

獅子狛犬の安置方法は、左右向かい合わせ、頭を正面側に向けるのが一般的ですが、この像はお互い斜めに(「ハ」の字形に)置かれたのだろうと考えられます。

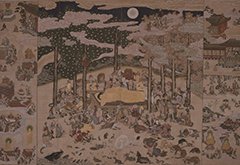

《八相涅槃図》

享保12年(1727)

名古屋市 西来寺

仏教伝来とともにインド、中国から日本にいない動物の姿が伝わってきました。獅子や象、水牛などはそのような動物たちの一例です。中国で生まれた空想上の動物である龍や鳳凰は、仏教伝来より早くに日本に伝わり、非常に親しまれ、皿や衣装の文様にも多く見ることができます。

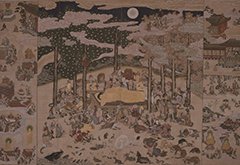

最も多くの動物たちが描かれたのは仏涅槃図でした。あらゆる命ある者が釈迦の死を嘆く場面を描いたもので、釈迦の弟子、信者の下方にさまざまな動物が描かれることがあります。動物だけでなく、蟹、蛙、ムカデまで登場する絵もあります。

康円 《木造騎獅文殊菩薩及脇侍像(文殊五尊像)》 重文

鎌倉時代 文永10年(1273)

東京国立博物館

獅子に乗る文殊菩薩と4人の侍者が随う組み合わせは、文殊菩薩の聖地である中国の五台山に起源があります。日本では五台山から海を渡って来る文殊菩薩として信仰され、獅子の乗る岩の下には波が描かれています。

獅子に乗る文殊菩薩像の多くは、象に乗る普賢菩薩像とともに釈迦如来像の両脇に置かれ、三尊でまつられます。

伝説と民間伝承

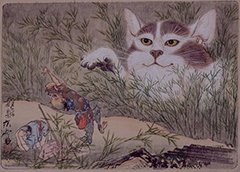

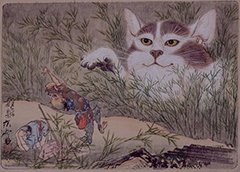

河鍋暁斎 《惺々狂斎画帖(三)》

明治3年(1870)以前

個人蔵

ときとして動物たちはなにかの比喩や寓意として、擬人化されたり戯画化されたりして魅力的なストーリーに組み込まれることもあります。

作者の河鍋暁斎は動物表現に巧みであることに誇りを持っていました。どういう物語があるのかはわかっていませんが、この猫の表現は忘れられない強烈さを持っています。

《鳳凰》

室町時代 14世紀

鹿苑寺

鳳凰は中国で生まれた想像上の鳥で、聖人が国を治める時に現れるとされました。この鳳凰は、応永5年(1398)に、将軍足利義満が建てた金閣の屋根の頂に飾られていたもの。明治時代の金閣の修理の時にはずされて保管されていたので、昭和25年(1950)に金閣が炎上した時にも巻き込まれませんでした。当初は金閣とともに金色に輝いていたはずです。

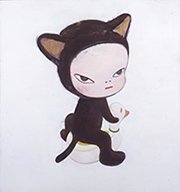

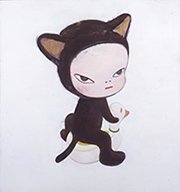

奈良美智《Harmless Kitty》

1994年

東京国立近代美術館

奈良美智は、見る者をにらみつけるような表情の子どもを描く絵画作品で知られています。この子どもはちょうど人と動物の中間のような姿をしており、奈良が両者の親密な関係に心惹かれていることを感じさせます。

《萌葱塩瀬地百鳥文様友禅染打掛》

明治時代 19世紀

京都国立博物館

大阪の豪商の娘の婚礼衣裳として誂えられた打掛で、友禅染で「百鳥図」を表現しています。中心となっているのは背面中央に配された大きく羽を広げた鳳凰で、それを中心に孔雀や鳩、雉、鸚鵡、鶏、鶉など99羽の鳥が描かれており、さらに裏地に日の出とともに丹頂鶴が表現されています。

侍の世界

《紺紅糸威二枚胴具足》

江戸時代 18世紀

岡崎市美術博物館

侍たちの美意識をあらわす武具にも、動物の意匠を取り込んだ数々の名品が生み出されました。

この具足は、7歳にして越後(新潟県)村上藩主となった本多忠孝(ほんだただたか 1698~1709)の具足です。忠孝の先祖である本多忠勝(ほんだただかつ 1548~1610)は徳川家康に仕えた勇将で、忠勝の鹿の角の兜は有名で広く知られていました。江戸時代の大名のなかには、先祖の甲冑の形や特徴を模倣した甲冑を作って、家を継いだ象徴の一つとしていた例があり、この甲冑もこのような考え方によるものでしょう。

《蟹透鐔》

室町時代 16世紀

東京国立博物館

武士は、16世紀頃から長短の刀剣を、刃を上にして左腰の袴の帯に指すようになっていましたが、ちょうどこの頃からさまざまな意匠の鐔が作られ始めていました。この鐔は丸の中に大きな鋏(はさみ)を振り上げた蟹の姿だけをあらわして、背景を切り透かした大胆な構図です。鐔をはじめとした刀剣の金具製作の緻密で精緻な技術は、明治以降の近代工芸の基礎となりました。

《金箔押栄螺形兜》

桃山時代 17世紀

東京国立博物館

16世紀末には鑓による歩兵戦と鉄砲が戦術の中心となったことから甲冑の需要が大幅に増えました。兜にも奇抜な意匠を競うようになって様々な形状のものが流行したため、これらの兜を当世兜、あるいは変り兜と呼んでいます。実際に戦いに使われた兜は、簡潔な意匠で、木の枝などにあたると壊れるような素材のものでしたが、17世紀半ば以降、太平の世になると技巧を示すような奇抜なものが多く作られるようになりました。サザエを模したこの兜は刺と殻の堅固さを示しています。

自然の研究

《染付白象文大皿》

太明成化年製

瀬川竹生蔵

18、19世紀には、生きた動物の姿を観察してそのままに描こうとする、研究への情熱が生まれました。

一尺(約30cm)を軽々と超える大皿。これまで江戸時代後期の伊万里大皿は、庶民の使った単なる雑器としか見られていませんでしたが、再評価が行われています。倹約を奨励する奢侈(しゃし)禁止令がたびたび出された江戸時代中後期に、コバルト顔料によるシンプルな藍彩の可能性を広げていき、無駄を省いた粋な「江戸好み」が演出されています。巨体の白象を描いたこの皿は、おめでたい宴の席で場の主役を張ったのでしょう。

自然の世界:陸、空、河、海の生き物

宮崎学

《カメラにいたずらするツキノワグマ》

2006年

IZU PHOTO MUSEUM

人の関心は、あらゆる世界に住む動物たちへと広がっていきます。私たちが動物に向けるまなざしは、どのように変わったでしょうか。

宮崎学は1970年代から、24時間作動する自動カメラを野外に設置して、動物の撮影を行っています。警戒心を持たずカメラの機械の目の前に立つ動物たちは、人間と対面するときには決して見せない崇高な姿をしています。しかし同時に、カメラマンのように振る舞うクマの姿には人間らしさを見出すこともできるでしょう。

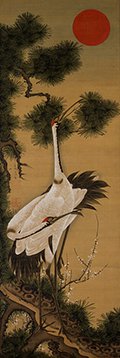

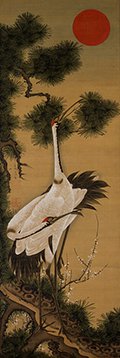

伊藤若冲 《旭日松鶴図》

宝暦5-6年(1755-56)頃

公益財団法人 摘水軒記念文化振興財団

花鳥画は吉祥の意味をもつものが多く、何かしらのおめでたい席に陳列されるのが常でした。この絵に描かれた旭日は元旦の朝日、鶴は長寿の象徴、そして松もまた常緑の「常盤木」として長寿の象徴です。

遊びの世界

《狂言面 猿》

江戸時代 18世紀

東京国立博物館

権威をひっくり返すパロディとしてユーモアたっぷりに描かれた動物たちや、芸能の世界で用いられた魅力的な動物の意匠を紹介します。

狂言役者は猿に始まり、狐に終わると言われ、しばしば『靱猿(うつぼざる)』の猿役を初舞台とします。『靱猿』は、芸をする猿の無垢な姿に大名が心を動かすという筋で、子役にふさわしいのです。大勢の猿が登場する『猿聟(さるむこ)』といった曲もあり、猿の仮面は数多く残っています。

図録

編集:ロバート・T・シンガー、河合正朝

出版社:Princeton University Press, Princeton and Oxford

刊行:2019年5月

頁数:323ページ

言語:英語

サイズ:9×12インチ

ISBN:978-0-691-19116-4(ハードカバー)/

978-0-89468-413-5(ソフトカバー)

価格:65.00米ドル(ハードカバー)/39.95米ドル(ソフトカバー)

[お問い合わせ]

国際交流基金(ジャパンファウンデーション)

文化事業部 美術チーム

担当:岡部、鈴木、末吉、松本

電話:03-5369-6061 ファックス:03-5369-6038