米国若手日本語教員(J-LEAP) 11期生 総合報告書

J-LEAPから繋がる未来と広がる世界

ロックポート・タウンシップ・ハイ・スクール

小野田 英明

大都市シカゴの郊外にある伝統あふれる公立高校と日本語プログラム

私が派遣されていたLockport Township High School(以下、ロックポート高校)は学生数が約4,000人、教職員数が約500人というイリノイ州の中でもかなり大きな公立高校です。シカゴ市内から車で30分ほどの閑静な住宅地にあります。1910年に創立され、学校の伝統と歴史が地域に根付いています。日本語プログラムはリードティーチャー(以下、LT)が20年以上前にたった1人で創設し、レベルや履修学生数を増やし続け、現在は毎年約160人の学生が日本語を学んでいます。レベルは日本語Ⅰ~ⅢとAdvanced Program(以下、AP)に分かれており、日本語ⅢとAPは合同クラスを設けています。派遣校には日本にルーツを持つ学生が少なく、また日本人コミュニティーも学区周辺にはありません。そんな環境の中、派遣されていた2年間はロックポート高校の学生をはじめ教職員、保護者や地域の方々に日本語プログラムを通して、日本語教育や日本文化について知ってもらうことが私にとって大きなミッションでした。私のLTは日本語教師としてはもちろん、アメリカの1人の教師として知識と経験がとても豊富な方です。常に「Student first(学生第一)」の考えで、学生たちがより日本を身近に感じられるように、日々の授業だけでなく、オンラインや文通を通じて日本人の学生と日本語で交流する機会を積極的に設けています。2024年には日本の高校と姉妹校提携を結び、短期交換プログラムを実現するなど、学生たちが学校で楽しく異文化理解を深められるように努力を惜しみません。そんなLTのそばでアシスタントティーチャー(以下、AT)としてロックポート高校の日本語プログラムを一緒にサポートできた経験は、今後の日本語教師人生において大きな糧となりました。

「私だからできること」を常に模索し、行動し続けた2年間

1. 日々の授業とカリキュラムのアップデート

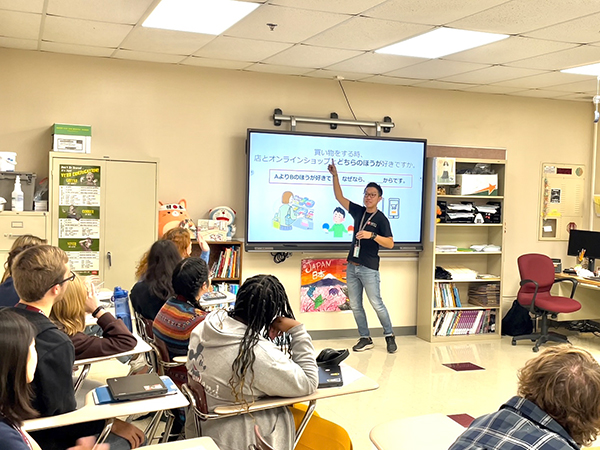

私のLTはロックポート高校で20年以上かけて日本語プログラムのカリキュラムを1人で作り上げてきました。LTから日本語プログラムの方針として、日本で「実践的に使える」日本語の習得と「リアルな」日本理解を大切にしていることを派遣当初に知りました。そこで、LTの意見を汲み取りながら、2人で協力して学生が興味を持つことと今の時代に合っていることを軸に、2年間かけてカリキュラムの改訂に取り組みました。

2. 学内外でのプレゼンテーションやスピーチ

学内では日本語クラスだけでなく、日本語を履修していない学生に向けてプレゼンテーションやスピーチをする機会も頂きました。例えば、世界言語学科主催で行われた全米優等生協会の式典では、「外国語学習を学ぶ意義」をテーマに自身の国際経験と言語教育理念を交えながら、言語を学ぶ学生とその保護者に向けてスピーチを行いました。また、学外では近隣中学校の先生から依頼を受け、日本語や日本文化について中学生にプレゼンテーションを行うなど、学内外において日本語教育と日本理解の促進を図ることができました。

3. イベントの企画運営や引率、短期交換プログラムの立ち上げサポート

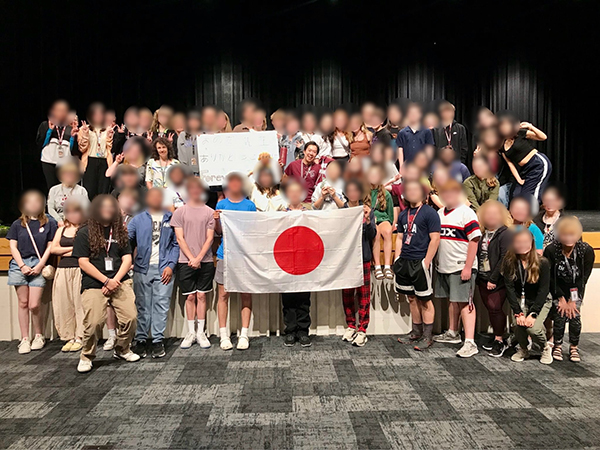

学内では日本語を履修する学生に対して、授業以外でも日本文化を身近に感じられるようなイベントの企画運営や学外への引率を行いました。例えば、日本語のレシピだけで日本の料理作りにチャレンジするクッキングイベントや郊外の日系のマーケットへ遠足に行くなど、アメリカの日常でもできるだけ生の日本語や日本文化に触れられるようなイベントを行いました。また、2年目にあたる2024年からは日本の高校との短期交換プログラムが始動し、31名の日本の高校生を初めてロックポートに迎え入れました。ウェルカムセレモニーでは教育長の同時通訳を任せてもらったり、コミュニティー向けの日本文化イベントで特技の剣道を披露したりすることができました。また、日本語の授業に日本の高校生にも参加してもらい、臨機応変にカリキュラムのアクティビティーを変更しながら日米両学生が積極的に異文化理解とコミュニケーションが取れるようにサポートしました。

密なコミュニケーションから得た「柔軟性」と先を見据える「発想力」

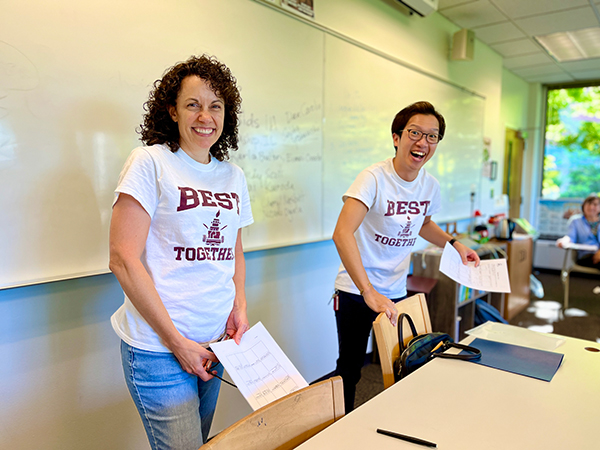

【柔軟性】私はJ-LEAPに参加する前、京都の大学付属機関の学校で約3年間日本語教師をしていました。その当時は高校や大学を卒業した学習者が対象で、もちろん授業は1人で行っていました。一方で、J-LEAPでは学習者は高校生で、授業はLTと協力しながら同じ教室でチームティーチングを行います。派遣が始まって1か月は日本の日本語教育とのやり方の違いに戸惑い、疑問を感じる日もありました。また、同じ教室で2人の教師が一緒に授業をするために、2人で授業の流れを把握し協力していかなければいけません。そこで、私は赴任当初から躊躇せず疑問が出るたびにLTに問いかけ、その場で疑問を解消することを心掛けました。また、授業準備では毎日必ず2人でカリキュラムを確認し、学生が混乱なく日本語学習が進められるように積極的にLTとコミュニケーションを図りました。その結果、何事にも臨機応変に対応できる「柔軟性」が培われ、授業中でも急なカリキュラム変更や学生の予想外な反応などにも冷静に判断し、対応できるようになりました。

【発想力】教師としての経験と知識が豊富な私のLTは、学生が楽しく言語を学べるアクティビティーを考えるのが得意です。さらに、「楽しさ」だけでなく、いつも学習の「目的」と「意味」が明確でした。学ぶ「楽しさ」の中に学習の「目的」と「意味」を必ず意識し、授業前に学生の反応を具体的に想像する。この力が言語教師には必要であることをLTから学びました。また、研修では「人を育てる日本語教育」について深く考え学び、これらを常に頭の隅に置きながら、日々の授業でチャレンジとエラーを何度も繰り返しました。任期を終えた今、日本語の授業が楽しいだけでなく、日本語学習を通して人として成長できるようなカリキュラムを考える「発想力」を身に付けることができました。2年間で培った「柔軟性」と「発想力」は、私の日本語教師としての幅を大きく広げ、大切な財産となりました。

今の自分を見つめ直し、2年後に繋げる「未来のATの皆さんへ」

2年間を終えた今、J-LEAPにチャレンジする際に大切だと感じるのは、まず「今の自分」の立ち位置を見直し、J-LEAPでの2年間を「未来の自分」にどう繋げるのかを具体的に想像することだと思います。日本語教師として今の自分に何が足りないのか、そして2年後にどのようにしてそれを得るのか。これらを参加する前に明確にしておけば、J-LEAPでの貴重な2年間でやるべきことが自ずと見えてきます。2年前、日本語教師として3年目を迎えた私にとって、J-LEAPへの応募はまさに「力試し」でした。過去に米国ボストンで教員経験があり、その後京都で日本語教授経験もあった2年前の私は自信と希望に満ち溢れていました。一方で、自身の教育理念や日本語の教え方が凝り固まり始めてきていたことに危機感を感じていました。これまでの経験と知識から培った教育力は米国でどこまで通用するのか、そして様々な人々と関わり合いながら「柔軟性」を高め、米国日本語教育の現場で「発想力」を伸ばしたい。こうしてJ-LEAPの2年が始まりました。2年を終え、自分が想像していた以上の成果と成長を実感し、日本語教師としてさらなる自信を得ることができました。これは、LTをはじめ国際交流基金やローラシアン協会の方々、トレーナーの先生方、派遣校の教職員や学生たち、ホストファミリー、同期などJ-LEAPで関わり、2年間を支えてくださったすべての人々のおかげです。こうした人々との密な繋がりとサポートのもとで、全力でチャレンジしながら成長できる環境はJ-LEAPの最大の魅力だと思います。

私は今後、東京のインターナショナルスクールで専任日本語教員として新たな道をスタートします。この学校には世界20か国から生徒が集まり、毎日日本語を学んでいます。J-LEAPで培った「柔軟性」と「発想力」、そして研修で学んだ「人を育てる日本語教育」を胸に、これからも子どもたちの異文化理解の促進と国際人の育成に貢献したいと考えています。ぜひ、これからJ-LEAPへの参加を考えている若手日本語教員の皆さんも、米国の日本語教育を通して自分を成長させながら世界の架け橋になってみませんか。