米国若手日本語教員(J-LEAP) 11期生 総合報告書

2年間の総括

イースタン・ハイ・スクール

音石 達朗

アシスタントティーチャーとしての業務と振り返り

私のアシスタントティーチャー(以下、AT)としての日々の業務は、授業プランと教材の作成、リードティーチャー(以下、LT)とのチームティーチング、生徒からの質問対応、宿題・試験の添削、放課後の教室の清掃などです。クラス活動以外ですと日本語クラブの顧問として、定期的に行われる日本の文化イベントの企画運営等を行いました。派遣校外の活動としてはACTFL(全米外国語教育協会)やKWLA(ケンタッキー州外国語協会)等の外国語教員のための有識者会議や、アメリカで日本語を学ぶ高校生のためのクイズ大会であるNational Japan BOWL、毎年ワシントンDCで開催される全米桜まつりなどの大規模日本文化イベントに参加し、同期や先輩後輩ATの派遣先や大学へのサイトビジットなど、幅広い視点でアメリカの日本語教育を肌で感じながら学びました。

私の住むケンタッキー州ルイビルは他の都市部の地域と比べて日本人が少ないため、日常生活において日本人と接する機会が滅多にありません。また私のLTもノンネイティブのアメリカ人でしたのでルイビル市唯一のネイティブ日本人ATとして、LTも学生たちも私の存在意義を高く評価してくれました。私の日本で過ごした経験や知識は、普段日本人との接点が少ない学生たちにとってはとても新鮮なようで、クラス活動の活性化に大いに役立ちました。情報発信するといつも大きな反応を示してくれるため、クラスでLTと学生たちと過ごす時間は毎日とても楽しかったです。J-LEAPの2年を通じてアメリカでさまざまな角度から日本語教育について学び、自身も成長しながら日本語教育発展の一端を担えた経験は私にとって大きな喜びであり、人生の財産になりました。

日本語クラブ

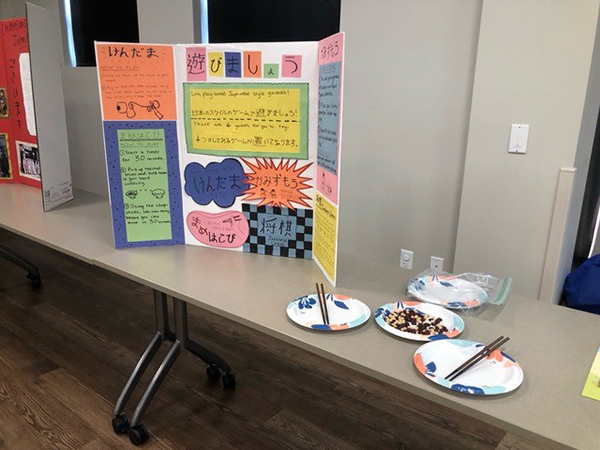

日本語学習や日本理解の促進のために日本語を学習している学生たちに、普段の授業の中で更に日本への理解・関心を持ってもらえるようなレッスンやアクティビティを提供することは大切ですが、また同時に日本語を学習したことがない学生や日本に関心のない学生たちに対しても日本語や日本文化の関心のきっかけを提供することも私の大きな使命でした。そこで新たに私とLTが始めたのが日本語クラブの活動です。もともとはアジア研究クラブという名前で活動していて、毎週月曜日の放課後に日本だけでなくアジアに関するさまざまニュースを取り上げて意見交換をしていました。しかし参加者が少なかったため2024年度(アメリカで2024年度というと、2024年9月からという印象を受けますが)より一気に内容をガラッと変えてジブリ映画鑑賞会や書道体験、料理教室、折り紙、カラオケ大会、ビデオゲーム大会、忘年会など、日本にまつわる多岐にわたるイベントを企画立案し、実行しました。日本語を学習している人もしていない人も、また学生先生問わず誰でも気軽に参加でき、入退室も自由にしました。最初の頃は5〜10人前後の小規模での活動でしたが、次第に口コミが広まり、徐々に参加者も増えていきました。日本語を学んでいる学生が学んでいない友達を誘い、その友達が更にまた別の友達を誘うという好循環ができ、料理やパーティイベントになると教室がいつも満室になりました。日本語クラブの活動を通じて日本に興味を持つようになったり、日本語で漫画を読みたいと言って自発的に日本語を学習するようになった学生たちもおり、今やこの活動はJ-LEAPの事業目標である日本語学習と日本理解の基盤維持・強化を支える上で必要不可欠なものとなりました。私自身もこの活動を通じて日本の魅力を再認識し、学び直す良い機会となり、大変有意義だったと感じています。

人を育てる日本語教育

「人を育てる日本語教育」このスローガンは2年目の夏のフォローアップ研修で同期のATと共に日本語教育の目的について考え、導き出した答えです。研修の中で日本語教育は学習者の人格形成に大きな影響を与え、教え方次第では人間が本来持つ優しさや思いやりの心などの良い内面を引き出すことができるということを私の尊敬する先生から教えていただきました。この「人を育てる日本語教育」という大きなミッション達成を目指し、私とLTが協力して「戦争と平和」という新しいユニットを作成しました。学生たちと広島の原爆について学び、その後千羽鶴と被爆者に宛てた手紙を作成してケンタッキー日米協会(JASK)を通じて広島の平和記念公園に寄贈するというものです。非常にセンシティブなテーマであり、私やLT、学生たちにとっても普段の日本語授業とは全く異なる新しいチャレンジでした。初めは不安もありましたが、結果的には学生たちの良い人格を引き出すことに成功しました。被爆者の証言ビデオを見て涙を流す学生や、普段は注意が散漫な学生が真剣に平和について考えながら手紙を書いている姿に強く胸を打たれました。これまで私は「正しく」日本語が使えるようになること、つまり学習者日本語の運用能力を伸ばしてあげることが日本語教師の最も重要な役割だと考えていました。ですがこの経験を通じて、日本語教育の中で日本語の「正しさ」だけでなく、人間の「優しさ」を追求することも私の新しい指針になりました。

想定外を想定しておく

文化の異なる国で生活する上で「想定外を想定しておく」ことは大切な心構えだと思っています。

J-LEAPのアシスタントとしての業務は前述した通り、教室内外で多岐に渡ります。そのため私自身、日々の業務や日常生活の中で文化の違いや人間関係、仕事の理想と現実のギャップなどで悩み、戸惑うこともありました。例えば私は前職では既存の市販テキストを用いて文法積み上げ型のシラバスで日本語を教えていたのですが、私の派遣先では自作のオリジナル教材を用いてほとんど英語で授業が展開されていたため、過去の経験や知識が全く通用せず最初の頃はうまく対応できませんでした。しかし私はそういった事態を受け入れる覚悟を常に事前に持つようにしていたので心に余裕が生まれ、ネガティブな感情を長く引きずったり深刻に悩みすぎたりせずに済みました。LTと密にコミュニケーションを取りながら互いの強みを活かせるようなチームティーチングができるよう挑戦を続けた結果、次第に事態は好転し、クラス内でも自分の役割を徐々に見出せるようになりました。J-LEAPの応募を検討されている方や異国への派遣を予定している日本語教員の方には想定外の事態を恐れて挑戦することを躊躇うのではなく、失敗を受け入れる覚悟とある程度の柔軟性、楽観的な考えを持ってたくさんのことに果敢に挑戦してもらいたいです。私の派遣終了後のキャリアですが、類似プログラムの日本語指導助手としてまた海外で引き続き日本語教育事業に携わっていく予定です。J-LEAPで得た知見や経験を新しい環境で還元し、日本語教育の発展に尽力したいと思っています。