米国若手日本語教員(J-LEAP) 12期生 総合報告書

一日一歩 2年間の旅を終えて

パーマー・ハイ・スクール

木本 莉央

教室で見つけた自分らしさ

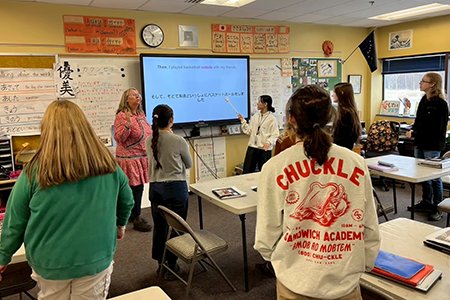

教室がうまくまわっている、と感じることが2年目になって増えました。

2年目で特に意識していたことは、「生徒をよくみる」ということです。趣味や好きな食べ物、得意なことと苦手なこと、そして性格など。おしゃべりが好きな子、静かだけど観察力の鋭い子、発表は苦手でも友だちのサポートには全力な子。一人ひとりの個性を丁寧に見つめることで、その子に合った声のかけ方やサポートができるようになったと思います。昼休み中の生徒の会話を意識するようになり、小さな変化を拾うことも増えました。そして生徒が初めて心の扉を開く瞬間を、私はいつも見逃さないように意識していました。「この先生はちゃんと自分を見てくれている」と感じてもらえたことが、アシスタントティーチャー(以下、AT)としての成長を実感できたひとつの証だと思います。

私のリードティーチャー(以下、LT)は、とにかくエネルギッシュでエンタメ全開。その隣に立つ私は、どちらかというと静かで観察型。でも、それでいいのだと思えるようになったことも、大きな変化でした。盛り上げ役じゃなくても、生徒の表情を見て、安心できる空間をつくることはできる。自分らしく教室に立てるようになったことが、結果的に私の教える力を引き出してくれたと思っています。生徒との信頼関係の大切さを強く実感した2年間でした。

10年後もきっと思い出す、みんなの宝物

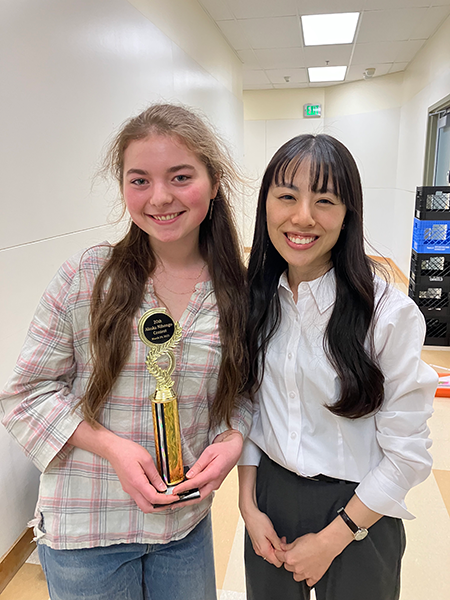

この2年間のハイライトともいえる活動に、日本語コンテストで発表した「桃太郎」のスキットがあります。日本語2の生徒全員で取り組んだこの発表には、多くの思いが詰まっています。最初は参加することを恥ずかしがる生徒もいましたが、ATとして、みんなでひとつの思い出を作りたい、一つのことに一生懸命になれる時間を作りたいという気持ちがあったので、「みんなで頑張ろう!10年後に思い出したとき、きっと最高の思い出になるから」と声をかけました。すると「やろう!」と前向きな気持ちを見せてくれる生徒が一人現れ、その思いがクラス全員に広がり、自然と一つのチームになっていきました。

気づけば一人ひとりが自分の役に向き合っていて、普段は静かな子がセリフを堂々と話す姿や、長いセリフを懸命に覚える姿に、思わず胸が熱くなりました。生徒たちが一つの目標に向かって真剣に頑張る時間を持てたこと、そしてその機会を一緒に作れたことが、とても嬉しかったです。結果は見事2位!生徒たちと一緒に喜びを分かちあうことができました。

結果ももちろん誇らしいことでしたが、それ以上に嬉しかったのは、生徒たちが「楽しかった」「やってよかった」と言ってくれたこと、そして最後に「ありがとう」と伝えてくれたことです。この経験は、きっと私の中でも最高の思い出として、ずっと心に残り続けると思います。

教室から広がるパーマーのアイデンティティ

パーマー市は1980年より北海道佐呂間町と姉妹都市提携を結んでおり、それ以来、両市から互いに代表団が訪問し合い、地域交流を深めています。佐呂間高校の生徒と会える日をみんなはワクワクして待ち、遂に迎えた教室で、習ったばかりの日本語を使って交流しようとする生徒たちの姿は、思わず微笑んでしまうほど愛おしいです。こういった背景もあって、パーマー高校の日本語プログラムは、学校における外国語科目の一つというよりも、まちのアイデンティティの一部として存在していると日頃から感じていました。

そのことをさらに強く実感したのは、日本語プログラムの存続が危ぶまれた2年目の秋のことです。学習者の減少や後任の教師が不在であることを理由に、来年以降日本語クラスを開講しないという話が持ち上がりました。すると在校生や保護者、卒業生から抗議の手紙が次々と届きました。手紙には、「人生を変えてくれた授業を無くさないで」「学校に通う意味を見つけられた」などと日本語クラスへの愛と感謝が綴られており、その声がプログラムの存続を守りました。

この出来事から日本語が教室の外に根を張り、地域に根ざした価値ある存在として受け止められていることを実感しました。1980年から紡がれてきた日本語プログラムの歴史の中で、私が携わった2年間はごく一部にすぎませんが、その時間の中で、日本語が地域に根づいていく歩みに関われたことを、心から誇りに思います。また、生徒と楽しく日本語を学んだ日々が、地域にとっての新たな価値となっていくことを心から願っています。

2年間のAT生活を楽しむ小さなヒント

「計画通りに失敗しないように」と慎重になっていた1年目に比べて、2年目は広く全体が見えるようになったと思います。「今日伝えたい事は?」「この活動は何に繋がっている?」「このユニットのゴールは?」目的を意識して動けるようになったことが、自分にとっての一番の変化でした。ただ活動を並べるのではなく、「なぜ今これをやるのか?」と立ち止まるクセがついたのは、大きな成長だと思っています。ゴールから逆算して計画を立てる力は教育の現場に限らず、どんな仕事にも共通して必要な力だと思うので、自分の強みとして今後も磨いていきたいと思います

今後派遣される皆さんには、自分のLTからしか学べない経験や気づきを大切にしてほしいと思います。

日々の生活や授業がすべて計画通りに進むことはほとんどありません。しかしそこから得られる貴重な経験や出会いは、J-LEAPだからこそ得られる宝物だと思います。また、「できなかったこと」ではなくて、「できたこと」や「踏み出せた一歩」を見つめてほしいと思います。挑戦の中で積み重ねた小さな成功や努力は、必ず自分の自信につながります。そう信じて、変化を楽しみながらしなやかに進み続けてほしいと思います。