米国若手日本語教員(J-LEAP) 12期生 年次報告書

アラスカでの1年間の成果

パーマー・ハイ・スクール

木本 莉央

ラストフロンティアに広がる日本語教育

ラストフロンティアの愛称で親しまれるアラスカ州は、カナダの西に隣接するアメリカ合衆国最北端の州です。総面積170万平方キロメートルを超える広大な土地には8つの国立公園や氷河や森林、フィヨルドなどの雄大な自然が広がっています。その一方で、人口はわずか約73万人と合衆国内で最も人口密度が低い州で、人口の約64%を白人が、約16%を先住民族が占めています。約6-7%を占めるアジア系の中でも日本人が占める割合はわずか0.1%です。しかしながら、アラスカ州の8都市が日本に姉妹都市を持っており、その影響もあって日本や日本文化に親しみを持つ人が多い印象です。私の派遣校があるパーマー市もその一つで、中学生と高校生の代表団による相互訪問が毎年行われており、地域交流の一環として日本や日本語が浸透しているように感じます。

また、主要都市アンカレッジが所属する学区では、幼稚園から高校卒業までの13年間の日本語イマ―ジョンプログラム(目標言語のみを用いた教育プログラム)が行われており、昨年は20人が同プログラムを修了しました。同学区では3つの高校で日本語を学ぶことができ、州内では最も日本語教育が盛んだといえます。

さらに、毎年ASAA(Alaska School Activities Association)が主催する外国語の朗読コンテストには日本語での参加が可能です。昨年は私の派遣校であるパーマー高校からも17人の学生が参加し、2名の学生が優勝を収めました。また今年3月には第19回アラスカ日本語コンテストも開催され、同校からは14名の学生が歌や詩などのカテゴリーで参加しました。授業で習った日本語を学校以外の場で発表する機会があることが学生のモチベーションにつながっていると思います。

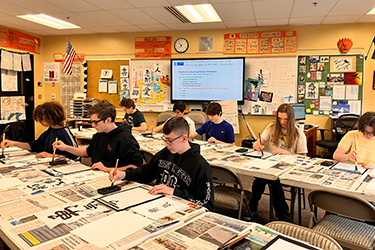

自然と笑顔が溢れるパーマー高校

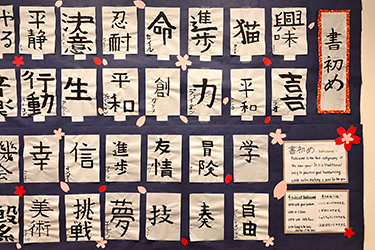

アンカレッジ国際空港から北へ車で約1時間、「The Valley」の愛称で親しまれるそのエリアに私の派遣校、パーマー高校があります。チュガッチ山脈、タルキートナ山脈に囲まれ、また氷河の源流であるマタヌスカ川やクニック川が流れる自然豊かなエリアです。パーマー高校は約660名の学生と約45名のスタッフが在籍する公立高校で、学区内では唯一日本語を学ぶことができる高校です。またアラスカ州にある2校のIB(国際バカロレア機構が提供する国際的な教育プログラム)認定校のうちの1校で、2019年からIB科目としての日本語が始まりました。今年は日本語1、2、IBの3つのレベルを教えており、現在66 人の学生が日本語を履修しています。どのレベルでも教科書は使用せず、学生の興味関心やイベントに合わせて柔軟な授業を展開しています。教書を使用しないことに最初は戸惑いましたが、今ではその柔軟性とオリジナリティが教室活動を魅力的にしていると感じます。アシスタントティーチャー(以下、AT)として、授業で使用するスライド作りをはじめ、授業内外での学生へのサポート、掲示物の作成など、今必要なことは何か、自分にできることは何かの答えを率先して行動にうつすよう心がけています。

「Individual growth」、これはリードティーチャー(以下、LT)が大切にしているビリーフで、私自身も成績や結果ではなく個々の成長を大事にしたいと思っています。そんなLTのおかげか教室はいつも笑顔と活気で溢れていて、素直でのびのびとした学生と楽しくも刺激的な毎日を過ごしています。

イマージョンキャンプで得た大きな気づき

夏休みにミネソタ州Concordia Language Villagesのプログラムである日本語イマージョンキャンプ(目標言語のみを用いて生活するキャンプ)に2週間、先生として参加しました。「森の池」と呼ばれる日本語Villageに7歳から17歳の約80名の子どもたちがアメリカ中から集まりました。このキャンプの面白くも難しいところは、緊急事態を除いて英語は使えないことと、インターネットを一切使うことができないということです。今では当たり前のインターネットが使えないということは大きなチャレンジでしたが、コミュニケーションにおけるジェスチャーや声のトーン、小道具などの重要性を再確認することができました。 業務としては毎日2時間、2 コマのクラブ活動を担当しました。このクラブ活動のコンセプトは、授業では学べない文化的な側面を補完することだったので、伝えたい日本文化×キャンプという環境を考慮して、折り紙や墨絵、押し花を使ったしおり作りなどのアクテビティを行いました。子どもっぽすぎるかなと思ったしおり作りは、みな夢中になって草花を探していたり、簡単すぎるかなと思った折り紙は想像以上に難しくて先に進まなかったりと、自分のものさしを見つめ直すきっかけになりました。

また、キャンプという非日常的な環境の中で、先生である以前に一人の大人としてどうあるべきか考えるきっかけにもなりました。言葉による十分なコミュニケーションがとれない中で信頼関係を築くにはどうすべきか、教育の本質的な部分に触れることができたと感じています。

1年間の学びを成長に変えて

この1年はとにかくあっというまで、日々の業務や生活に慣れたころには季節は既に冬を迎えていました。一日太陽を見ない暗い冬が続くと、日本から遠く離れた場所にいることを実感します。ATとしての毎日は全てが新鮮で面白く楽しい一方、挑戦と困難の連続でもありました。自分の力不足に落ち込み、自分がここにいる意味を見出せなくなる時もありましたが、どんな時も前向きで明るいLTと一緒にいると、挑戦してみようという気持ちが芽生え、失敗も前向きに捉えられるようになりました。

1年前、アメリカに赴任してすぐに迎えた着後研修で先輩が、日本語教育のゴールは“人を育てること”だと話していたことを覚えています。1年前の私にはよく分かりませんでしたが、1年が経った今、その意味が少し分かった気がします。私が日本語教育を通して学生に期待することは、“いい人間になること”です。努力をすること、困難があっても諦めずに頑張ること、失敗してももう一度挑戦すること。大人になった今では当たり前だと思えることも16歳の自分を想像すると実は難しいことかもしれません。一人の人間として大切なスキルを、日本語教育を通して教えられたらと思います。2年目は「日本語教育を通して人を育てる」をビックピクチャーに描き、そのために一人の先生として、大人として何ができるかを考えながら学生とともに成長していきたいと思います。