米国若手日本語教員(J-LEAP) 12期生 総合報告書

2年間の活動を終えて

ジョン・エフ・ケネディ・ハイ・スクール

小林 詩織

環境の異なる2校での活動を通して

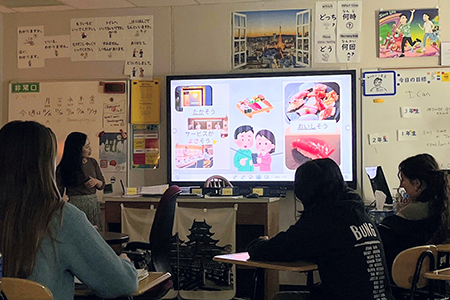

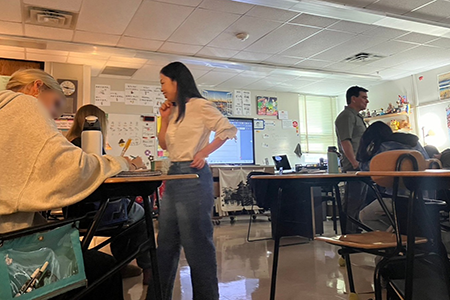

2年目が始まるタイミングで派遣先が変更になり、J-LEAP2年目もまずは学生たちを知り、新しい環境や授業スタイルに慣れるところからスタートしました。生徒の雰囲気やバックグラウンド、リードティーチャー(以下、LT)の授業スタイルやクラスマネジメントなど、すべてが大きく異なる環境での活動となりましたが、2年目も変わらず「一人ひとりの生徒と向き合い、より興味の持てる授業を目指すこと」、「日々の学習に文化交流を取り入れること」を心がけていました。LTとは異なる立場、目線から生徒と日々向き合い、どうすれば生徒がより日本語学習に興味をもち、楽しんで学ぶことができるかを意識して、新たな教材の作成や活動の実施を行いました。また、ちょっとしたジェスチャーや言葉の違いから祝日や教育制度に至るまで、日々の授業の中で日本文化を紹介していくことで、日米のさまざまな文化の違いに気づき、生徒が今まで持っていた常識を見つめ直し視野を広げるきっかけを与えることができたと感じています。 派遣前にも日本語教師として働いていましたが、勤務していた語学学校では第一に日本語の習得や日本語力の向上が目的とされていました。しかしアメリカの高校では、生徒たちが日本語や日本文化を学ぶ過程で、視野を広げ、柔軟な考え方を身につけ、自国の文化を見つめ直し、さまざまな面で成長することを促すことが大きな目的になっていると感じました。生徒に合わせた教育とは何かを考え、生徒と向き合いながら日々の授業に取り組む2年間となりました。

実際に「体験」することの大切さ

2年でいろいろな文化活動を行いましたが、特にインパクトを感じたのは茶道のプレゼンテーションです。アメリカ国内の抹茶ブームに伴い、茶道に興味を持つ人が増えている一方で、実際に茶道を行っている様子を見る機会はなかなかないようで、派遣校以外の学校や地域のイベントなどで何度も発表をする機会がありました。和服を着て、実際の道具を用いて目の前でお茶を点てることによって、言葉ではなく体験を通して日本文化の美しさを伝えられる貴重な機会となりました。

また、1年目を終えた夏休みにはミネソタ州で開催されている日本語イマージョンキャンプ「森の池」に参加しました。「森の池」は目標言語のみを使用した活動を通して自然に言語習得することを目指すイマージョンという教育方法を用い、子どもたちが共同生活をしながら日本語と日本文化を学ぶサマーキャンプです。私はボランティアスタッフとして主に文化活動を担当し、茶道やお箸、日本手話といった子どもたちが実際に手を動かしながら楽しんで日本語、日本文化に触れられるような活動を実施しました。教室で行う日本語教育とは異なる、日本語で生活する中で日本語でのコミュニケーション方法を発見していくというイマージョン教育を体験したことは、派遣校での活動を見直す良いきっかけとなりました。

日本語教育、日本文化を広げる土壌づくり

1年目、2年目の派遣校のいずれも、生活の中で日本語に触れる機会がほとんどなく、日本という国を身近に感じることが難しい地域だったため、日本で生まれ育った日本人である私が教室にいること、学生とコミュニケーションをとること自体が、派遣前に想像していた以上に大きなインパクトを与えていると感じました。授業中に私が書いた漢字のメモをファイルにいれて保管している学生、私のちょっとしたジェスチャーに興味を持つ学生、アメリカの定番のお菓子を持って来ては日本人である私がどう感じるか食べてみてほしいという学生など、日々の小さなやりとりの中で自分の存在の持つ意味を感じることができました。日本で生まれ育った日本人である私が教室にいるということが、学生の視野を広げ、日本に対する理解を深めるうえで大きな役割を果たしていると感じました。

2年間の活動を通して、日本語教育が発展していくための土壌作り、小さな種まきとしての文化の伝承活動が、日本語を教える以外の部分におけるJ-LEAP活動の中心になっていたと感じます。大きな変化や目に見えるインパクトは残せなかったかもしれませんが、小さな出来事や活動の積み重ねが関わってきた方々に対して将来大きなインパクトを与える可能性を感じる2年間でした。

日本語教師として、人として成長できる2年間

この2年間の活動を通して、多くの場面で「常に柔軟であること」、「学ぶ姿勢を忘れないこと」、「どんなことにも前向きに取り組むこと」の大切さを感じました。アメリカの高校での日本語教育という全く新しい環境での活動に挑戦する中で、疑問や不安を感じる瞬間もありましたが、自分の考えに固執せず柔軟に前向きにまずは行動してみようという姿勢で活動を続けていくことで、多くの学びが得られるのだと実感しました。2年というのは過ぎてしまえば決して長い時間ではないので、せっかくのチャンスを存分に活かし、多くのことを学ぶ姿勢を持って活動することがとても大切だと思います。

過去に日本語教育経験があったことで、はじめは自分自身の先入観や経験などに引っ張られてしまった部分もありましたが、そんな自分と向き合い、生徒と向き合い、日々の授業と向き合うことで日本語教師として大きく成長できたと感じています。日本語を通して、より良い人間になる・育てることを目指すアメリカの日本語教育の経験を活かし、今後も日本語教育に携わっていきたいと考えています。