米国若手日本語教員(J-LEAP) 12期生 総合報告書

2年間を振り返って

イーストビュー・ハイ・スクール

林 賢之介

2年目は一人の教師として

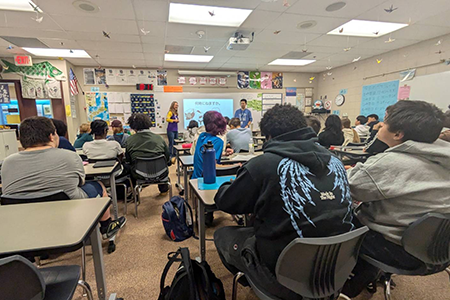

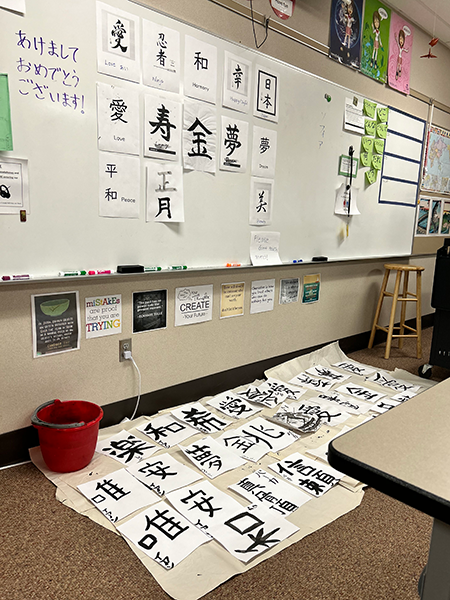

日常業務やアメリカでの生活に慣れてきた2年目は、1年目に比べると、非常に充実した日々を過ごすことができました。なかでも大きな変化は、授業をリードする機会が増えたことです。1日に6クラス日本語のクラスがあり、リードティーチャー(以下、LT)と3クラスずつ分けて教えました。どちらかが教えている間、もう一人は、自分が担当するクラスのスライドや次のクラスで使う教材の作成、採点などを行い、効率よく仕事を行うことができたと感じます。また、ロールプレイや授業の導入の場面や、学生の個別サポートが必要な場合には、LTと二人で円滑に授業を進めることができたと感じます。そして1年目には任されていなかったテストの作成も、2年目には担当することがありました。テストのための練習も作成しました。またLTを通して行っていた学生との業務連絡も、2年目には学生と直接やり取りをし、再テストの日程や宿題の締め切りなどを話し合うことができました。教材作成は1年目から行っていましたが、2年目には同期のアシスタントティーチャー(以下、AT)と協力して、音声教材を作成したり、新しいユニットを作ったりすることができました。

これらすべてを振り返ると、2年目はただのアシスタント教師としてではなく、一人の教師として学生の前に立つことができたと強く感じています。

普段のクラス活動を多くの人へ

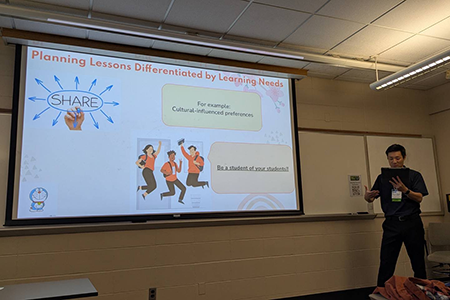

ミネソタ州には、MCTLC(Minnesota Council on the Teaching of Languages and Cultures)という州内の言語教師が集まる学会があります。この学会では、普段クラスで実践している活動や授業づくり、教材づくりで使用しているツールなどを紹介し、新しいストラテジーを学びながら、言語教師間のつながりを強めることを目的としています。MCTLCは年に1回行われており、1年目はオーディエンスとして参加しました。2年目には、ただのオーディエンスではなく、発表者として学会に参加することができました。普段LTと共にクラスで実践していた「すべての学生が自分のゴールを達成するための授業づくり」について発表しました。発表の中では、ディスカッションの時間がありました。言語教師のさまざまな意見を聞くことができ、とても貴重な経験ができました。日本語を広めることに直接関係する活動ではありませんでしたが、地域の言語教師(小学校から大学まで)と意見を交わし、言語教育の学会に貢献できたことは素晴らしい経験でした。

派遣校からコミュニティへ

1つ目は、派遣先校に関することです。LTにはよく、私が派遣されて以来、学生の日本語クラス定着率がとても高いと言われました。もちろん教師の人数が多ければ、学生へのサポートが手厚くなり、「日本語がわからないから日本語のクラスを取らない」という学生が少なくなるのは当然のことです。しかしそれだけではなく、私は学生との関係性を大切にしていました。授業前から学生が教室を出ていくまで、学生全員と言葉を交わすことを心がけていました。ある程度関係性ができると、授業中にも積極的に発言してくれる学生や、質問をする学生が増えたように感じました。そうすることで学生のモチベーションが高くなり、学生の定着率向上につながったと考えます。

2つ目は、「森の池」に参加したことです。「森の池」は、ミネソタ州で行われている日本語だけを使って生活する言語キャンプのことです。キャンプには多くの参加者がおり、小学生から高校生までイマージョンキャンプを体験していました。私はクラブ活動の担当をし、1週間を通してギターでジブリの曲を弾く活動を行いました。ポップカルチャーが好きな子どもも多く、日本語とギターを使って日本の文化を学べたことは、子どもにとって忘れられない経験になったと思います。また日本語だけしか使えない環境で、1週間という長い時間を過ごせたことは、子どもたちにとって自信になると感じました。

あなたの影響力は無限大!

日本語のATとして中学や高校に派遣される本プログラムでは、「人間を育てる」ことが仕事です。思春期の学生と関わる機会が非常に多く、基本的なマナーや生活習慣についての指導も求められます。この事実を事前に知っておくことは、学生との関係を築くうえで大切な準備になると思います。このプログラムの成功の鍵は、人間関係にあると感じています。LTをはじめ、学生、同僚などすべての人と良好な関係を築いていくことが非常に重要です。 日本語を教えるという観点では、学生が楽しめる活動を行わなければ、学習意欲を引き出すことはできません。学会や勉強会に参加して新しい知識を身につけ、自分のクラスで実践してみることが、より良い授業づくりにつながるはずです。一人でも多くの学生が日本語を通して新たな価値観に出会えることを願っています。

私が派遣されたミネソタ州のように、日本人コミュニティが少ない環境では、日本人が教室や地域にいるだけで周囲に大きなインパクトを与えます。成果を残すことももちろん重要ですが、自信を持って日々の活動に取り組むことで、必ず周囲に良い影響を与えられるはずです。 同じ日本語教育に携わる者として、共に頑張っていきましょう。