米国若手日本語教員(J-LEAP)13期生 年次報告書 「ハワイの生活と仕事の一年を振り返って」

ワイパフ・ハイ・スクール

後藤 千絢

Aloha!ハワイの日本語教育って?

アメリカ50番目の州ハワイの総面積は、約16,634km2(東京都の約7.6倍)で人口は約143万人。ハワイは主要な8つの島と132の小さな島があり、私はハワイ観光の中心地であるオアフ島に派遣されています。ハワイの文化は興味深く、フラなどネイティブハワイアンの古代から伝わる文化、アメリカ本土の文化、アジアからの移民によってもたらされた文化など、たくさんの人種や文化が混ざり合っています。ハワイ州は、アメリカの中でも日本語教育が盛んで、日本語を選択科目として開講している小中高校があります。ほかにも、日本語補習校があり、土曜日に教科を日本語で学ぶ授業が行われています。ハワイは観光地として日本人から人気で、また、歴史的なつながりからも、学習環境としてとても恵まれていると言えます。日本の学校と姉妹校の関係を持っている学校も多く、一日の学校訪問やペンパルで交流をしている学校が多い印象です。日本語学習目的として、日本のポップカルチャーや漫画、アニメの人気から日本語を勉強することが多いですが、ハワイという土地柄、ヘリテージ(文化的背景)を持つ生徒も多く、家族と会話をしたい、自分のルーツを知りたいという動機で日本語を勉強する生徒もいます。ハワイは日本との歴史的・文化的なつながりが非常に深いため、日本語教育への関心は高く、さまざまな形で学習の機会が提供されていると思います。

コミュニケーションが鍵!よりリアルな日本語を!

派遣先のワイパフ高校は、オアフ島の中西部に位置していて真珠湾が近いです。もともとワイパフエリアは、サトウキビ農園が広がり、移民してきた家族が多く住んでおり、その中でもフィリピン系の生徒が約60パーセントを占めています。オアフ島の中では2番目に規模が大きい学校で、約2,600人の生徒と約200人の教師、スタッフが在籍している公立高校です。24-25年度は3人の日本語教師に加えて、大学院の教育実習生と私を含め、5人の先生が日本語を教えました。クラスはレベル1から4、AP(大学の単位も取得可能な上級レベルのクラス)があります。日本語を学ぶ生徒は約300人ですが、年々減少傾向にあります。使用する教材はオリジナルのもので、生教材を使用することが多いです。教科書を使って授業をすることはありません。

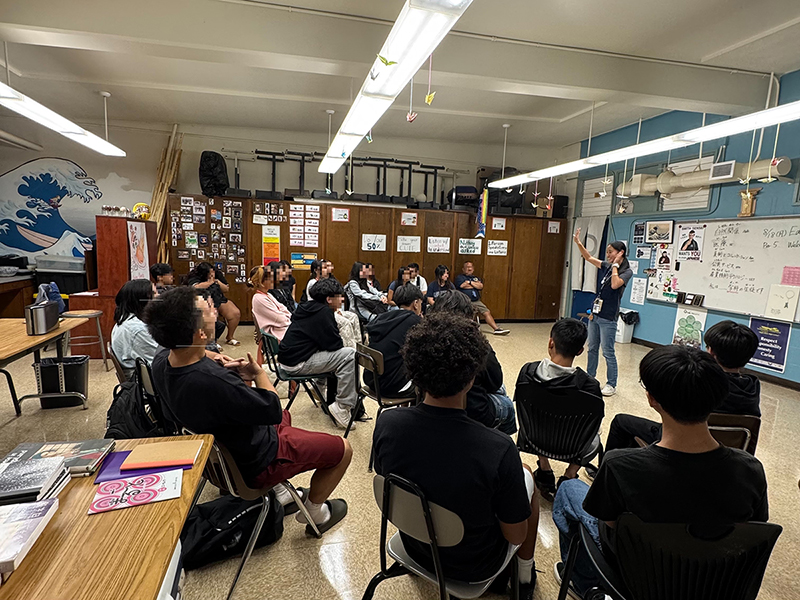

リードティーチャー (以下、LT) の教室に入ってまず驚いたのが、教室に机がないことです!従来のように机を前に椅子に座っておとなしく話を聞き、文法を勉強するスタイルとは全く異なります。ここではコミュニケーションを重視した授業が行われており、このスタイルは日本語の授業だけでなく、ほかの言語の授業にも共通しています。さらに、日本語クラスは教室を超えた活動を特に重要視しています。ワイパフ高校は広島に姉妹校を持ち、また北海道とも交流事業を行っており、毎年2回の訪問と受け入れを行っています。24~25年度には、日本から修学旅行でワイパフ高校を訪れた高校と大学は合計10校を超えました。このように、生徒たちはリアルな日本を知り、同じ年代の日本人と交流する機会に恵まれています。生徒を第一に考えたプログラムを提供しているのがワイパフ高校日本語クラスの特徴です。私はそこで、アシスタントティーチャー (以下、AT)として、会話の活動をリードしたり、授業で使用できる日本人が実際に読んでいる新聞記事やサイトなどを探してリーディング教材を作成したり、文化の紹介を行ったりしています。

人と人とのつながりを感じられた活動

日本語クラス以外の活動で印象に残ったことは2つあります。 1つ目は、ワールドランゲージの先生が集まるワークショップと日本語教師会の勉強会に参加したことです。これまで、LTと一緒にたくさんのミーティングに参加させていただきました。そこで学んだことや出会った先生方は非常に多く、そのつながりをきっかけに学校訪問もさせていただきました。ハワイだけで7校(小:1校、中:1校、高:5校)訪問しました。特にハワイ島の高校では、プレゼンテーションの様子を見学し、ATのように授業にも参加させてもらったことが印象に残っています。

2つ目はTanoshii Hawai’i Keiki Summer Campに参加したことです。夏休みに5日間、ハワイ文化センター主催のケイキ(ハワイ語で子ども)サマーキャンプにてボランティアをしました。日本やハワイローカルの文化を学ぶことを目的としており、7歳から13歳の子どもたち、合計60人が参加しました。私は、11~13歳の子どもたち9人を担当しました。文化体験としては、毎朝のラジオ体操、書道、手巻き寿司、盆踊り、太鼓、スポーツデー、魚拓、しぼり染め、おりがみ、流しそうめん、漫画キャラクターの書き方、空手、お餅作り、華道、座禅があり、さらにボタニカルガーデンへフィールドトリップも行われました。最終日には、毎日練習した盆踊りと太鼓を家族の前で発表する機会があり、これまでに作成した書道、華道などの作品も展示しました。毎日たくさんの日本文化体験を地域の人たちや大学生が教えてくれて、異なる年齢や学校の子どもたちと過ごした時間はとても貴重でした。ハワイに根付く日本文化を子どもたちと一緒に学ぶ機会を得て、自分にとっても勉強になる体験でした。

あなたのバックグラウンドは?そして2年目に向けて・・・

これまでに観光や留学でアメリカを訪れることはありましたが、実際に住んでみて、ハワイは独自の文化や習慣があり、アメリカ本土とは異なると思いました。特に人間関係やバックグラウンドにおいてその違いを感じました。小さな島であるハワイは、人とのつながりが強いと感じます。ローカルの人たちに初めて会った際に聞かれる質問は、”What school you went?” 「どの学校に行ったの?」でした。この質問で聞かれているスクールは高校のことで、卒業した高校を聞く=自分はどの地域コミュニティーにいるのか、どんなバックグラウンドがあるのかということです。もちろん、私はローカルではないのでこの質問をされたときに受け入れてもらえるのかとても不安でした。しかし、私は日本からきて、ワイパフ高校で日本語を教えていると答えると、「日本」や「ワイパフ」というキーワードから一気に話が膨らんで、すぐにコミュニティーの一員として受け入れてくれました。会話をしていくうちに打ち解けて、歓迎してくれたことがとても嬉しくて安心しました。地域全体でお互いを気にして支えあっている様子は、教育にも共通していて、本当の家族でなくてもコミュニティーとして子どもを育てる、見守るのがハワイならではの温かい習慣なのだと感じました。

私は幼少期からフラダンスを学んでいたことから、ハワイの文化には精通していると感じていましたが、住んでみてもっと深い意味での文化や習慣を学ぶことができました。特に今住んでいる家の日系アメリカ人家族とのつながりは大きく、休みの日には一緒に出かけるなど、充実した生活を送ることができて本当に感謝しています。あっという間に終わった1年目は、生活環境の変化や教師という仕事が初めてで、わからないことだらけでした。2年目はもっと挑戦し成長するため、学校では自分がリードして授業をする回数を増やし、私たちの授業スタイルをACTFL(全米外国語教育協会)でプレゼンテーションして、それを成功させることを目指していますす。これまで私たちが行なってきたことを共有し、自分がいなくなってからも継続できるようなアクティビティやリソースを残せたらと思います。