米国若手日本語教員(J-LEAP)13期生 年次報告書 「アイダホ=ポテト…?!じゃがいも州で耕す教育の畑」

コーダリーン・ハイ・スクール

三瓶 真穂

宝石の州アイダホ──多様な自然と文化が織りなす成長の地

アイダホ州はアメリカの北西部に位置し、じゃがいもを連想する方が多いとは思いますが、実はthe Gem State(宝石の州)という通称で親しまれています。面積は216,433平方キロメートル、人口は2020年の国勢調査推計によると、1,839,106人ですが、2024年の推定では2,001,619人と人口が急成長中の州です。州内でタイムゾーンが異なり、派遣地のCoeur d’Alene(コーダリーン)が位置する北部では太平洋標準時、州都Boiseが位置する南部では山岳部標準時が使われています。山、湖、森林など、さまざまな自然環境が広がっており、アメリカ全体の3分の1の生産量を占めるジャガイモを含めた農業、豊富な資源を活かした林業や鉱業、自然を生かしたスキーや釣り、川下りなどの観光業などさまざまな産業が行われています。Coeur d’Aleneの名前は、湖の名前から来ており、夏には避暑地として多くの観光客が訪れます。民族構成は、多くはヨーロッパ系の白人からなり、ヒスパニック系、ネイティブアメリカン、アジア系、アフリカ系などの民族も住んでいます。 日本語教育の規模は小さいですが、派遣先であるコーダリーン高校に加え、州内に日本語プログラムを行う高校が計5校、いくつかの大学でも日本語の授業があります。アニメや漫画などのポップカルチャーへの興味関心から、日本語学習につながることが多いようです。

湖と山に囲まれた学び舎で──広がる日本語の輪

コーダリーン高校はLake Coeur d’AleneやHayden Lake、山々に囲まれた静かな街に位置しています。学校は1903年に創立され、地域内で最も古い伝統校の一つです。2023~2024のスクールイヤーでは1,477名の学生が在籍し、教師は約80名います。

地域内で唯一の日本語の授業を行う学校で、レベルが1から4まであります。日本語を履修している学生は約70名と決して多くはないですが、卒業条件に外国語履修は必須でないため、日本文化や日本語に純粋な興味を持ち履修する学生がほとんどです。そのため、真面目でモチベーションの高い学生が多いです。

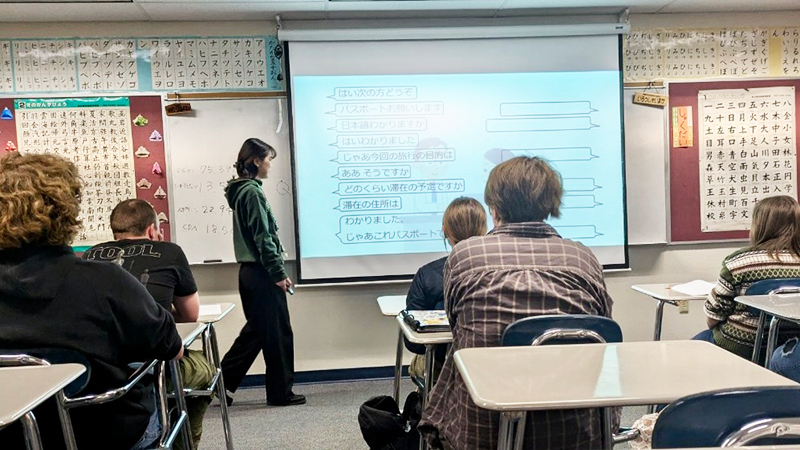

アシスタントティーチャー(以下、AT)としての活動は、1学期目には主に授業中に学生の席を回って、困っている学生がいれば声をかけるという役割が中心でした。また、リードティーチャー(以下、LT)が他教科も教えている関係で、日本語クラスのコマ数が限られており、混合レベルのクラスもあったため、上のレベルの学生たちとは別の教室へ移動して授業を行っていました。2学期になると、日本語1と2のレッスンプランや授業のリードをすることも増えていきました。特に授業で使用するスライドの作成を担当し、学生が視覚的にわかりやすいように作成したり、ビデオなども入れ学生に興味を持ってもらえるように工夫をしました。

リアルな日本に触れる瞬間──文化が“体験”になるとき

授業のほかに、週1回行われている日本クラブに参加しました。基本的には学生が主体的に動くようにしていましたが、書道やおにぎり作りを行った際は、率先して参加しました。また、隣接するワシントン州Spokaneに日本の大学の分校があり、秋にフィールドトリップとしてイベントに参加し、和太鼓や盆踊りなど日本文化に触れる活動をおこないました。

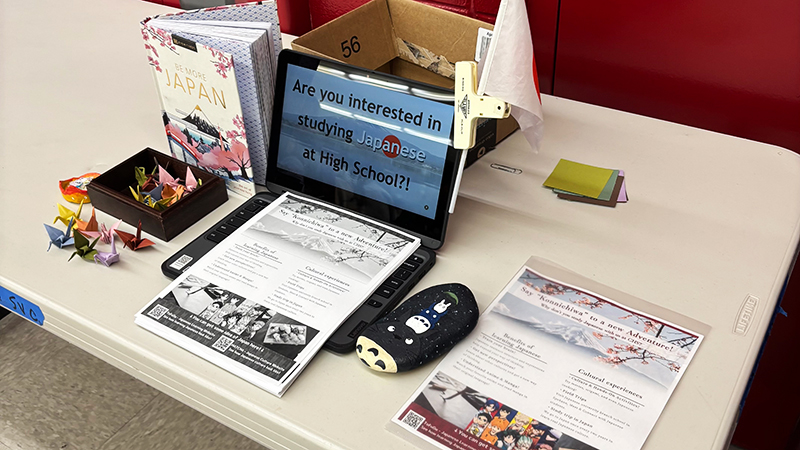

また、ビジネスの授業とコラボレーションし、ゲストとして約2週間参加しました。日本とアメリカのビジネス文化の違いについて、日本側の視点から紹介しました。さらに、ホストマザーが学区内の中学校でスクールカウンセラーをしていることもあり、日本文化の紹介授業や、来年度の日本語クラス履修者を増やすことを目的に宣伝活動も行わせてもらいました。

また、私自身、そして学生にとっても大きな活動となったのは、夏に日本旅行に行ったことです。東京、京都、大阪、そして宮崎を訪れました。特に宮崎では現地の高校の授業に参加し、ホームステイも体験しました。アイダホ州では日本語や日本文化に触れる機会が多いとは言えないため、学生にとって、そして日本語や日本文化を教える自分にとっても、本当の日本を知る素晴らしい機会となりました。さらに、日本語の熟達度に関係なく、学生たちが初めて会う人や新しい環境の中で自分の振る舞い方を考え、人として成長する場面に居合わせたことが、自分にとっても大きな学びになりました。

言葉を超えて届くもの──つながりと成長を重ねた日々

学生時代に留学で来たことがあるアメリカですが、長期で滞在するのは今回が初めてのため、生活面に対して最初は不安なことが多かったです。しかし、LTやホストファミリーの支えがあり、ようやく「この土地で生活している」という実感を持てるようになり、新しい場所で生き抜いていくタフさや柔軟性も身につけることができたように思います。

学校では、最初はアニメや漫画などのポップカルチャーへの興味から日本語を勉強し始めた学生も、日本語クラスに居場所を感じて、授業を楽しみにしてくれるようになる姿を見て、言語を教えるだけでなく、環境を作ることの大切さを学びました。「教育」とは何か、「人を育てる」とはどういう事なのか、人とのつながり方、育て方に関して深く考えさせられる1年でした。 2年目はありがたいことに日本語のクラスが1つ増え、去年と比べ学生数が20名ほど増える予定です。日本語を通して、学生と人と人として向き合い、異文化に対する尊重の気持ちを育み、学生が新たな自分自身を発見できるように繋げていきたいです。

また、アイダホ州では日本に触れる機会が少ないからこそ、1年目にはなかなかできなかった、教室内や派遣校外、地域に向けた日本に対する理解や関心を広げる活動に取り組み、日本とアメリカの架け橋を作れるようになりたいです。