米国若手日本語教員(J-LEAP)13期生 総合報告書 「ウィスコンシン州オークレア市の日本語教育」

メモリアル・ハイ・スクール

山田 寛菜

中西部ウィスコンシン州

五大湖の一角、ミシガン湖とスペリオル湖に接するウィスコンシン州は、アメリカの中西部に位置し、肥沃な大地と豊かな水資源に支えられた農業が盛んな州です。また、州のモットー“Forward”は、「前進」を意味し、伝統を大切にしながらも進歩と革新を目指す州の姿勢を象徴しています。面積は約17万平方キロメートルで、日本の本州の半分ほどの広さに相当します。「アメリカの酪農地帯(America’s Dairyland)」とも呼ばれ、酪農業が盛んでチーズの生産量は全米トップクラスを誇ります。人口はおよそ590万人で、州都マディソンや最大都市ミルウォーキーなどの都市部に人口が集中していますが、それ以外の地域は人口密度が低く、州全体の約30%以上が農村部に居住していると言われています。また、ドイツ系や北欧系移民の影響が色濃く残っており、各地でソーセージやチーズなどの食文化や、オクトーバーフェストのようなイベントを通じて伝統が受け継がれています。ベトナム戦争終結後の1970年代からはモン族の移住が進み、アジア系住民も増加していますが、現在でも州人口の約80%は白人で、アジア系は約3%程度にとどまっています。ウィスコンシン州の義務教育における日本語教育は、1990年代から2000年代にかけて州内のK-12(幼稚園から高校までの教育)での導入が加速し、一時期は多数の学校で日本語が教えられていたと聞いています。しかし、その後の日本経済の停滞や、近年の教育予算の削減、履修生徒数の減少などの影響を受け、日本語プログラムを維持する学校は減少しています。派遣先のメモリアル高校とノース高校は、現在でも日本語プログラムが継続されている数少ない学校です。

オークレア市メモリアルハイスクールとノースハイスクール

「美しい水」を意味するフランス語に由来する名前をもつオークレア市(Eau Claire)は、人口約7万人の自然豊かな大学町です。市内にはチペワ川などの美しい川や公園が点在し、四季折々の自然を楽しむことができます。派遣校であるメモリアル高校とノース高校は、いずれも生徒数約1,600名、教員数約100名の規模です。世界言語の科目は、日本語のほかにスペイン語、フランス語、ドイツ語、アメリカ手話を学ぶことができます。日本語は、両校あわせて約70名(各校約35名)が履修しています。Eau Claire学区の日本語プログラムにはさまざまな特色がありますが、特に印象的だったのは、毎回の授業で行われる日本文化紹介と、高校4年生を対象とした日本旅行です。文化紹介では主にYouTubeなどの動画が用いられますが、動画で紹介される日本の食べ物を実際に食べたり、日本の歌を歌ったりするなど、体験を重視した活動が取り入れられています。さらに、4年生向けの夏の日本旅行では、授業で学んだ日本文化を存分に体験できるように日程が工夫されていて、授業のさまざまな活動がこの旅行に向けた実践的な準備として構成されていることがわかります。また、日本語3と日本語4の2つのレベルが合同で実施されている複式クラスもあります。このクラスでは、わたしは日本語4の生徒の指導を担当しました。日本語4の生徒は、メモリアル高校が6名、ノース高校が4名と少人数のため、ひとりひとりの学習深度を把握して、個別のフィードバックをすることも大切な役割でした。

小学校訪問

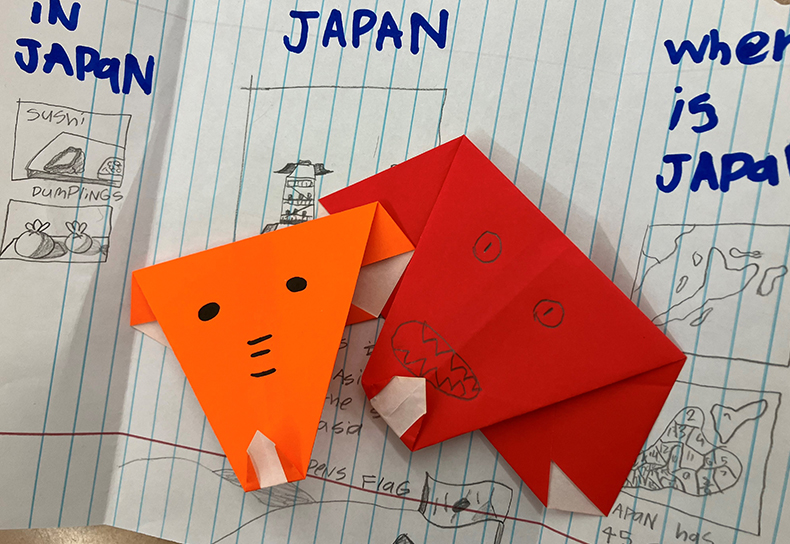

派遣校での授業に加えて、アドボカシー活動の一環としてオークレア市内の小学校を訪問して、日本語や日本文化を紹介する出前授業を行いました。訪問はわたしが一人で行うこともあれば、日程を調整してメモリアル高校やノース高校の日本語クラスの生徒たちを引率することもありました。日本語を話したり書いたりするわたしたちの姿に、小学生たちは興味津々に目を輝かせていました。現地の小学校では、日本のゲームやアニメ、食文化、武道などが大人気で、すでに日本に親しみをもっている児童が多く、発表にも熱心に耳を傾けてくれました。「コンニチハ!」と元気いっぱいに大きな声で挨拶したり、漢字を書いて見せる高校生に驚いたり、素直な反応がとても微笑ましく感じられました。発表の後には、ハグをしてくれたり、手紙やメッセージを渡してくれたりする児童も多く、参加した高校生たちもその心温まる反応にとても喜んでいました。さらに、市内の各小学校で開催された「異文化フェア(Multicultural Fair)」にも参加しました。このイベントでは、児童や保護者、地域の方々がさまざまな国の文化を紹介するブースを出展します。出展者のバックグラウンドは多様で、わたしのように外国から赴任している人のほか、移民やその子孫、その国に関心を持つ人などが、各国の衣装や食事などを持ち寄って紹介していました。来場した子どもたちは、配布されたパスポートを手に各国のブースを巡り、スタンプを集めながら文化体験を楽しんでいました。イベントには地域住人や学区の行政職員など、たくさんの人々が足を運んでおり、移民国家であるアメリカにおいて、異文化理解を深め、地域コミュニティの交流を活性化させるとてもよい取り組みだと感じました。