米国若手日本語教員(J-LEAP)13期生 年次報告書 「挑戦、そして成長ーニュージャージーで過ごした1年」

クランフォード・ハイ・スクール

宮本 菜摘

自然と都会が調和するニュージャージー州の魅力

ニュージャージー州はアメリカ東海岸に位置し、面積は22,591平方kmと全米で4番目に小さい州ですが、人口は約930万人と非常に多く、人口密度はなんと全米トップクラスです。ニューヨークやペンシルベニアと隣接しており、通勤や通学に便利なとても住みやすい州として知られています。豊かな自然と都会的な利便性が共存していることから「ガーデンステート」という愛称で知られています。春には桜、夏には高湿度の蒸し暑さ、秋には紅葉、冬は雪の多い厳しい寒さなど四季を感じられる気候は、日本とよく似ています。教育面では、アイビーリーグに所属するプリンストン大学をはじめとした教育機関があり、州全体の教育水準も高いとされています。また、ホイットニー・ヒューストンやチャーリー・プースなど音楽や映画のスターを多数輩出しており、芸術・文化的な面でも魅力的な州です。

そんなニュージャージー州では、大学15校、高校7校、中学校2校、補習校5校の計29校で日本語教育が行われています。アジア系住民も多く、州内には日系スーパーや日本食レストラン、空手教室も充実しています。また近隣のニューヨークでは日本食文化フェスティバルや邦画の上映会などの日本に関連したイベントがよく開催されており、日本文化に触れられる機会が豊富です。日本語学習目的としては、日本のポップカルチャーへの興味、文化との違いへの好奇心、そして日本への憧れなどが挙げられます。

クランフォード高校における日本語教育

ニューヨークから電車で1時間、閑静な住宅街に私の派遣先であるクランフォード高校があります。近くにはカフェやレストランが立ち並ぶ落ち着いたダウンタウンがあり、治安も比較的良く、非常に働きやすい環境です。クランフォード高校は1902年に設立された歴史ある公立高校で、APクラス(Advanced Placement、大学の単位として認められる上級レベルのクラス)も設けられており、教育水準が高いと感じます。全校生徒は約900名で、学生はスペイン語、フランス語、ドイツ語、日本語の4言語の中から2年間、外国語を履修することが義務付けられています。日本語の授業には今年は87名、来年は98名が履修予定です。クランフォードではニュージャージー州内で唯一中学校から日本語の勉強を開始し、高校へと継続できるフィーダープログラムを行っており、日本語の習得レベルによって学年が混在しているのが特徴的です。日本語教師はリードティーチャー(以下、LT)とアシスタントティーチャー(以下、AT)の2人体制で、日本語1〜5、APの6つのクラスを教えています。教材は主にLTが作成したGoogleスライドを活用しており、教科書は使用していません。

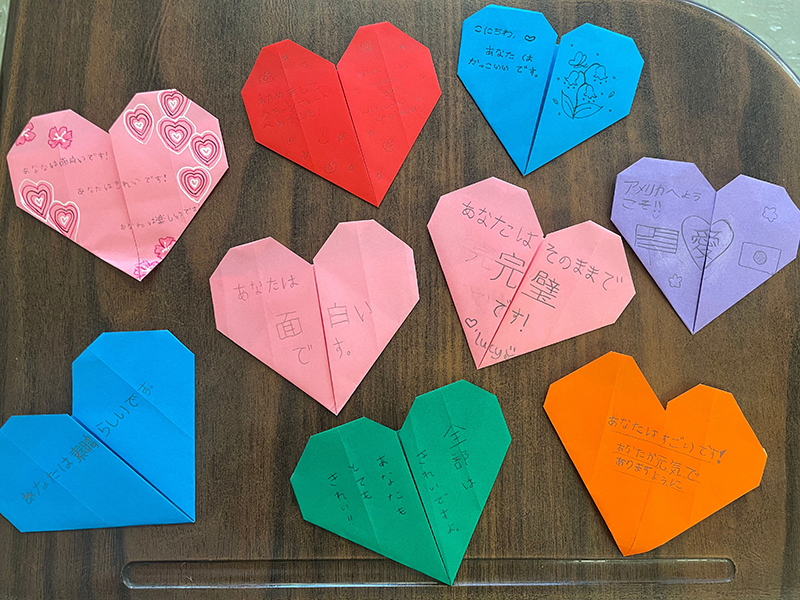

ATとしての私の主な業務としては、新たな教授法に沿って教材を更新、生教材の導入、書道ワークショップや季節イベントなどを通した文化紹介、日本語を使ったゲームアクティビティ、漢字レッスン、会話練習などを担当するなど多岐にわたります。ATとしてできることは何か、より学生が楽しく学べる方法は何かを常に考え、日々工夫を重ねながら授業に携わっています。

リラックスできる学習環境を大切にされているLTのおかげで、日本語クラスが大好きな学生は多く、私自身も安心して授業に参加できる環境で働けていることに感謝しています。

多様な教育現場訪問とスクールトリップで感じた日本語教育の可能性

日本語教育の知識向上とより良い授業づくりを目的として、この1年間でカリフォルニア州やハワイ州、そしてニュージャージー州で計10校(中学校2校、高校6校、大学2校)の授業に参加させていただきました。新しい教授法に関する知識を吸収し、実際に現場で実践する楽しさを実感しました。なかでも特に印象に残っているのは同じ地域の中学校でフィールドトリップと授業に参加した経験です。日本から遠く離れたニュージャージー州で中学生から日本に興味を持ち、キラキラした目でたくさん質問してくれたことがとても嬉しく感じました。そしてこの経験を通して日本文化を築き上げた方々への感謝と日本人としての誇りを強く実感し、私も日本文化を好きになってもらえるように努力したいと改めて思いました。

また夏休みには東京、静岡、愛知、京都、奈良、大阪の名所を巡る9日間の派遣校のスクールトリップに引率として参加しました。学生たちが日本を楽しむ様子をみて幸せな気持ちになると同時に、積極的に日本人と話そうとする姿や、授業中では学生同士のコミュニケーションが少ないと感じることがあったものの旅行を通して一体感を持って仲良くなっている様子をみることができて、日本語プログラムを通して学習意欲の向上はもちろん、人としての成長を促すことができることを学び、日本語教師の魅力を改めて実感いたしました。

初めてづくしの1年を終えて

初めての海外での長期生活、そして初めての日本語教育という新しい挑戦の中で、慣れることに精一杯だった1年でした。すべてが初めてづくしで、特に最初の数ヶ月は、学校が終わるたびに心身ともに疲れ切っていたことを思い出します。引っ越しや車のトラブルなど、さまざまな出来事を通して自分自身が成長する機会も多く、周りの方々に助けられながら人とのつながりの大切さを改めて実感した1年でもありました。

授業面では、教師自身がリラックスし、授業を楽しむことが、授業そして学生との良い関係作りをする上で欠かせないことを学びました。派遣当初は、毎日が緊張の連続で、学生との距離感にも戸惑いを感じていました。学生たちもまた、新しい先生の登場に緊張していたと思います。そんな中、LTの学生との接し方を見て、学生に寄り添いリラックスした雰囲気を作ることが、学生との距離を縮める鍵であると気づきました。そこからは、積極的に学生と会話を交わしたり、冗談を言い合ったり、ときには英語も交えて話すことで、「親しみやすく頼りやすい教師」を意識して行動するようになりました。その結果、LTが不在で、1人で授業する際も、学生たちと楽しくコミュニケーションをとりながら授業ができるようになってきたように感じています。

2年目は、さらに教授法やクラスマネジメントに関する知識を深め、学生ひとりひとりがより楽しく日本語を学べるよう工夫を重ねていきたいと考えています。新たに1クラスを任されるため、より自立した教師として成長し、学生とのコミュニケーションをこれまで以上に大切にしながら、学生との信頼関係を築けるよう、日々真摯に向き合っていきたいと思います。