授業のヒント 日本理解のために読む

授業のヒント

このコーナーでは、海外の日本語教育の現場で、すぐに応用できる具体的な教え方のアイデア、ヒントを紹介します。

日本理解のために読む

| 目的 |

|---|

|

| 学習者のタイプ |

|

| クラスの人数 |

|

日本についてよく知りたいという気持ちは、学習者の日本語レベルに関係なくあると思います。初級の学習者が日本語を通して日本について学ぶためには、どんな方法があるでしょうか。「授業のヒント」のコーナーでは、「外国語学習に文化理解を取り込む」というテーマを過去2回取り上げましたが、今回は、読解で文化理解を目指す授業についてご紹介しましょう。

初級の読解文 <なにを読むか>

学習者が「読みたい」という気持ちで積極的に読むためには、読解文のトピックや内容が、学習者の興味、関心とあっていることが大切です。日本事情や日本の生活文化に関するものは、多くの学習者にとって、とても良いテーマだと言えるでしょう。一方で、読解文の日本語のレベルが初級学習者にとって難しすぎないものを選ぶ必要もあります。

具体的な素材

初級用読解文は、以下のウェブサイトを利用すれば海外でも簡単に入手できます。

「みんなの教材サイト」(※会員登録が必要です。)

http://minnanokyozai.jp/

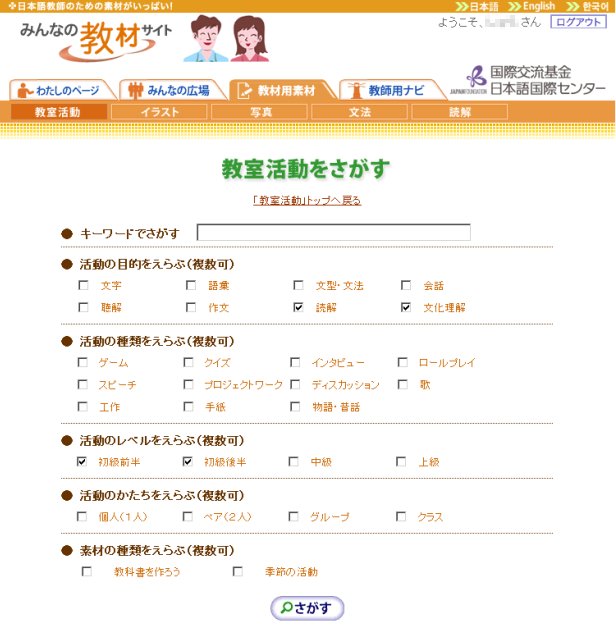

①教室活動

「教材用素材」のセクションから「教室活動」を開いてください。「教室活動をさがす」の画面から、「読解、文化理解、初級前半、初級後半」にチェックを入れて検索してみましょう。たくさんの活動が出てきますが、その中から、「日本理解」に役立ちそうな文章を選びましょう。タスクシートや活動の案なども充実しています。

画像1:「みんなの教材サイト」 > 「教材用素材」 > 「教室活動」 > 「教室活動をさがす」

②写真

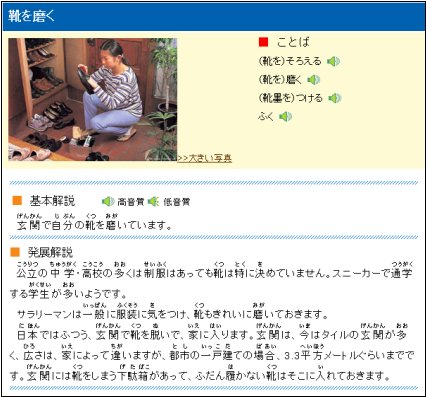

「教材用素材」のセクションから「写真」を開いてください。『写真パネルバンク』から引用した写真には、解説文がついています。

画像2:「みんなの教材サイト」 > 「教材用素材」 > 「写真」 > 「家事」 > 「靴を磨く」

この「発展解説」を読解に利用することもできます。少し難しいかもしれませんが、辞書が使える学習者なら、「発展解説」をそのまま使ってもいいと思います。しかし、それでも難しい場合は先生がやさしく書き直してください。

げんかん

げんかんは、家の入口です。日本では、家の中に入るとき、げんかんでくつをぬぎます。ぬいだくつは、きちんとならべます。でも、すぐはかないときは、げたばこに入れたほうがいいです。

げんかんは、家の入口です。日本では、家の中に入るとき、げんかんでくつをぬぎます。ぬいだくつは、きちんとならべます。でも、すぐはかないときは、げたばこに入れたほうがいいです。

家の中は、げんかんより少し高いです。それで、家に入ることを「家に上がる」といいます。くつをぬいで家に上がってから、スリッパをはきます。

写真の解説を書きなおして作ったテキストの例

(『読む力-CHIKAR for READING』J1「ホームステイ」より)

『日本語教育通信』「写真で見る日本人の生活」

http://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/teach/tsushin/archive/bn001.html

『写真パネルバンク』の写真をいろいろなテーマにそって集め、説明文をつけて日本人の生活をさまざまな角度から紹介しています。とてもわかりやすいだけでなく、授業で使う教材として書き直しやすい構成になっています。

『読む力-CHIKARA for READING-』

http://www.jpf.org.uk/language/teaching_chikara_reading.php

「ホームステイ」「日本人のお祝い」など7つのトピックがあり、本文のほか、音声ファイル、読む前の質問、キーワード、理解問題、漢字とことばの問題、文型練習、発展課題で構成されています。国際交流基金ロンドン日本文化センターで開発された教材で、もともと中等教育向けの教材ですが、大学生や一般成人の学習者にも使えます。

どんな読み方がいいか

面白そうなテキストを準備しても、学習者は一人ではなかなか読めないことがあります。授業では、実際に読む前に読解文の内容に関連したことについて話したり考えたりするとよいでしょう。その後、教師主導で読む方法もありますが、読解文が少し長い場合は学習者同士のペアやグループで読む方法も効果的です。以下にその例を3つあげます。

例1.ペアで読む方法1

- ①ペア毎に割り当てられた段落を読み、あとで内容をクラスに報告する。

- ②ほかのペアの報告をよく聞いて、情報を共有する。

- ③テキストをクラス全体で読む。

例2.ペアで読む方法2

- ①ペアを組んで、声を出して読む人(Aさん)と聞いて質問する人(Bさん)を決める。

- ②段落ごとに役割を交代しながら読む。

例3.グループで読む方法

- ①グループ毎に割り当てられた段落を読む。

- ②各グループから一人ずつ集まって新しいグループを作る。(こうすることで違う段落を読んだメンバーが集まることになる。)

- ③そこで一人ずつ自分が読んだ部分を説明し、グループ内で情報を共有する。

- ④その後、クラス全体で内容を再確認する。

読解作業を補完する教材

日本の生活文化は学習者にとって未知のものである場合が多いので、写真やビデオは言語で学んだ内容をより正しく理解するためにたいへん有効です。「みんなの教材サイト」の「写真」は、写真だけでなく、「簡単な説明」の音声をダウンロードすることができます。写真を見ながら、音声とマッチングする活動なども楽しいでしょう。

また国際交流基金の『エリンが挑戦!にほんごできます。』は文化を紹介する上でたいへんすぐれた教材です。教室で見るために必要な部分を取り出しやすい点も助かります。

文化理解の指導

自国の文化とあまりにも違うことに対して学習者は否定的なイメージを持ってしまうかもしれません。しかし表面的なことを見るだけではなく、なぜそんな習慣があるのかよく考えさせることが大切です。そうすることでより深い理解ができるでしょう。

日本の習慣:「お風呂のお湯を家族みんなで使う」

↓

学習者の驚き:「ええっ、きたないんじゃないの?!」

↓

日本の習慣の説明:

湯船に入る前に体をきれいに洗う、

毎日お風呂に入るので清潔な体をしている、

お湯をわかすための燃料の節約にもなる、

お湯をあとでせんたくやそうじに再利用することができる、

↓

学習者の理解:「なるほど、そういうわけか。きたなくないし、むしろ日本人はきれい好きなんだな。お湯を捨てないのは環境にもよさそうだな。」

日本の習慣や文化を理解するだけではなく、自国の習慣や文化と比較することも大切です。ただ、そのとき文化に優劣をつけるようなことはしないようにしましょう。どちらの習慣、文化もそれなりの理由や意味があり、どちらも尊重しなければならないということを学ぶようにしましょう。

【参考資料】

- 国際交流基金日本語国際センター(1995-1998)『写真パネルバンク』日本出版貿易

- 国際交流基金(2007)『DVDで学ぶ日本語 エリンが挑戦!にほんごできます。』凡人社

(来嶋洋美・白井桂/日本語国際センター専任講師)