授業のヒント インタビュー活動を通じて日本理解を深め、日本語を学ぶ

授業のヒント

このコーナーでは、海外の日本語教育の現場で、すぐに応用できる具体的な教え方のアイデア、ヒントを紹介します。

インタビュー活動を通じて日本理解を深め、日本語を学ぶ

| 目的 |

|---|

|

| 学習者のレベル |

|

| クラスの人数 |

|

学習者の多くは、日本や日本文化に興味を持ちつつも、日本人の考え方や行動様式に対して不思議に思ったり疑問に感じたりしていることがあるようです。また、日本人と接する機会が少ない場合、ステレオタイプ的な捉え方をしてしまう学習者もいるでしょう。このような学習者が実際の日本を知り、日本をより深く理解できるように、インタビュー活動を授業に取り入れてみてはどうでしょうか。日本人と直接会って話を聞くことによって多様性や個別性に気づき、日本や日本人についての理解をより深めることができるでしょう。また、インタビューテーマについて深く質問するために必要な表現を学習することで、より自然なコミュニケーション能力を身につけることにもつながるでしょう。

今回は、このような目的のために行うインタビュー活動の授業の流れと指導のポイントをご紹介します。

授業の流れ

この活動は、次のような流れで行います。

|

インタビューの準備

1 テーマを決める 2 質問を作る 3 インタビュー練習 |

⇒ ↓ |

インタビューの実施

|

⇒ ↓ |

インタビューの報告とまとめ

1 振り返り 2 結果の報告 3 グループ発表 |

インタビューの準備

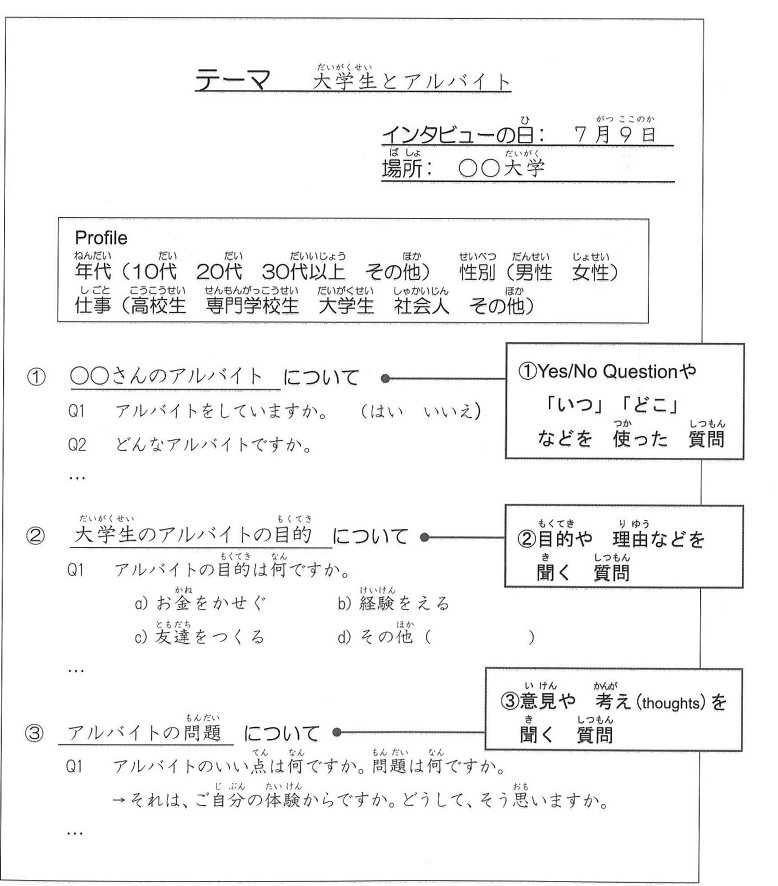

- 1. テーマを決める

- 3,4人でグループを作り、インタビューのテーマを1つ考えます。学習者が日本・日本人に対して感じている疑問などを挙げさせながら、日本人に直接聞きたいテーマが何か考えさせるといいでしょう。テーマを選ぶ際には、テーマが広すぎず具体的なものとなるよう、注意を促します。

- 2. 質問を作る

- まず、インタビューで聞きたいことを書き出し、その後、質問を絞り込み、質問の順番も決めていきます。

この際に大切なのは、インタビューを受ける人が答えやすい順番で組み立てられているかということです。「はい」「いいえ」で答えられる事実や経験などを問う簡単な質問から、理由や意見などを問う複雑で抽象的な質問へと徐々に内容が深まっていく流れになるようにする必要があります。

また、1つのテーマについて深く聞くためには、トピックが多くなりすぎないようにすることも大切です。さらに、ネットや本で調べたらわかるようなことは質問しないよう注意を促すことも重要です。<質問例>

- 3. インタビュー練習

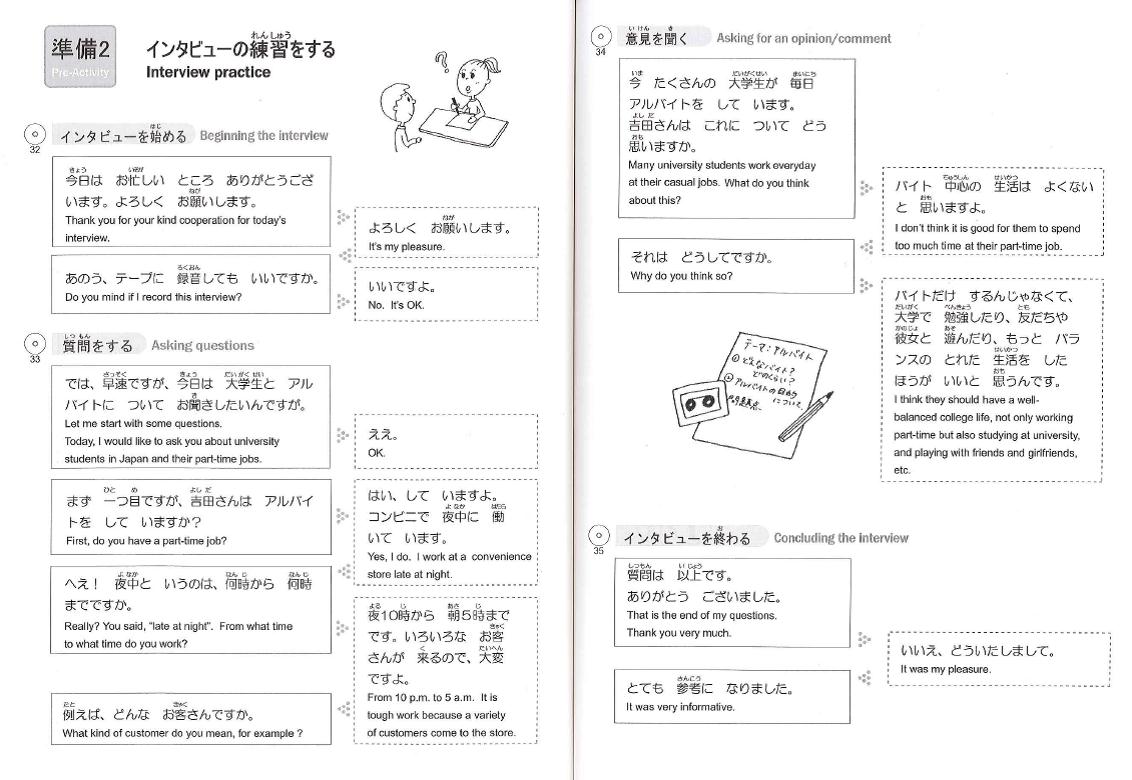

- 質問ができたら、インタビューの流れ(始めの挨拶、テーマの説明、質問、終わりの挨拶)とインタビューに役立つ表現を確認し、練習をします。

<インタビューの流れと表現>

またテーマについて詳しく聞いたりインタビューをスムーズに続けたりするのに役立つ表現なども確認します。インタビュー本番前にできれば同じ学習機関の日本人などに協力してもらい、実践練習を行うといいでしょう。可能な場合は動画撮影をし、録画を見ながら質問や話し方のチェックをします。実際に質問してみて初めて気づくこともあるので、事前の実践練習は非常に大切です。意図が伝わりにくい質問などがあれば表現を修正したり変えたりして、質問の練り直しを行います。

<インタビューに役立つ表現>1)詳しく聞く - それは〔どうして/いつ/どこ〕ですか。

- 例えば(どういうことですか)?

2)意見を聞く - ~について、どう思われますか。

- 私は~と思うんですが、どうでしょうか。

3)答えがわからないとき - すみません、もう少しゆっくりお願いします。

- すみません、ちょっとわからなかったので、

もう一度説明していただけませんか。

4)確認する : (つまり)それは、~ということですか。 5)話題を変える : 話は変わりますが、… 6)話題をもどす : 話はもどりますが、… 7)聞きにくい質問 : さしつかえなければ、お聞きしたいんですが… 8)あいづち : ええ/はあ、へえ、そうですか、そうですね

なるほど、本当ですか

インタビューの実施

インタビューを受ける人が各グループに2名程度いる場合、テーマや内容にもよりますが、インタビューに20~30分かかります。より多くの人にインタビューできるように、グループ交代は数回行うといいでしょう。

インタビュー中はグループで協力しながらメモをとることを勧めますが、小型のテープレコーダーなどで録音しておくと、後で確認ができるので安心です。

インタビューの報告とまとめ

- 1. インタビューの振り返り

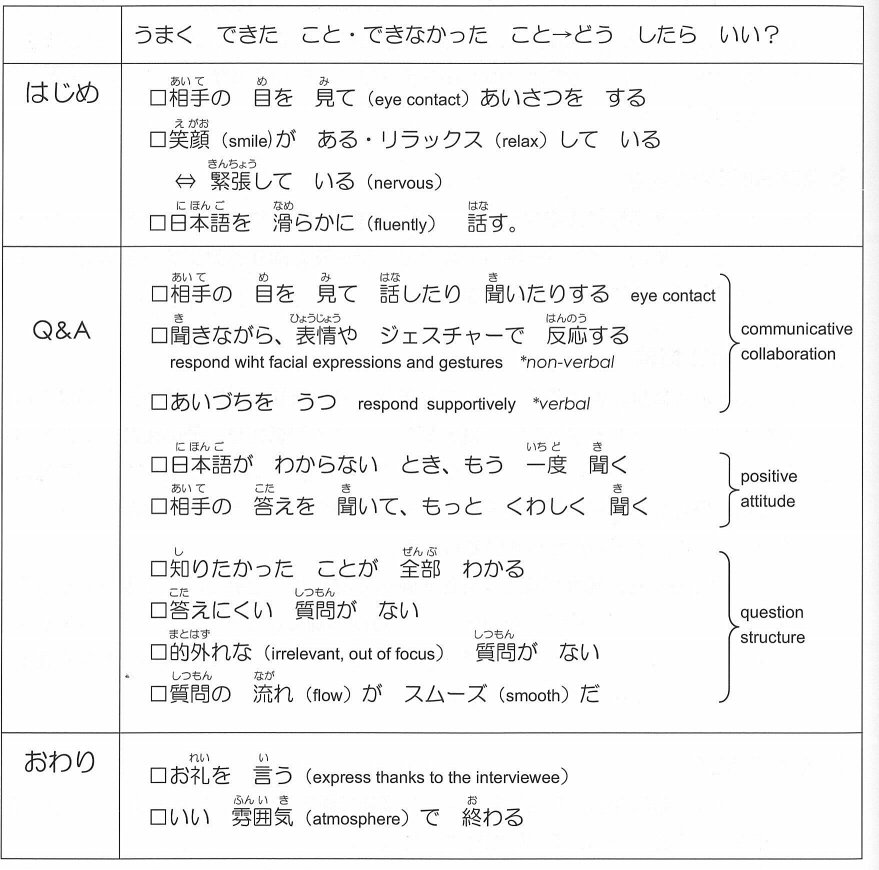

- インタビュー後の授業ではセルフチェックシートを使って、自身のインタビューの仕方や聞く態度について振り返ったり、クラスで話し合ったりして、インタビュー活動がうまくいったかどうか確認します。

<セルフチェックシートの例>

- 2. インタビュー結果の報告と話し合い

- インタビュー結果の報告は、インタビューでわかったことや、自分たちの国との比較・分析を通して気づいたことなどをグループごとに発表します。

このインタビューは大規模調査ではないため、数値化してまとめるのではなく、各質問についての結果の紹介と、おもしろいと思った答えや印象的だった答えとその理由、まだわからないことなどを話してもらいます。発表を聞いた他のグループには質問やコメントを促します。

教師はここでテーマに関する理解が深まるよう、インタビュー結果から見える日本人の価値観や考え方、日本社会の現状などについて気づきを促す質問やコメントをします。例えば、「日本人の相手への配慮」というテーマで調べているグループが「家族が作ってくれた料理がおいしくない場合、どう言いますか」と質問した際に、「いつもと何か違うみたいだけど、味付け変えた?」などと遠回しの言い方をすると聞き、それをおもしろいと感じたと報告しました。このような場合に教師は学習者の国ではどうなのか尋ねたり、日本人がそのような婉曲的な言い方をする理由や、学習者の国と異なる事情の背景に何があるのかなどを考えさせる問いかけをしたりして、日本人の価値観や考え方に気づきを促すようにします。

もしインタビューを2回以上行うことができるなら、次回のインタビュー相手に合わせて質問を調整したり、1回目のインタビュー結果を踏まえて質問の練り直しを行ったりします。相手の世代、立場や職業、出身地域などが変われば、より多様な価値観や日本語のバリエーションに触れることができるでしょう。 - 3. グループ発表

- 最後にインタビュー活動のまとめとして、テーマに関するプレゼンテーションをグループごとに行います。発表の際には、スライドなどを見せながら、インタビュー調査の概要・結果の説明、調査を通してわかったことや考えたことなどを話します。

国際交流基金関西国際センターで実際に研修で使っているインタビュー活動に関する教材を、以下のサイトと教材で紹介しています。

- 「KCクリップ」 https://www.jpf.go.jp/j/kansai/clip/

国際交流基金関西国際センター(2008)『日本語ドキドキ体験活動集』(凡人社)

(亀井 元子/関西国際センター日本語教育専門員)