授業のヒント

「ディクトグロス」をやってみよう!

授業のヒント

このコーナーでは、海外の日本語教育の現場で、すぐに応用できる具体的な教え方のアイデア、ヒントを紹介します。

| 目的 |

|---|

|

| 対象とするレベル |

|

| クラスの人数 |

|

| 準備するもの |

|

ディクトグロスとは

外国語学習をするとき、「ディクテーション」をやったことがある人は多いと思いますが、今回ご紹介する「ディクトグロス」は、「聞いたことを、メモを頼りに思い出して、ペアまたはグループでディスカッションしながら文章を復元する」活動です。ディクテーションには、自分で文を産出するというプロセスはなく、いわば思考がない活動ですが、ディクトグロスは、そこを補い発展させた活動として、英語教育などで広く取り入れられています。

ディクトグロスの手順

ディクトグロスの手順は、村野井(2006:76)では、次のように紹介されています。

- 1)まとまった文章を聞く。文章は未習または既習のもの。

- 2)学習者はメモを取りながら聞く。

- 3)ペアまたはグループで、お互いのメモを持ち寄り、元の文章注1をなるべく正確に復元する。この話し合いは、目標言語または母語で行う。

- 4)復元した文章と元の文章をつき合わせ、確認、修正を行う。

- 5)必要に応じ、教師は文法項目に関する明示的説明を加える。

以下に、Wajnryb(1990)、武田(2018)、山口(2013)、国際交流基金(2010)などを参考に補足説明をします。

1)~2)まとまった文章を、学習者はメモをとりながら聞く

まとまった文章とは、焦点を当てる文法項目や表現が入っていて、40秒ぐらいで音読でき、内容的に意味があるものが理想です。授業への取り入れ方によって、初めて聞く文章でも、既習の文章でもよいとされています。

教師は普通のスピードで文章を2回読みます。学習者は、1回目はメモをとらずに、内容に注目して聞き、2回目は、メモをとりながら聞きます。学習者がとるメモは、決してディクテーションとならないように、聞き取れた表現、要点、覚えておきたいことなど、後で文章を復元するために必要なことをメモします。

メモ部分:日本語教授法シリーズ4『文法を教える』P71より

3)ペアまたはグループでお互いのメモを持ち寄り、元の文章をなるべく正確に復元する

文章の復元は、まずは個人作業として一人で取り組んでも、すぐに二人以上の共同作業として行っても、どちらの方法でも可能です。いずれにせよ、最終的には、学習者同士で協力して、ディスカッションしながら、聞いた文章となるべく同じになるように文章を復元します。復元する文章は、あとで修正を記入しやすくするために、ある程度行間をあけて書く方がよいです。罫線つきの用紙を使うとよいでしょう。

初級の場合は、母語でディスカッションをしてもよいですが、中級以上の場合は、日本語でディスカッションを行うのがよいでしょう。

4)復元した文章と元の文章をつき合わせ、確認、修正を行う

復元作業が終わったら、教師は元の文章を、プリントやパワーポイントなどで学習者に提示します。学習者は、3)のペアまたはグループで、自分達が復元した文章と元の文章を比較して、異なる部分を発見したら、色の違うペンで修正したり書かれていない文章を追加したりします。

修正作業の例 日本語教授法シリーズ4『文法を教える』P72 より

この作業では、学習者が「間違えた点を修正する」という意識になる場合が多いですが、文法的に整合性のある文章や類似した別の表現を使って復元することも認められています。学習者に、自分達の文章の正誤について考えさせ、さらに、元の文章のようにも表現できるということに気づいてもらうことが重要です。

5)必要に応じ、教師は文法項目に関する明示的説明を加える

ディクトグロスの文章中、焦点をあてたい文法項目や表現について、学習者の様子に応じて、教師が説明をします。学習者から、修正したところや、気づいたことなどをあげてもらってもよいでしょう。元の文章とは異なっていても、日本語として適切なのか、それとも誤用なのかの確認を、ここでやってもよいでしょう。

1)~5)のディクトグロスの一連の流れの所要時間は、文章の文字数や、5)にどの程度時間をとるかにもよりますが、全体で1時間程度です。

ディクトグロスに使用する文章を用意する方法と留意点

学習者に提示するまとまった文章を用意する際のポイントは、「学習項目となる文法や表現が含まれていること」、「ちょうどよい字数であること」、「学習者のレベルに合っていること」です。文字数の目安としては、中級以上の場合は、150字~250字程度が適当で、長すぎない方がよいでしょう。また、内容的には、メッセージ性があり、学習者が読後に文章全体のメッセージを思い出せるようなものがよいでしょう。そのような文章を、市販の教材から探してもよいし、自分でオリジナルの文章を作ってもよいです。

ここでは文法項目に焦点があたっている文章を、中・上級の市販の教材の中から探す例を、いくつか紹介します。

例1:『レベルアップ日本語文法 中級』P209

『レベルアップ日本語文法 中級』の各課の最後にある「クロージングトーク」は、文法項目に焦点があたっている短めの文章です。この教科書では、その課のまとめとして、「声を出して読み上げたり、暗記して言ったりしてみてください。」との指示がありますが、ディクトグロスの活動にアレンジしてもよいでしょう。

次の例は、21課「受身」の「クロージングトーク」です。

今日は散々な1日でした。朝、学校へ行く途中、バスの中で女性に足を踏まれました。とても痛かったです。そして、宿題を忘れて先生にしかられました。今日は早く寝て、今日起こった嫌なことを全て忘れたいです。明日はいい日になりますように。(113字)

例2:『わかって使える日本語』 P36

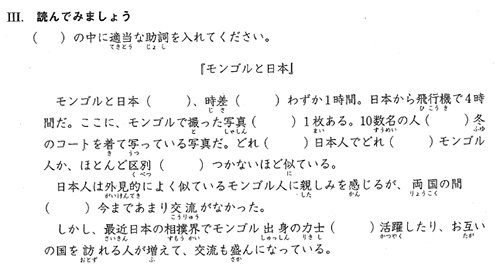

『わかって使える日本語』第3課は、「は」と「格助詞」がテーマですが、その課の最後にある読解活動は、次のように( )の中に助詞を入れる、いわゆる穴埋め問題になっています。

このような、文法の練習問題として出されている文章を、助詞を入れた状態にして、ディクトグロスの活動で使う文章にする方法もあります。

『モンゴルと日本』

モンゴルと日本は、時差がわずか1時間。日本から飛行機で4時間だ。

ここに、モンゴルで撮った写真が1枚ある。10数名の人が冬のコートを着て写っている写真だ。どれが日本人でどれがモンゴル人か、ほとんど区別がつかないほど似ている。

日本人は外見的によく似ているモンゴル人に親しみを感じるが、両国の間(に)は今まであまり交流がなかった。

しかし、最近日本の相撲界でモンゴル出身の力士が活躍したり、お互いの国を訪れる人が増えて、交流も盛んになっている。(218字)

ディクトグロスの授業への取り入れ方

ディクトグロスは、日本語の授業に、さまざまな方法で取り入れることができます。いろいろな要素を持つ活動なので、全体のカリキュラムの中で、どのような可能性があるのか、検討してみましょう。

- 文法を学ぶクラスのまとめとして

- 聴解クラスの活動として

- 読解クラスの読後の活動として

- 「聞く」「話す」の応用的な活動として

学習者のレベルは、「まとまった文章を復元する」必要があるため、初級後半から中級・上級が、やりやすいレベルとなります注2。

ディクトグロスの活動の効果とは

ディクトグロスでは、「聞く」「話す」「書く」「読む」の4技能の活動が、統合的に行われます。第二言語習得理論の観点から考えてみると、インプットとアウトプットの両方の活動が入っています。学習者が持っている力で復元した文章を元の文章と比較するというプロセスは、仮説をたてて検証する作業でもあり、文法に注目させるフォーカス・オン・フォームの有効なアウトプット活動としても位置づけられています。学習者が、文法項目の使われ方や表現などの言語的特徴について考え、気づきが起こる、つまり、「発見学習」に通じている要素があり、分析的に文法を捉える力を育む活動と言えます。

また、ペアまたはグループで文章の復元を行うので、学習者間の協働の要素があります。ディクトグロスは、文法知識を与えて練習問題を個別に解くという、従来の「静的な」文法授業のイメージとは異なった活動です。学習者にとって、考えて発見する楽しさ、仲間と一緒に学ぶ楽しさを味わえる、「動的な」イメージの授業となるでしょう。

ぜひみなさんも、ディクトグロスに挑戦してみませんか。

- 注1:村野井(2006:76)では、「文章」ではなく「テキスト」という用語を使っています。

- 注2:初級前半での試みはアルヴァレズ,ロエリア(2017)を参照してください。

【参考文献】

- アルヴァレズ,ロエリア(2017)「フィリピン大学の日本語クラスにおけるディクトグロスの導入-初級学習者を対象にした試み-」『日本言語文化研究会論集』第13号、国際交流基金日本語国際センター、政策研究大学院大学、131-149.

- 国際交流基金(2010)『国際交流基金日本語教授法シリーズ4 文法を教える』ひつじ書房

- 武田知子(2018)「中級日本語クラスにおけるディクトグロスの実践-話し言葉から書き言葉へ-」 日本語教育方法研究会誌 Vol.24 No.2

- 村野井仁(2006)『第二言語習得研究から見た効果的な英語学習法・指導法』大修館書店

- 山口恵子・鈴木秀明(2014)「中級学習者に対するディクトグロスの実践-文法クラスでの取り組み-」『アカデミック・ジャパニーズ・ジャーナル』6号、23-30.

- Wajnryb, R.(1990)Grammar Dictation. Oxford: Oxford University Press.

【参考教材】

- 『レベルアップ日本語文法 中級』(2013)くろしお出版

- 『わかって使える日本語』(2004)スリーエーネットワーク

(木田真理/日本語国際センター専任講師)