日本語教育ニュース オンライン日本語講座「にほんごにゅうもん」が開講しました!

日本語教育ニュース

このコーナーでは、国際交流基金の行う日本語教育事業の中から、海外の日本語教育関係者から関心の高いことがらについて最新情報を紹介します。

オンライン日本語講座「にほんごにゅうもん」が開講しました!

日本語国際センター 専任講師 篠原亜紀

2014年4月、オンライン日本語講座「にほんごにゅうもん(NIHONGO STARTER)」がJMOOCの講座としてスタートしました。これは、国際交流基金日本語国際センター教材開発チームが放送大学と共同で制作したeラーニング教材※1で、インターネットを通じてだれでも無料で受講することができます。

2014年4月、オンライン日本語講座「にほんごにゅうもん(NIHONGO STARTER)」がJMOOCの講座としてスタートしました。これは、国際交流基金日本語国際センター教材開発チームが放送大学と共同で制作したeラーニング教材※1で、インターネットを通じてだれでも無料で受講することができます。

「にほんごにゅうもん」のしくみ

JMOOCは、MOOC(Massive Open Online Courses)と呼ばれる大規模公開オンライン講座の日本版です。「にほんごにゅうもん」はその一つで、放送大学による「OUJ MOOC」(Facebookを利用)で配信されています。

教材は電子ブック型で、自分のパソコンやタブレットにダウンロードして学習します。インターネットに接続していれば、電子ブックの中にあるビデオを見たり、練習問題をしたりすることができます。Facebookには学習コミュニティがあり、ほかの学習者と交流することができます。コースを修了すると、修了認定バッジがもらえます。

教材は電子ブック型で、自分のパソコンやタブレットにダウンロードして学習します。インターネットに接続していれば、電子ブックの中にあるビデオを見たり、練習問題をしたりすることができます。Facebookには学習コミュニティがあり、ほかの学習者と交流することができます。コースを修了すると、修了認定バッジがもらえます。

「にほんごにゅうもん」の特徴

「にほんごにゅうもん」のレベルは、「JF日本語教育スタンダード」※2のA1レベルで、日本語を初めて学習する人のためのコースです。説明などは英語で書かれていますから、日本語がまったくわからない人でも、英語がわかれば学習できます。

「にほんごにゅうもん」は、日本の大学へ留学を予定している人を主に対象としていますが、話題は一般的なものなので、だれでも学習できます。

「にほんごにゅうもん」の構成とコンテンツ

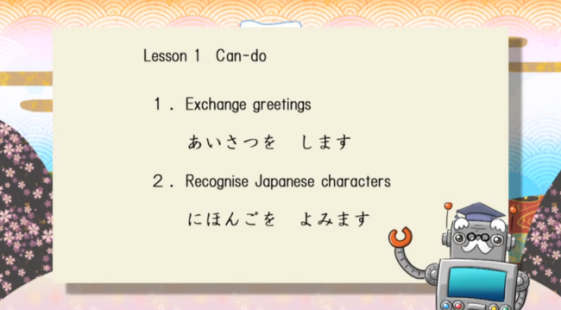

コースは、Lesson1~Lesson10の全10回です※3。1つのLessonは45分ぐらいで学習できます。各Lessonの目標は「あいさつをします」のようなCan-do※4(表1参照)で書かれています。

「にほんごにゅうもん」では、ドラマ仕立てのスキットを中心に学習を進めます。「ロボじい」というロボットがナビゲーターとして登場し、学習の手助けをしてくれます。

「にほんごにゅうもん」では、ドラマ仕立てのスキットを中心に学習を進めます。「ロボじい」というロボットがナビゲーターとして登場し、学習の手助けをしてくれます。

各Lessonには、<Skit><Explanation><Exercise><Can-do Practice><Can-do Challenge><Can-do Check><Learn More>のコーナーがあります。

| Lesson | タイトル | Can-do |

|---|---|---|

| 1 | こんにちは | ①あいさつを します ②にほんごを よみます |

| 2 | もういちど おねがいします |

①けんきゅうしつで はなします ②なまえと くにを かきます |

| 3 | どうぞ よろしく | ①じぶんの ことを かんたんに はなします ②めいしを よみます |

| 4 | かぞくは 3にんです |

①かぞくの ことを かんたんに はなします ②かぞくの しゃしんを みて はなします |

| 5 | なにが すきですか |

①すきな たべものが なにか はなします ②あさごはんの しゅうかんについて はなします |

| 6 | どこで たべますか |

①ひるごはんを どこで いっしょに たべるか ともだちと はなします ②メニューを よみます ③しょくどうで かんたんな ちゅうもんを します |

| 7 | へやが 4つ あります |

①どんな いえに すんで いるか いいます ②いえに なにが あるか いいます ③ともだちを いえに しょうたいする Eメールを かきます |

| 8 | いい へやですね | ①ものを へやの どこに おくか ききます/いいます ②いえを ほうもんします/いえに ともだちを むかえます |

| 9 | なんじに おきますか |

①なにかを する じかんを いいます ②いちにちの せいかつを はなします |

| 10 | いつが いいですか |

①パーティーを いつに するか はなします ②バースデーカードを かきます |

<Skit>

まず、ロボじいがCan-doを説明し(1)、学習する前にいくつか質問をします。それから、約3分のスキットを見ます(2)。スキットの字幕は、英語、ローマ字、かなから選ぶことができます。字幕なしで見ることもできます。スキットの主人公は、ブラジルからの留学生「ジョゼ」です。ジョゼは、ロボットを開発するために日本の大学院に留学しています。スキットでは、ジョゼが研究室の友だちや教授との大学生活を通して日本語を学びます。

スキットを見た後、スキットの中のCan-doに関係する部分を再生できるページがあります(3)。それを見て、Can-doを達成するためにどのような表現が使われていたか、確認します。

- (1)

- (2)

- (3)

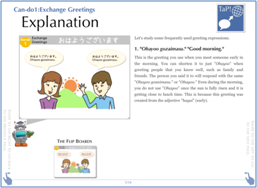

<Explanation>

スキットで使われていた主な表現や文法をロボじいが解説します。Can-doを達成するために使う表現・文法が中心です。動画や音声を使って、英語でわかりやすく解説します。

スキットで使われていた主な表現や文法をロボじいが解説します。Can-doを達成するために使う表現・文法が中心です。動画や音声を使って、英語でわかりやすく解説します。

<Exercise>

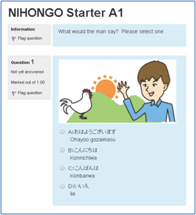

ここでは、Explanationで学習した表現や文法が理解できたかどうか、練習問題で確認します。絵や音声がたくさん使われているので、楽しく学習できます。練習問題はインターネットに接続して行います。自分のアカウントには学習の記録が残り、練習問題に取り組んだ日時、かかった時間、正解した問題などをいつでも確認することができます。75%以上正解すれば合格です。

ここでは、Explanationで学習した表現や文法が理解できたかどうか、練習問題で確認します。絵や音声がたくさん使われているので、楽しく学習できます。練習問題はインターネットに接続して行います。自分のアカウントには学習の記録が残り、練習問題に取り組んだ日時、かかった時間、正解した問題などをいつでも確認することができます。75%以上正解すれば合格です。

<Can-do Practice>

Can-doを達成するための練習をするコーナーです。スキットを見て、Speak!の文字が出たら、登場人物と一緒に話します。ここでは字幕も出ます。

Can-doを達成するための練習をするコーナーです。スキットを見て、Speak!の文字が出たら、登場人物と一緒に話します。ここでは字幕も出ます。

<Can-do Challenge>

Can-do Practiceで練習したあと、今度は自分一人でCan-doが達成できるかどうか(例:あいさつができるかどうか)試します。Your turn!の文字が出たら、何を言ったらよいか、自分で考えて話します。自分一人でできたら、Can-do達成です。

Can-do Practiceで練習したあと、今度は自分一人でCan-doが達成できるかどうか(例:あいさつができるかどうか)試します。Your turn!の文字が出たら、何を言ったらよいか、自分で考えて話します。自分一人でできたら、Can-do達成です。

<Can-do Check>

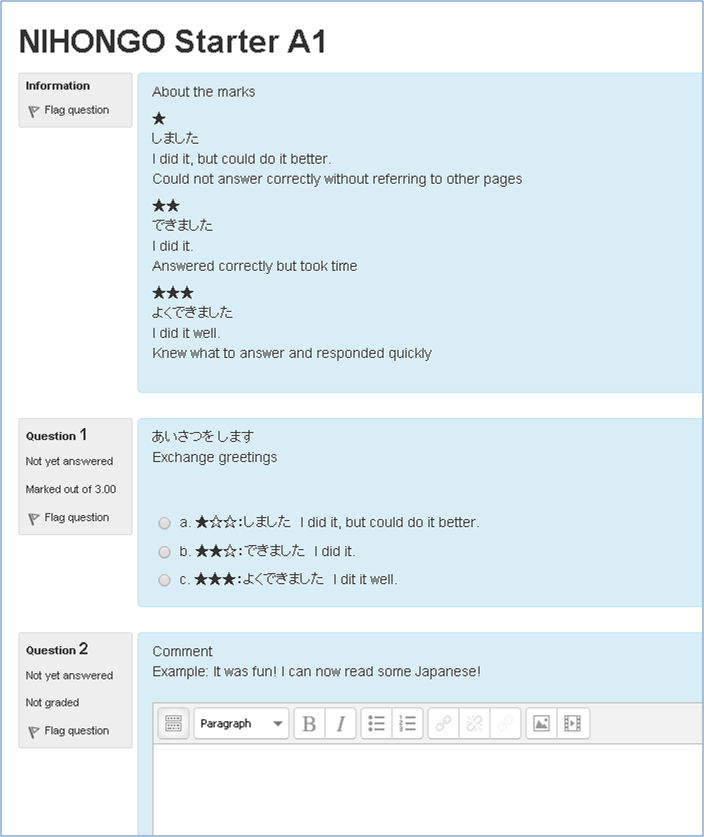

Can-do Challengeが終わったら、Can-doチェックをします。Can-doが「できた」かどうか、自己評価をします。評価は3段階で、「★:しました」「★★:できました」「★★★:よくできました」です。★が2つ以上で合格です。コメント欄には気付いたことや感想などを書きます。

Can-do Challengeが終わったら、Can-doチェックをします。Can-doが「できた」かどうか、自己評価をします。評価は3段階で、「★:しました」「★★:できました」「★★★:よくできました」です。★が2つ以上で合格です。コメント欄には気付いたことや感想などを書きます。

<Learn More>

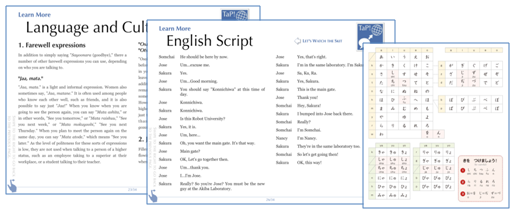

もっと詳しく勉強したい人のためのコーナーです。コラムLanguage and Cultureや、スキットのスクリプト(英語・ローマ字・かな)、ひらがな表などの参考資料があります。

コース修了

すべてのLessonを修了すると、修了認定バッジがもらえます。修了に必要なのは、各Lessonの<Exercise>で75%以上正解することと、<Can-do Check>で★2つ以上チェックすることです。

すべてのLessonを修了すると、修了認定バッジがもらえます。修了に必要なのは、各Lessonの<Exercise>で75%以上正解することと、<Can-do Check>で★2つ以上チェックすることです。

学習コミュニティ

Facebookには、学習コミュニティページ(受講生のグループ)があります。わからないことを質問したり、コメントを書き込んだりすることができます。世界中の日本語学習者と友だちになれるかもしれません。

受講方法

受講登録の方法や開講時期についてはFacebookページを見てください。次回は8/4-9/7の期間で開講される予定です。

Facebookには、学習コミュニティのほか、「にほんごにゅうもん」を授業などで活用したい教師のためのページ(https://www.facebook.com/groups/Nihongostarterconnoisseur/)もあります。こちらもぜひご覧ください。

- <関連サイト>

- JMOOC http://www.jmooc.jp/

- OUJ MOOC https://www.facebook.com/oujmooc/

- NIHONGO STARTER https://www.facebook.com/nihongostarter/

- 「JF日本語教育スタンダード」 http://jfstandard.jp/

- ※1教材の企画と執筆は、日本語国際センター専任講師(篠原亜紀、羽吹幸、簗島史恵)が担当しました。

- ※2JF日本語教育スタンダードは、国際交流基金が開発した、日本語の教え方、学び方、学習成果の評価のし方を考えるためのツールです。レベルはCEFR(Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment :外国語の学習、教授、評価のためのヨーロッパ参照枠)に準じています。

- ※3シラバスは『まるごと 日本のことばと文化』(入門 A1 かつどう)の第1課から第10課を参考にしています。

- ※4日本語で何がどのくらいできるかについて「~できる」という形で書かれた文です。「にほんごにゅうもん」では、文を簡単にするため、「~します」という表現を使っています。