海外日本語教育レポート 第8回 夢のお手伝い ─ 視覚障害者と健常者が共に学ぶ天津市視覚障害者日本語訓練学校 ─

海外日本語教育レポート

このコーナーでは、海外の日本語教育について広く情報を交換したり、お互いの交流をはかるために、各地域の新しい試みやコース運営などについて、関係者の方々に具体的に紹介していただきます。

北京日本文化センター職員

鈴木慶太

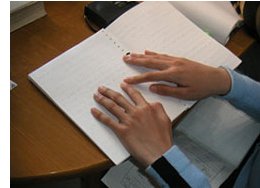

1.授業風景より

授業の風景。右端が王躍君、その隣が劉平君。

11月下旬だというのに、ぽかぽかと暖かい土曜日の午前中に、「天津市視覚障害者日本語訓練学校」を訪問しました。10時過ぎに学校へ到着すると、アパートの一室を利用した教室ではすでに授業が始まっていました。教室にいた5人の生徒のうち、2人は視覚障害者、3人はボランティアを兼ねた健常者です。

日本語能力試験対策の授業で、生徒は長文問題を一生懸命読み上げていきます。その読み上げを聞きながら、教材に顔を近づけ懸命に文字を追うのが、生徒会長の劉平君(男性、22歳)です。劉平君は弱視で、1998年から同校で日本語の学習を続けています。「今年は能力試験の2級にチャレンジしたい。」と語ってくれました。 その隣で、読み上げに合わせ点字に指を滑らせているのが、生徒会副会長の王躍君(男性、17歳)です。王躍君は全盲で、2000年からこの学校で日本語の学習を続けています。平日は、按摩科の2年生として盲学校に通っています。日本語の「音」を聞くのが好きだという王躍君も今年は能力試験の2級にチャレンジする予定です。

能力試験では、現在、特例受験措置として点字や拡大文字による受験が認められるようになり、視覚障害者の人たちにも受験の道が開かれるようになりました。

2.「私達の青木先生」

自己紹介の途中で王躍君は、笑って言いました。「私達の青木先生は、変なおかしな先生なんです。先生のおかげで僕の性格は変わりました。話をすることが大好きになったんです。」

「青木先生」こそ、この天津市に中国初の視覚障害者のための日本語訓練学校を開設した青木陽子先生その人です。先天性の弱視から予防接種後の高熱で6歳の時に失明。筑波大学付属盲学校、南山大学を経て、アメリカ・ニューヨーク州立大学バッファロー校修士課程とペンシルバニア大学の博士課程を修了。 1993年に天津外国語学院に入学、95年に天津市視覚障害者日本語訓練校を開設し、視覚障害者の社会参加を実現させるための日本語教育を天津の地で続けています。

3.生徒達

授業中の青木先生。点字の教材を読みなが

ら生徒の朗読に耳を傾け、発音の指導を行う。

教室を後にし、青木先生から同校の現状について、話を伺いました。

「現在、生徒は全部で67名です。このうち21名は地方在住で、点字による通信教育を受けています。教科書を読み、練習問題を解いて、その回答を学校に送ってもらい、添削指導を行っています。添削に当たる指導員も能力試験1級程度の実力を持つこの学校の生徒がアルバイトとしてがんばっています。」

「天津市在住で、この学校に通っている生徒は46名で、17名が視覚障害者、29名がボランティアを兼ねた健常者です。視覚障害者と健常者が共に日本語を学ぶことで、双方の心のバリアを取り除ければと思っています。」

「生徒達の年齢は、22、23歳が中心で、一番若い生徒が16歳、一番年齢の高い生徒は通信教育による添削指導を受けている42歳です。」

「この学校で日本語を学んだ生徒のうち、これまで視覚障害者8名が日本留学を果たしました。日本からさらにアメリカへ渡り、カイロプラクティックの勉強を続けている人もいます。また、ある弱視の生徒は日系企業へ就職して、次第にその能力が認められ、翻訳や受付、採用時の面接など活躍の場を広げています。」

「1人でも成功する者が出ると、今、現に勉強を続けている生徒にも大きな刺激になるんです。次に続こう、もっと上を目指そうという気持ちを起こさせます。」

4.日本語を学ぶ目的

教室では、平日の授業はなく、土・日の週末に計10時間程度の授業が行われます。能力試験1・2級のクラスは青木先生が受け持ち、3・4級のクラスは郭麗華先生が受け持ちます。このほかにも、入門クラスや上級クラスがあります。教師は、青木先生と郭先生の他にもう1名中国人の先生がいます。

3・4級を担当する郭麗華先生は、この学校の出身です。天津市内で小学校教諭をしていたときに失明し、95年から青木先生の日本語の授業を受けるようになりました。努力の末、97年から3年間の日本留学を果たし、筑波大学附属盲学校で按摩・針・灸の勉強をしました。そして、卒業後は、この学校の先生として、後輩達の指導に当たっています。

この学校の授業の内容は、おおむね能力試験の出題内容に沿ったものとなっています。前述のように、能力試験の特例受験措置が認められ視覚障害者が受験できるようになり、自分の学習段階を客観的に証明できるようになったという点で、この学校で日本語を学ぶ生徒達にとって大きな励みになっているようです。その一方で、学習の目的が「能力試験に合格すること」だけに偏り、学習態度も「試験に出そうな単語しか覚えない」といった弊害も出てきているそうです。

青木先生は、「日本語を学ぶ目的は、違う文化を学ぶということです。違う文化を学ぶことにより、自分達の文化を知ることができるのです。」と言いました。そして、試験には出ないけれども、日本人とのコミュニケーション、日本人が言葉にしない部分を理解して欲しいと強調しました。

5.学習継続の難しさ

以前は、入学時にテストがあったそうです。

「作文を書いてもらうことで、日本語学習に必要な基礎学力を測ったり、歌を歌ってもらうことで、その人の発音能力を測ったりしていました。発音という点で言えば、中国語の発音があいまいな人は、日本語の発音も、いつまでたってもあいまいなままです。」

今は、来るものは拒まずということで、広く生徒を受け入れているそうです。ただ、この学校でしっかり日本語を学びたいという健常者の入学希望が多く、授業の準備や授業以外での視覚障害者の行動補助などのボランティアをするという条件の下、面接を行い、しっかりと人物を見た上で入学を認めているということです。視覚障害者の場合、盲学校などでの口コミにより、この学校を知ることが多いそうです。

健常者の場合、一定の日本語能力を身に付けることで、就職するときは日系企業を中心に引く手あまたということですが、視覚障害者の場合は、就職も留学も簡単にはいかず、自分の将来について半信半疑に陥ることのある生徒も多いとのことです。そのような状況の中で「いかにモチベーションを下げずに学習を維持するかが非常に難しい」と青木先生は言います。

95年の開学以来、この学校で日本語を学んだ生徒は200人を超えますが、最後まで残った生徒は半分弱だということです。特に通信教育の生徒が学習を継続することはかなり難しいようです。近年まで、通信教育の生徒を対象に、能力試験の時期に合わせて1~2週間の集中講義をスクーリングとして行ってきましたが、今年は残念ながらスクーリングを行わないということでした。生徒にとっては、地方から天津に来るということだけでも旅費の負担は相当大きいとのことです。また、自分が能力試験合格に必要な水準に達しているかとの不安も大きく、仮に一度でも能力試験に不合格となると、その生徒の落胆は大きく、学習継続は難しいとのことでした。

6.点訳に向いている教材

学習に使用している教材についても話を伺いました。

「『標準日本語』(*1)をベーステキストにしています。そのほかに1995~2000年の能力試験過去問題集、アルクの『日本語初級読解』なども使用しています。」

「『標準日本語』を点訳するときは大変でした。最初、中国の点字出版社に話を持ち込んだのですが、スタッフが不足していると言われ、また、労務費の関係で初級上・下で1セット600元になると言われて、あきらめました。結局、弱視の生徒にアルバイトとして練習問題や単語のコンピュータ入力をお願いし、それを日本に持ち込んで点字用紙に打ち出すという方法を採りました。こうして、99年からベーステキストとしての『標準日本語』の使用が始まりました。」

「テキストを選択するときには、点訳に向いているかどうかどうかが最大のポイントです。最近のテキストは、挿絵がたくさんあるものが増えているようですが、私達は、挿絵ができるだけ少なくて、練習問題のたくさんあるものを選びます。」。

点字の教材。

指先が確実に文字を読み取っていく。

同校では、授業料は全生徒無料ですが、教科書代は生徒の自己負担です。日本語の点字用紙は1枚30円なので、1冊90枚程度の教科書は、200元程度になってしまい、生徒達の負担は少なくありません。それでも必要なものは、ボランティアの協力を得ながら逐次点訳しているそうです。学習のためには、サブリーダーとしての新聞や小説などの点訳も欠かせないとのことです。

- (*1)『標準日本語』:正式名称は、「中日交流標準日本語」(人民教育出版社)。一般成人向け日本語教科書として、中国で最も普及している教材です。

7.学校の運営基盤

この学校の運営は、埼玉県に事務局を持つ「アジア視覚障害者教育協会」(*2)を母体とし、この協会に寄せられる会費収入によって支えられています。会員数は、400人前後ということです。会員に対しては、毎年2回、「大地」という雑誌を発行し、会費によって支えられ運営している学校が何をしているか、学生達の「生の声」を会員達に伝えたいとの思いが込められているということです。

この協会の事務は、青木さんのご両親が支えています。「寄せられたお金でできる範囲のことをする。」のが、開学以来ここまで続けてこられた秘訣だということです。

青木さんの活動は広く認められ、2001年には中国政府から「中国友誼賞」(*3)が贈られました。また、中国ではグリーンカード(永住証)の発行が認められる外国人は非常に少なかったのですが、青木さんは、やはりその活動により、天津市政府からグリーンカードの発行を受けています。

- (*2)「アジア視覚障害者教育協会」の会長は青木陽子氏。連絡先は、

〒337-0033 さいたま市見沼区御蔵1538-3、TEL 048-683-2588 - (*3)優れた貢献を行った外国人専門家に対し、中国政府が与える最高の栄誉。1991年以来、毎年一度選定が行われる。2004年は、21国家の84名の外国人専門家に賞が与えられた。

8.「夢」のお手伝い

青木さんの夢は、さらに広がります。現在、独学でアラビア語を勉強し、中東での活動を視野に入れているほか、近隣諸国の視覚障害者が、物価の高い日本ではなく中国で按摩・針・灸を勉強していける場所を作りたいと青木さんは語ってくれました。

そして、生徒に対しては、語学を使えるようになることの楽しさを感じてもらうことに加え、語学という力を身に付けることにより「夢を見ること」、そして「夢をあきらめないこと」のお手伝いをしたいと語ってくれました。

その言葉に気負いはなく、地に足が着いた力強さを感じました。