海外日本語教育レポート 第24回 Think Globally, Act Locally” 南カリフォルニア日本語教師会アドボカシー活動

海外日本語教育レポート

このコーナーでは、海外の日本語教育について広く情報を交換したり、お互いの交流をはかるために、各地域の新しい試みやコース運営などについて、関係者の方々に具体的に紹介していただきます。

カリフォルニア大学サン・ディエゴ校

国際関係・環太平洋研究大学院 日本語専任講師

牛田英子

1. はじめに

アメリカの日本語教育に携わってから“Think Globally, Act Locally” というフレーズをよく耳にするようになった。国土の広いアメリカでは、州や地域レベルでの活動も活発であり、連邦政府の力だけでは国を動かせないのも事実である。このフレーズはそんなアメリカの構造をうまく表現している。日本語教育も、グローバルに考え、地方レベルで行動することが多い。

アメリカの外国語教育はどんどん進化し続けている(国際交流基金日本語教育国別情報、當作 2009)。それに合わせて日本語教師はつねに新しいことを学んでいかなければならず、専門能力開発のニーズが高まるばかりだ。その一方で、日本語教育が直面する問題も少なくない。アメリカにおける日本語教育機関数は1998年をピークに減少しており、学習者と教師の数も2003年から初等・中等レベルで減少している(Watanabe and Lin)。このような状況から国際交流基金ロサンゼルス日本文化センターは2004年に日本語教育推進活動(アドボカシー活動)の参考資料「Advocacy Kit」を出版し、アドボカシーの必要性について訴えて来た(詳しくは同センターAdvocacy Websiteを参照)。

2009年海外日本語教育機関調査の結果(速報値)ではアメリカの日本語教育機関数、学習者数、教師数がすべて増加しているが、2008年のリーマンショックから続く不況により教育への予算が削減され、日本語教育にも打撃を与えている。特に、カリフォルニア州は赤字財政が続き、問題が深刻である。予算削減による日本語プログラムの縮小・廃止、教師のリストラに関する問題が取り上げられ、再びアドボカシー活動の必要性を感じるようになった。これらの課題を解決するために、“Think Globally, Act Locally”の原理を使い、フレームワークは国家全体で考え、それをもとに地域の教師や関係者が行動していくのが有効だろう。つまり、アメリカ全体の日本語教育を守るためにも地方・地域の活動が重要となってくる。このレポートでは、地方レベルの教師会がアメリカ全体の日本語教育の動きにどのように対応しているか、またどのようなアドボカシー活動をしているのかを筆者が所属する南カリフォルニア日本語教師会の取り組みを例に報告する(注1)。

2. カリフォルニア州の外国語教師会

カリフォルニア州で外国語を教え始めて気がつくことの1つに、地域の教師会の種類が多いことがある(表1)。まず、外国語教育全般を対象とする組織としては、州全体をまとめるCalifornia Language Teachers' Association (CLTA)と、北カリフォルニアを中心とするForeign Language Association of Northern California (FLANC)の2つがある。また、CLTAには地域に分かれた支部組織が20ほどあり、州レベルの活動と地域レベルの活動を行っている(注2)。これは、カリフォルニアの大きさを反映しており、ほぼ同じ面積を持つ日本が47の都道府県に分けられているように、Act Locallyの原理を実現するためには州を細かく分ける必要があったからと考えられる。さらに、日本語教育を対象とする組織も複数存在している。まず、カリフォルニア州全体をまとめる加州日本語教師会(California Association of Japanese Language Teachers: CAJLT)、北カリフォルニアを中心とする北加日本語教師会 (Northern California Japanese Teachers' Association: NCJTA)、南カリフォルニアを中心とする南カリフォルニア日本語教師会 (Teachers of Japanese in Southern California: TJSC)がある。その上、南カリフォルニアには日本語学校を会員とする加州日本語学園協会(California Association of Japanese Language School: CAJLS)も存在する。

| 地域 | 外国語教育 | 日本語教育 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 北加 | CLTA | CLTA- 地域別組織 |

FLANC | CAJLT | NCJTA | |

| 南加 | CLTA | CLTA- 地域別組織 |

CAJLT | TJSC | CAJLS | |

これだけ教師会があると、一体どの教師会の会員になればいいのか、どの組織の活動に参加するのが自分に一番メリットがあるのかなど考えないわけにはいかない。もちろん多ければ多いほど情報量も多くなり、それなりのメリットはあるが、ある程度限定しなければすべてを消化することが難しい。筆者がカリフォルニアに来て初めて参加したのが、TJSC のワークショップであった。役員として教師会の活動に取り組んでいる間にTJSC以外の組織について知る機会を持ち、特にCLTA、 CAJLT、CAJLSと協力・交流するようになった。次節では、TJSCの役員の経験をもとに、南カリフォルニア日本語教師会の活動を紹介する。

3. 南カリフォルニア日本語教師会 (TJSC)

3-1. TJSCの活動

TJSCは1984年に創設され、今では約130名の会員を持つ教師会へと成長した。4年制大学、コミュニティーカレッジ、高校、中学校、小学校、継承語学校など、あらゆるレベルの日本語教師、日本語教師志望者、日本語や日本語教育に関心のある一般の方々で構成され、様々な活動を通じて会員間のコミュニケーションや協力をはかり、プロフェッショナルな交流を促進し、南カリフォルニア全体の日本語教育と会員の発展を目指し活動している。2010年4月の時点でTJSC会員126名中、日本人教師(日系人含む)が120名と、日本語ネイティブの日本語教師の割合が非常に大きい。

役員は9人で構成され、3年間の任期をつとめる。役職は会長、副会長、会計、メンバーシップ、ウェブ・広報、備品管理・書記、ニュースレターである。

TJSCの主な活動はニュースレターの発行とワークショップである。ニュースレターには、会長のあいさつ、ワークショップの案内、会員からの投稿、コミュニティー・イベント情報、学校紹介、学会レポートなどがあり、年に3回会員に配信される。ワークショップは毎年春と秋に開かれ、専門能力開発の場を提供している。毎回の参加者数は平均約60名から70名であるが、100名を超える時もあった。ワークショップのテーマは前回のワークショップのアンケート結果とアメリカの外国語教育をめぐる動きを考えて、役員会で決めている。会員からのリクエストは日本語教授法に関するものが多いため、教授法関連のテーマが選ばれることが多い(例.文化の教え方、継承日本語教育、文法の教え方)。また、アメリカの外国語教育の動きに合わせたものとして、Advanced Placement (AP)日本語・日本文化プログラム・試験、21世紀スキルなどもある(注3)。

ワークショップは、午前中にテーマに関する基調講演、午後に具体例を2、3名の方に発表していいただく形が最も多い。具体例は、TJSCの会員にお願いしているが、できるだけ初等、中等、高等教育、継承語すべてのレベルに対応できるように発表者や内容をコーディネートする、理論と実践を組み合わせるなどの工夫をし、レベル間のアーティキュレーションをはかっている。また、参加者間のインターアクションや体験から学ぶことは多いので、参加型のワークショップも好評である。どのワークショップも実りは多いのだが、このレポートでは最近のアメリカの動きに対応させたアドボカシーをテーマにした例を紹介する。

3-2. 2010年TJSC 春のワークショップ「アドボカシー」

2009年秋のワークショップは、TJSC創設25周年を祝う特別イベントを行い、全米日本語教育を牽引されている南カリフォルニア在住の當作靖彦先生(カリフォルニア大学サン・ディエゴ校)と片岡裕子先生(カリフォルニア州立大学ロングビーチ校)に基調講演をお願いした。このワークショップでは、最近アメリカの教育で重要視されている「21世紀スキル」と呼ばれる「学生がグローバル社会に対応できるスキル」について学ぶため、「21世紀に求められる日本語教育とは」をテーマに、今までの日本語教育をふりかえり、今後の日本語教育について考えるものとした。基調講演の中で、當作先生はアドボカシー(日本語教育推進活動)の重要性を強調され、「日本語プログラムを守るために日本語教師は政治的にならなければいけない」という強いメッセージを送られた。そのためか、アンケートの中に「そうなりたいけれども、どのように始めていいかわからない。」、「(政治的活動をする)手紙の書き方を教えてほしい」というものがあった。このようなリクエストに応えるとともに、「今」会員が直面している日本語プログラムの縮小や廃止、教師のリストラなどの問題と戦うため、2010年春のワークショップはAドボカシーをテーマに選んだ。

最初に、日頃からアドボカシーの重要性を強調されている国際交流基金ロサンゼルス日本文化センターの菅野貢輝所長にご挨拶をしていただいた。その中で、アドボカシーというのはおそらく日本人が一番苦手としている部分であると指摘され、日本語プログラムを守るために私達はあえて、それをしなければならないと激励を受けた。続いて、同センターの磯山(渡邊)眞紀専任講師に「言語の森を守るために」と題して、アドボカシーについてお話していただいた。渡邊先生は自分の日本語プログラムを1本の木に例え、「言葉の森」であるアメリカ全体の外国語教育を守るために日本語教師は何をしなければならないなのかを提示された。

次に基調講演では、ウィスコンシン州の小学校で日本語を教えられ、またウィスコンシン州外国語教師会現会長のリン・セスラー先生をお招きし、「21世紀の日本語プログラムを守るためのアドボカシー」と題して、アドボカシーの重要性、やり方について詳しく説明していただいた。その中で、今アメリカで日本語を教えている人の中で「安全な人はだれもいない」と注意を呼びかけ、問題が起こる前に行動を取ることが重要であると強調された。例えば、中国の経済成長にともなって中国語学習の需要が高まっていけば、日本語プログラムを廃止して、その代わりに中国語プログラムを作ろうとする学校があってもおかしくはない。日本語教師が何もせず普通にクラスに行って授業をするだけでは、学校の思うように進み、いずれ日本語プログラムが廃止され、教師が職を失うのは時間の問題であろう。この動きを阻止するために、日本語プログラムの良さを「目に見える」形で示し、できるだけ多くの日本語プログラムに関わる人達(stakeholders)にアピールし、廃止できないようにしなければならない。そのためには、学生、保護者、管理者、コミュニティーすべてに働きかけ、日本語学習の意義や成果を見せていく、K要ならば地域の教育委員会との交渉も必要となってくる。セスラー先生がウィスコンシン州で行われているアドボカシー活動の実例をいろいろ見せてくださったが、アドボカシーには時間も労力もかかることが強く伝わってきた。

基調講演の後は、地元のアドボカシー活動の実例として、日本語イマージョンプログラム開設(注4)に貢献されたご父兄の体験談、大学レベルでの助成金獲得と小中高や継承語学校レベルでの資金調達の秘訣、Anime Expoでの生徒確保のためのプロモーション活動(語学学校)、高校の日本語プログラム・プロモーションのための活動を4人の方々に紹介していただいた。そして、ワークショップの最後は、カリフォルニア州の外国語教育が「今」直面している問題に対して「私たちができる・するべき」アドボカシー活動を実行した。以下にその活動を詳しく説明したい。

「アドボカシー」ワークショップの様子

3-3. AB2446法案に反対する手紙運動

2010年春のワークショップに向けて準備を進めていたとき、筆者が会員となっているCLTAから緊急メールが届いた。AB2446という法案に反対する手紙を書き、自分の住む地域の議員と州政府にFaxですぐ送ってほしい、とにかく数が重要なので、1通でも多く協力が必要だという。よく読んでみると公立高校での必修科目の変更に関するものであった。今は、外国語は高校を卒業するのに必要な科目ではなく、美術または外国語のうちどちらかを終了すればよかったが、この法案では2つの選択肢にさらにキャリア教育を加えるというものであった。つまり、この法案が通ると、高校での外国語教育の重要性が下がり、学校のサポートが得にくくなり、外国語プログラムが弱くなっていく。そして、外国語を取る学生数が減る、クラス数が減る、教員がリストラされるという負のスパイラルへと発展する。また、それはカリフォルニア州全体が外国語学習の意義や重要性を認めていないとも取られるものとなり、そこまでくると高校レベルだけの問題だけではなくなるので、外国語教育界の人間が立ち上がったというわけだ(注5)。

数日後、以前TJSCの会長をされていた先生がTJSCグループメールに同じメールを転送され、TJSC会員にもこのニュースが知らされた。しかし、メールを送ったからと言って、それを見た会員が皆手紙を書くかどうかというと、決してそうではないだろう。そこで、TJSCのワークショップを利用して参加者全員がその場で手紙を書いて送るという「手紙運動」を企画した。

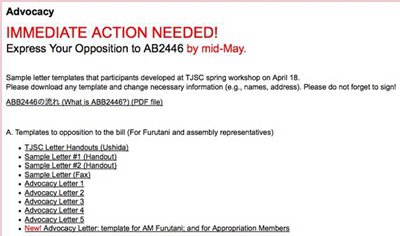

ワークショップの前に当時会長であった筆者が、CLTA会長と上述のTJSC前会長のアドバイスをもとにパワーポイント、参考資料、手紙のサンプルを準備し、ウェブ担当者にTJSCのホームページにアドボカシーのページを新しく作ってもらい、そこに手紙運動に必要となる情報(やり方、送り先など)を書いておいた。

ワークショップ当日は以下のような流れで手紙を書いた(所要時間1時間)。

| 1. | 筆者がAB2446法案の背景、内容、問題点、会員への影響(直接、間接)、反対する理由、私達がするべきことをパワーポイントで紹介し、この場で手紙を書くことを伝えた。 |

| 2. | 引き続き筆者が手紙に書く内容をサンプルを使いながら簡単に示した。 |

| 3. | 参加者はグループに分かれて、サンプルと参考資料を見ながらグループ毎に手紙を書いた。ラップトップパソコンをグループに1台ずつ用意し、手紙はグループの代表者が直接タイプした。 |

| 4. | できあがった手紙は、USBフラッシュメモリーを使って、インターネットにつながっているコンピュータにコピーし、ウェブ担当者がTJSCホームページのアドボカシーのページにアップロードした。 |

| 5. | ワークショップの後、会員は家またはオフィスでTJSCのホームページから手紙をダウンロードし、署名し、各自でFaxまたは郵送で指定された人物全員に送るよう伝えた。 |

手紙運動の様子

手紙運動用に作られたウェブページ

また、ワークショップに参加できなかった会員にもこの情報が行き届くように、この手紙運動の目的、内容、方法をTJSCグループメールで説明し、協力をお願いした。ワークショップ終了後、CLTA会長に手紙運動が無事終わったことを報告したところ、CLTAの会員および他の教師会にもTJSCの貢献について知ってもらいたいので、CLTAのニュースレターにコラムを書いてほしいと頼まれ、喜んでTJSC手紙運動についてのレポートを書かせていただいた。

その後、この法案は一度否決され、喜んだのもつかの間、なぜかゾンビのように生き返り、シュワルツェネッガー州知事(当時)のもとに行った。そこで、もう一度手紙/Fax運動が必要だとCLTAから緊急メールが届き、TJSCのグループメールでも会員に2度目の協力を呼びかけた。今度は差出人の中にシュワルツェネッガー州知事(当時)があった。審判の日(Judgment Day)は9月30日。議会のホームページには“vetoed by Governor”(知事が拒否した)とあり、このグッドニュースをグループメールでTJSC会員にお知らせした。

この経験から得たものは大きい。カリフォルニア州の公立高校の外国語プログラム(日本語も含む)だけではなく、言語の森を守るため、そして、自分の木を守るため、1人1人の教師が動いたことにより大きな山が動いたのだ。投票権がある、ないに関係なく、カリフォルニア州の教育制度はカリフォルニアの住民全員に関わる問題である。そして、日本語教師は教師であるとともに、保護者であり、コミュニティーであり、政治家にとって大切な納税者(tax payer)である以上、州の教育問題に責任を持ち、自分の「声」(voice)を届ける権利があることを学んだ。アドボカシーを苦手に感じる教師にも「やればできる」という気持ちが芽生え、アドボカシーは、「だれか」がしてくれるのをじっと待つものではなく「自分」がするもの、できるものだということを認識していただけたのではないかと願っている。

このワークショップが終わってからも、会員が何らかの形でアドボカシー活動を続けていけるように、2つの新しい試みを始めた。まず、南カリフォルニアの「日本語が学べる学校リスト」を作成するため、TJSCのウェブページでだれでも情報を提供できるようにした。完成したリストはだれでも見られるようにする予定である。次に、TJSCニュースレターにアドボカシーのコラムを新しく設けることにした。初回は、ワークショップで行った日本語プログラムの現状と問題に関するアンケート調査結果をまとめ、その後はアドボカシー活動を活発に行っている会員の方々の実践例を連載している。このコラムは今後も続けていく予定である。

4.最後に

国土の広いアメリカ全域における日本語教育の発展のために、地方レベルの教師会の果たす役割は大きい。地方の活動を成功させるためには、まずは、国と地方を結ぶパイプ役が必要である。国の動きを地方に知らせ、浸透させていくとともに、地方の声を国と州に届けなければならない。さらに、日本語は外国語の1つであることを考え、アメリカの外国語教育、州の外国語教育との連携も重要である。地方の日本語教師会の役割は、地元の教師の専門能力開発をし、日本語プログラムを守り、さらに発展させることにより、アメリカの外国語教育全体を推進していくことだと考えている。

それぞれの国に固有の問題はあると思うが、すぐにあきらめず、まずは「今自分にできることは何か」を考え、行動を起こしてほしい。そのためにも、1人でも多くの世界の日本語教師が自分の地元での教師会に参加し、大きな山を動かしてくれることを期待したい。“Think Globally, Act Locally”まずは自分の足下から活動の第一歩が始まる。

〔注釈〕

- 注1筆者は2007年5月から2010年5月までTJSCの役員をつとめ、会長を二期つとめた(2008-2009年度, 2009-2010年度)。現在はアドバイザーとして教師会運営の補助をしている。

- 注2広大なカリフォルニア州において外国語教師が一カ所に集まるのは現実的ではないため、地域別の活動はより現実的で重要なものとなる。

http://clta.net/affiliates/map.html - 注3今までのワークショップのトピックについては、TJSCホームページWorkshop Archive参照のこと。

Past Workshops - 注42010年秋よりグレンデール学校区(Glendale Unified School District)にあるVerdugo Woodlands Elementary Schoolにて日英二カ国語教育がキンダーガーテン(幼稚園年長に当たる)もしくは1年生レベルで行われている。

- 注5美術教育界でも同様の動きがあった。

〔参考文献〕

- 国際交流基金 日本語教育国別情報(米国)

- 當作靖彦 (2009) 「日本研究と日本語教育の連携:Assimilation(同化)からExploration(探求)へ」

- Watanabe and Lin.“Survey Report on Japanese-Language Education Abroad 2006”. Breeze 35. Japan Foundation, Los Angeles.

〔参考ウェブサイト〕

- 日本語教育アドボカシーに役立つ情報

- Alliance of Associations of Teachers of Japanese “Advocacy: Making Our Case”

- Japan Foundation, Los Angeles “Advocacy Website”

- カリフォルニア州外国語教師会

- California Association of Japanese Language Schools (CAJLS)

- California Association of Japanese Language Teachers (CAJLT)

- California Language Teachers' Association (CLTA)

- Foreign Language Association of Northern California (FLANC)

- Northern California Japanese Teachers' Association (NCJTA)

- Teachers of Japanese in Southern California (TJSC)