日本語教育レポート 第52回 スペインの中等教育で広がり始めた日本語

- 日本語教育レポート

- このコーナーでは、国内外の日本語教育について広く情報を交換したり、お互いの交流をはかるために、各地域の新しい試みやコース運営などについて、関係者の方々に具体的に紹介していただきます。

2025年3月

マドリード日本文化センター 日本語専門家 平川俊助

1. はじめに

今、スペインの日本語教育は新たな局面を迎えています。

2021年秋、画家サルバドール・ダリの故郷として知られるカタルーニャ州北部の街フィゲレスで、スペインの中等教育機関で初めての日本語コースが開講されました。同国の日本語教育は、これまで大学や成人教育機関を中心に展開されてきましたが、この導入をきっかけに中等教育への拡大が始まっています。

本レポートでは、スペイン中等教育における日本語教育導入の背景や取組、そして今後の展望について報告します。

2. スペインの日本語教育の特徴

国際交流基金の2021年度海外日本語教育機関調査によると、スペインの日本語学習者数は9,383名と、西欧ではフランス、英国、ドイツに次ぐ第4位、人口比では欧州第3位となっています。スペインの日本語教育は、成人教育や大学を中心に拡大してきました。同機関調査の結果でも、学習者の79.9%が語学学校や公立語学学校(以下、EOI)などの学校教育外、20%が大学で学んでいることに、それが現れています。

スペインにおける日本語教育の本格的な始まりは1970年代に遡ります。バルセロナやマドリードで国立語学学校(現在のEOI)が日本語コースを開設したのを皮切りに、1980年代から1990年代にかけてはバルセロナ自治大学やマドリード自治大学など複数の大学でも日本語教育がスタートしました。以後、他の自治州へと広がり、成人教育や高等教育機関を中心に全国的に展開されました。その後もポップカルチャーや旅行先としての人気も相まって、現在に至るまでさらに一般層へと広がっています。

スペインの日本語教育のもう一つの特徴は、その歴史の「若さ」にあります。フランスやドイツでは19世紀後半から20世紀初頭に日本語教育が始まっていますが、スペインでは1970年代に民主化が進む中で国際化が加速し、アジアへの関心の高まりとともに日本語教育が開始されました。このような背景を踏まえると、2021年に中等教育で初めて日本語コースが開講されたことは、スペインの日本語教育の新しい段階への重要な一歩と言えるでしょう。

3. 中等教育における現状

日本語教育の導入とその背景にあるもの

2021年9月、カタルーニャ州フィゲレスのInstituto de Alexandre Deulofeu中学校で、日本語が「選択科目」として初めて導入されました。これは、スペインの中等教育における日本語教育の大きな転機となりました。

スペインの中等教育における外国語科目は、英語や他の欧州言語が主流であり、日本語は正規カリキュラムには含まれていません。スペインの教育制度では、国家と自治州政府が教育カリキュラムを策定するため、日本語が正式な科目として組み込まれるには多くのプロセスを経る必要があり、そのような動きが見られないのが現状です。

こうした状況の中、フィゲレスでの日本語導入を可能にした要因の一つが、スペインの中等教育における選択科目制度です。この制度では、各学校が地域の特性や生徒のニーズに応じて独自の科目を設定でき、日本語のような正規カリキュラムに含まれない科目も導入することが可能です。また、授業時間や対象学年も学校側の裁量で調整でき、中等教育全学年を対象とするか、特定の学年に限定するかなど、柔軟な運営が可能となっています。

さらに、選択科目として外国語を担当する教員に求められる条件は、CEFR(ヨーロッパ言語共通参照枠)のB1レベルの言語能力が推奨されるのみで、専門的な学位や資格は必須ではありません。フィゲレスで日本語を担当した教員は英語を専門とする正規教員でしたが、過去にバルセロナの大学で日本研究を学んでおり、その経験を活かして日本語コースの開講に至りました。

何よりも、この導入の背景にはアニメ、マンガ、ゲームといったポップカルチャーの影響をはじめ、近年の若者たちへの日本文化の浸透があると言えるでしょう。フィゲレスの生徒たちの間でも日本語への関心が高まり、「日本語を学びたい」という声が寄せられたことが、導入を後押しする要因となりました。

他校への展開

その後、2023年9月には、フィゲレスと同じカタルーニャ州内の5校で新たに日本語コースが開始されました。この展開の背景には、マドリード日本文化センター(以下、JFMD)が行った日本語コース導入への様々な支援があります。

JFMDはフィゲレスの日本語コースを盛り上げるため、同学校を訪問し生徒を対象に日本文化ワークショップを行いました。このイベントに教育庁の中等教育担当者を招待し、日本語教育が地域や学校にもたらす意義や可能性について理解を深めてもらいました。

その後、教育庁は非常に積極的な反応を示し、州内の全公立中等教育機関を対象に、日本語学習歴を有する教員の在籍状況を調査し、日本語コースの開講が可能な学校を特定するに至りました。そして、特定した学校に、新学期から導入を希望する学校を募った結果、複数の学校から申請が寄せられ、2023年には新たに5校が導入を決定しました。2024年12月時点では、カタルーニャ州内で計6校が日本語コースを導入しています。

このように、スペイン初の中等教育機関における日本語教育は、生徒の日本語への関心、そして教師や学校の自主的な動きによって始まり、その後の教育庁との協力によって拡大する形で進展しています。

4. JFMDの支援 これからに向けて

中等教育における日本語コースの導入が始まり、今後はこの基盤をいかに充実させるかが目標です。JFMDは、この動きを支えるため、教育庁や学校現場と連携し、これまで多角的な支援を展開してきました。以下にその具体的な事例を紹介します。

初めて日本語を教える先生たちへの支援

カタルーニャ州教育庁との協力により複数校での日本語コースの導入が実現した折には、同州教育庁からの依頼に基づき、新たに日本語を教え始める教員を対象としたオンライン研修を2023年7月に実施しました。この研修は、教育庁の中等教員向け定期研修プログラムに初めて日本語が組み込まれたものとなり、JFMDにとっても中等教育向けの教師研修として初の試みとなりました。

研修に参加した日本語教師たちは、前章で触れたフィゲレスの教員のように、日本語以外を専門とする現役教員たちです。全員が過去に成人教育機関や大学で日本語を学んだ経験を持つ一方、日本語を教えるのは初めてという共通の背景を抱えていました。事前に実施したアンケートでは、「教授法に不安がある」、「中学生向けの教材やリソースが不足している」、「自分の日本語力に自信がない」といった声が多く寄せられました。

こうした課題に対応するため、研修では、「すぐに授業に臨めること」、「教室で自信を持って日本語を使えること」、「参加者同士のネットワークを形成すること」を目指して構成しました。そこで、プログラムの柱としたのは、JFMDが長年開講してきた「中高生のための日本語コース」や「おためし日本文化ワークショップ」です。中学生の授業で使えるリソースを提供するだけでなく、体験を通じて教材の使い方を学べることを目指しました。また、外部講師を招聘し、日本語を教室で楽しく使うための活動例やマンガやアニメを活用した授業例の紹介など、実践的かつ多面的なプログラムを取り入れました。

参加者からは「具体的な教材と使い方が学べ、授業への不安が解消された」、「同じ課題を抱える教師たちと会えて、大きな励みになった」など声が聞かれました。参加者たちが日本語の授業に自信を得てくれたことは、今後に向けて大きな弾みとなりました。

日本語教育への関心を広げるイベント

教師への支援だけでなく、学校を含む多様な機関に日本語コースの導入の意義や可能性を伝えることも、重要な支援の一環です。この目的のもと、JFMDはこれまで様々なイベントを実施してきました。

その代表例が、2023年10月にカタルーニャ州Monserrat Roig校で開催した日本語開講記念式典です。このイベントでは、地元の和太鼓グループを招き、日本語を学ぶ生徒を対象としたワークショップを行いました。当日の会場には、学校関係者だけでなく、市長や市議会議員、州政府教育庁関係者など60名以上が参加し、和太鼓の音色や演奏体験を通じて日本に触れる機会が提供されました。この式典は、スペインの全国紙やテレビ、さらには日本のメディアでも取り上げられ、スペイン初の事例として注目を集めました。参加者たちは体験を通じて日本への親しみを深め、学校や地域社会にとっても日本語教育の新たな可能性を感じる場となりました。

特にこれまで中等教育段階における日本語教育の前例がなかったスペインにおいて、言語教育の支援には、地域社会や行政を巻き込んだ取組が欠かせないと強く認識しました。

日本語で世界を広げる

日本語学習が充実したものとなるよう、生徒たちを教室の外につなげることも重要です。

2024年12月、JFMDは欧州最大級のポップカルチャーイベント「Manga Barcelona」と連携した取組を実施しました。Manga Barcelonaは毎年15万人以上の来場者を集める、日本のマンガ、アニメ、ゲームをテーマとしたイベントです。JFMDは主催者と協力し、カタルーニャ州の中学校で日本語を学ぶ生徒たちを招待しました。さらに、生徒たちが授業で学んだ日本語を実際に使いながら楽しめる「日本語ワークショップ」を開催しました。ワークショップでは、「アニメ・マンガの日本語」を活用し、キャラクター言語に関するクイズや簡単な日本語フレーズを使ったロールプレイ、ミニゲームなどのアクティビティを実施しました。生徒たちは熱心に日本語を使いながら活発に交流し、さらに日本語への意欲を高めていました。引率の教師からは「今日の経験を活かして、来学期の授業にマンガやアニメの要素を取り入れて生徒を盛り上げていきたい」という声がありました。また、ワークショップを終えてからも、参加した生徒たちは、引き続きこのイベントを楽しみ、日本語や日本文化に触れていました。

Manga Barcelonaでのワークショップ

こうしたさまざまな支援は、日本語学習者が教室を飛び出し、「生きた日本語」に触れる機会となり、日本語を通じた新しい視野や目標を持つきっかけとなっていくことを願っています。今後もこのような交流の機会を継続的に支援し、学習者同士のつながりや学びの充実を図りながら、スペイン中等教育における日本語学習の環境をさらに活性化させていきたいと考えています。

5. スペイン中等教育のための日本語教材開発

今後もさらに日本語をスペイン全州の中学校に届け、より多くの生徒が日本語に触れる環境を整えることを念頭に、現在JFMDでは新たな教材の開発を進めています。

これまで見てきたように、選択科目の日本語には柔軟性ゆえの課題があります。学習時間の不安定さ、専門家ではない教師の負担、カリキュラムや教材の不在がその一例です。こうした課題を解決し、教育の質を安定させるためには、新たな教材が不可欠と考えました。何より「中学生のための教材が必要」という教師たちの声が、この開発を後押ししました。

現在開発中の教材は、選択科目の特性に合わせてモジュール形式を採用し、どの単元からでも学習を始められる柔軟な構成となっています。さらに、日本文化アクティビティ用の教材を独立して提供することで、各校の時間割や進度に応じた調整が可能です。

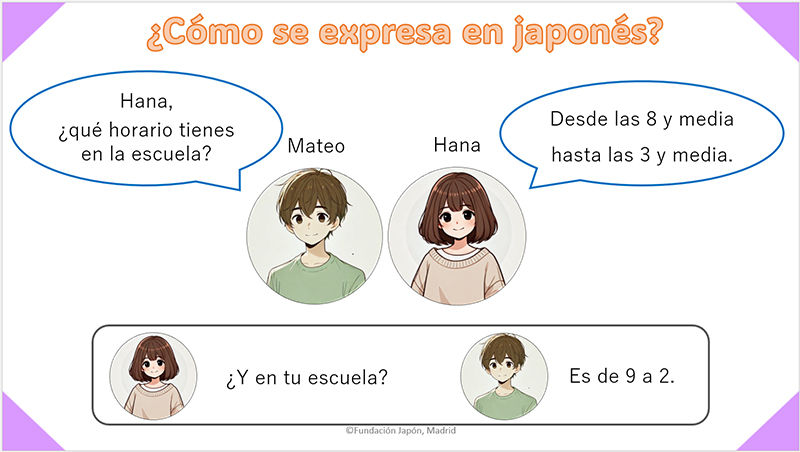

またスペインの中学生に身近な状況や表現を中心に、学習内容は2~3のフレーズと最大8つの新出語彙に絞り込み、限られた学習時間でも日本語で交流会話ができる設計となっています。また、会話や語彙の音声も作成し、日本語に不安を持つ教師でも生徒に音声インプットが与えられるよう配慮しました。さらに、教材はすべてパワーポイント形式で作成され、スペイン語による補足が加えられることで、教師が即座に活用できるようになっています。

現在開発中の教材の一部

この教材は2024年度中の試用版完成を目指し、学校での試用とフィードバックを基に改良を重ねていく予定です。

6. おわりに

本レポートでは、スペイン中等教育を舞台とした日本語の新たな広がりを紹介しました。この事例はカタルーニャ州内に限らず、同じく選択科目制度を持つスペイン全州に広がる可能性を示しています。

成人教育や大学で始まり、長年の積み重ねによって培われた日本語教育が、中等教育という新たな芽を出し始めました。その種は、日本語教育がスペインにおいて根付き、多くの学習者や教育関係者によって少しずつ育くまれてきたものです。これからは中等教育の場でも実を結び、新しい世代の学び手たちに日本語が届けられるでしょう。

今後は中等教育を舞台に、子どもたちの学びや視野を大きく広げてくれることを期待しています。JFではこの新たな動きを支えるべく、様々な視点での支援に取り組んでいきます。