日本語・日本語教育を研究する 【第53回】 日本語アクセントの知識をアップデートしよう! ― 「高低」から「下がり目」へ ―

- 日本語・日本語教育を研究する

- このコーナーでは、これから研究を目指す海外の日本語の先生方のために、日本語学・日本語教育の研究について情報をおとどけしています。

国際交流基金日本語国際センター日本語教育専門員 磯村 一弘

日本語のアクセントは、これまで伝統的に、単語の中での「高低」の2段階のパターンとして説明されることが多くありました。しかし現在では、日本語のアクセントは「高低」ではなく、「下がり目」として説明する考え方が一般的になっています。

1.日本語のアクセント=高低?

みなさんは、日本語のアクセントをどのように習ってきましたか?例えば、次のように習ってきた人も多いと思います。

- 日本語のアクセントは、高低の2段階である。

- 単語の中の高低が決まっている。

- 例えば、「雨」は「高低」で、「飴」は「低高」というアクセントである。

- 1拍目と2拍目は、必ず高さが違う。

このように、日本語のアクセントを単語内の高低のパターンで説明しようとする立場を、「高低観」と呼びます。これまでの日本語教育では、日本語のアクセントを高低観から説明するものがほとんどでした。しかし、高低観には多くの問題があることがわかってきました。

現在では、日本語のアクセントは単語内の高低ではなく、「下がり目」があるかないか、あるとしたらどこにあるか、として考えるようになりました。この考え方を「方向観」といいます。日本語のアクセントを方向観で説明する立場は以前からもありましたが、2016年にNHKのアクセント辞典が『NHK日本語発音アクセント新辞典』に改訂された際、これまでの高低観にもとづく表記方法から、方向観にもとづく下がり目の表記方法に変更されました。この影響もあり、現在では日本語アクセントは「下がり目」で考えるのが一般的になりました。

この記事では、日本語のアクセント=高低のパターンと考える「高低観」と、日本語のアクセント=下がり目と考える「方向観」を比較しながら、従来の「高低観」の問題点を明らかにし、現在の考え方である「方向観」に基づくアクセント表記の必要性について、述べていきます。

1.1.高低観とは何か?

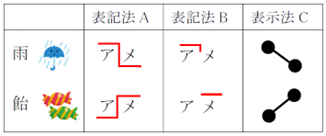

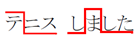

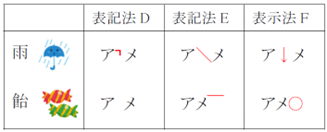

「高低観」は、単語内のアクセントを高低のパターンとして捉える考え方です。例えば、「雨」と「飴」は、それぞれ以下のように表記されます。

単語のアクセントを、単語の中の高低のパターンで表記することは、単語をそれだけ単独で発音したときの高さの変化を説明するには便利です。しかし、文として発音する場合、多くの問題が生じます。

1.2.高低観の問題点

日本語のアクセントを、単語内の「高低」のパターンとして考えると、どのような問題が出てくるのでしょうか。これは、大きく次の2点が考えられます。

- 1.単語単独のときの高低のパターンと、文で発音したときの高低のパターンが一致しなくなる。

- 2.二段階を超えて段階的に下がる場合に対応できない。

はじめに、1.の例を考えましょう。

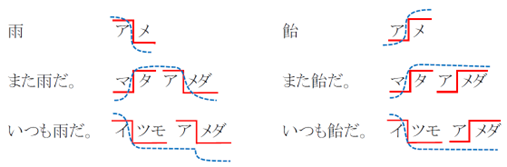

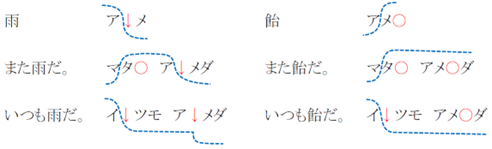

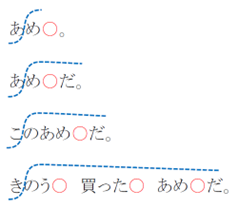

「雨」と「飴」は、高低観にもとづくアクセントの説明では、「雨」は「高低」、「飴」は「低高」というアクセントであると説明されます。たしかに、「雨」「飴」という単語をそれだけ単独で発音するときは、単語のアクセントの高低のパターンと実際の発音の高低のパターンが一致するので問題がありません。

しかし、「雨」や「飴」が文の中で発音されたとき、例えば、「また雨だ。」「いつも雨だ。」「また飴だ。」「いつも飴だ。」のような文になった場合、以下のように、「アメ」の部分の発音は、順に「高低」「低・さらに低」「高高」「低低」となり、アクセント表記の示す高低パターンと一致しなくなります(赤い線が高低観によるアクセント、青い点線が実際の高さ)。

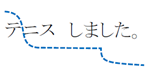

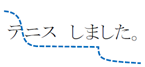

次に、2.について考えます。単語単独で発音する場合は、「高」と「低」の二段階で表せることが多いのですが、文での発話の場合、1つの文の中で、二段階を超えて、どんどん下がり続ける場合も普通です。これが、「二段階を超えて段階的に下がる場合」です。そして、こうした文の発音は、高低観にもとづくアクセント表記では示すことができません。例えば、

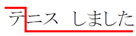

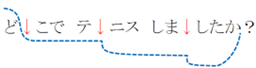

という文を見てみましょう。この文は、普通に発音したら、「テ」から「ニ」への部分で「高」→「低」へと変わりますが、「~ました」の部分でも、「ま」から「し」の部分でもう一段階下がります。このような文を表す場合、これまでの高低アクセントの表記では、

と、それぞれの語にアクセント記号を書くか、

のように、2番目のアクセントを無視して書かれることが普通でした。前者の方法では、アクセントの表記と実際の発音が一致しなくなりますし、後者の表記方法では、「~ました」の下がり目が無視されてしまうことになります。

このような、文の発音でのアクセントを説明するために、高低観では、これまで「アクセント句」という概念を使って説明してきました。単語と単語がまとまって、句になったり文になったりすると、そのまとまり全体で1つのアクセントを考えるという説明です。そのため、単語のアクセントは句や文になると、高低のパターンが変わったり、1つにまとまったり、アクセントがなくなったりする、などとされました。

アクセントの高低パターンが、単語で発音されたときと、文の中で発音されたときで変わってしまうことは、日本語学習者が日本語のアクセントを勉強しようとする際に、混乱を生じさせることになります。せっかく単語のアクセントをおぼえても、文になったら変わったりなくなったりするので、「日本語のアクセントはおぼえても意味がない」のように、モチベーションをなくしてしまう学習者も少なくありませんでした。

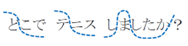

逆に、単語のアクセントをしっかり学習してきた学習者が、文になっても単語のアクセントの「高低」をそのまま維持して発音するために、文全体としては、かえって不自然な発音になってしまう場合もあります。例えば、

のような文は、それぞれの単語のアクセントの「高低」をそのまま生かして

と発音すると、とても不自然な発音に聞こえます。

以上のように、日本語のアクセントを「高低」で考える高低観の立場だと、単語単独で発音したときはよくても、文になると説明が難しくなるという、大きな問題があります。これを説明するためには、「日本語のアクセントは文になると変わる/まとまる/なくなる」などの苦しい説明が必要になり、これがかえって学習者の発音を不自然なものにしてしまったり、学習者のモチベーションを下げてしまったりする場合がありました。

2.日本語のアクセント=下がり目!

それでは、日本語のアクセントを「高低観」ではなく「方向観」で考えると、どうなるのでしょうか。

2.1.方向観とは何か?

方向観は、日本語のアクセントを「下がり目」で考える立場です。単語のアクセントは、下がり目があるかないか、あるとしたらどこにあるかが単語ごとに決まっています。例えば、「雨」と「飴」は、「方向観」による表記だと、それぞれ以下のように表記されます。

記号自体にはいくつかのバリエーションがありますが、「雨」は「ア」の後に下がり目がある、「飴」には下がり目がない、ということを示しているのが共通しています。

2.2.方向観による、問題点の解決

それでは、高低観による説明で問題になった、

- 1.単語単独のときの高低のパターンと、文における高低のパターンが一致しなくなる。

- 2.二段階を超えて段階的に下がる場合に対応できない。

という点は、これを方向観にもとづいて、「下がり目」で説明すると、どうなるでしょうか。

はじめに、1.について考えましょう。「雨」のアクセントを「高低」、「飴」のアクセントを「低高」として表記する立場では、単語のアクセントの高低と、文になったときの高低が一致しなくなるという問題がありました。それでは、アクセントを「下がり目」で考えるとどうなるでしょうか。

ここでは、上記の「表記法F」を使って、アクセントの下がり目を「↓」、下がり目がないことを「○」で表しています。

これを見るとわかるとおり、文になったときの発音も、

- アクセントの下がり目で下がる

- 下がり目がないときは下がらない

というとても簡単なルールで説明できることがわかると思います(ただし、下がり目が2つ以上あるときは、最初の下がり目で大きく下がり、次からの下がり目では少しだけ下がることになります)。文になってもアクセントは変わったりまとまったり消えたりしません。

次に、2.の「二段階を超えて段階的に下がる場合」についても考えましょう。

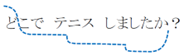

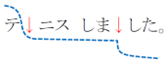

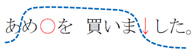

という文は、方向観による下がり目表記だと、

テ↓ニス しま↓した。

となります。「テニス」の「テ」あとに下がり目があり、「~ました」の「ま」のあとにも下がり目があります。このときの文の発音は、

となるので、「下がり目があったら下がる」という単純なルールで説明ができます。高低観では説明が難しかった

のような文も、やはり「下がり目で下がる」というルールを当てはめれば、全て解決するのです。

2.3.方向観と「上がり目」

ここで、1つ注意しなければならないことがあります。高低観では、単語の最初の「低」→「高」への上昇(上がり目)も、アクセントの一部であると考えていました。そのため、単語を単独で発音したときは、1拍目から2拍目への上昇があり、「1拍目と2拍目は、必ず高さが違う」のようなルールとして説明されてきました(ただし、文やフレーズのはじめの単語が頭高型のときは、高から始まります)。しかし、このルールは、「いつも飴だ」「また飴だ」のような文になると当てはまらなくなり、単語のアクセントの高低と実際の高低が違ってくるという問題が生じることは、上で確認しました。

これに対し、方向観では、アクセントの「下がり目」だけが示されます。これは、「上がり目」は単語のアクセントではない、という考え方にもとづくものです。そのため、「どんなときに上がるのか」を自分で考える必要があります。

方向観では、「低」→「高」への上昇は、単語のアクセントではなく、文やフレーズのはじめに自然に現れるイントネーションであると考えます。そのため、単語単独で発音したときには、単語のはじめに上昇が現れます。「飴」が単語だけを発音したとき「低高」になるのは、「飴。」という単語単独の1語文を発音したとき、文のはじめにこの上昇のイントネーションが来るからです。次の例では、文のはじめにいつも上昇のイントネーションが来ること、逆に、「飴」という単語の中では、いつも上昇がくるとは限らないことがわかります。

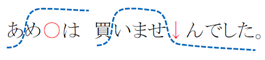

また、大切なルールとして、文の途中に「フォーカス」があるときは、そこでイントネーションのヤマがリセットされて、ふたたび上昇がつけられます。「フォーカス」というのは、相手に伝えたい情報がある、大切な部分のことです。例えば、

は、1つのイントネーションのヤマで発音されますが、

という文では、相手に伝えたいのは「買いませんでした」の部分なので、その部分でふたたび上昇がつけられます。

方向観によるアクセントのルールのまとめ

<下がり目>

- アクセントの下がり目があったら下がる。下がり目がなければ下がらない。

- はじめのアクセントで大きく下がる。2つ目のアクセントからは少しだけ下がる。

<上がり目>

- 文やフレーズのはじめで、低→高に上昇する。

- 文の途中にフォーカスがあるとき、そこに上昇がつけられる。

3.方向観にもとづいたアクセントの練習

以上のように、「方向観」は、日本語の文を自然に発音するために、とても大切な考え方だと言えます。日本語を話す目的がコミュニケーションであるなら、ほとんどの場合、文を使ってコミュニケーションすることになります。単語だけを単独で発音するなら、高低のパターンがはっきり示された高低観の表記のほうがわかりやすいかもしれません。しかし、文での発音になると、アクセントを高低で考えるのでは問題が多いことがわかりました。文を自然に発音できるようにするためには、アクセントは「高低」ではなく「下がり目」で考える必要があるのです。

これまでの高低観にもとづいたアクセント教育では、単語のアクセントの記号をもとに、単語だけを発音練習することはありましたが、文の中でアクセントがどうなるかということにはあまり注意が払われてきませんでした。しかし、これからのアクセントの練習は、まずは文全体のイントネーションがどう発音したら自然かを考え、そこにアクセントの下がり目がどのように関わっているかを意識するといいでしょう。

自然な発音を身につけようとするとき、まずはじめに必要なのは、音声によるインプットです。授業中の音声、教材付属の音声、また教室外で接する各種メディアや実際の日常会話で聞く音声を大量にインプットすることで日本語の自然な韻律をイメージできるようになります。

具体的な練習方法を、『いろどり 生活の日本語』で見ていきましょう(入門:第3課【PDF:4.3MB】)。ここでは、自己紹介の場面で、

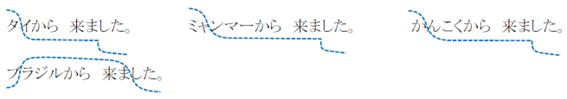

という音声を聞きます。そのあとで、文全体のイントネーションに注意しながら、シャドーイングしてみましょう。

このとき、文全体のイントネーションの違いに気付くかもしれません。「タイから来ました」「ミャンマーから来ました」「韓国から来ました」は、はじめが高く、だんだん下がってくるような発音なのに対し、「ブラジルから来ました」だけが、文全体が平らに発音されていることに気付きます。

ここで、「ことばリスト」を見ると、「タイ」「ミャンマー」「韓国」は、1拍目に下がり目があり、「ブラジル」は下がり目がないということが確かめられます。

『いろどり』ことばリストより

これによって、それぞれの語のアクセントの違いや、アクセントが文全体のイントネーションにどう関わってくるかを、自分の知識としてインテイクします。この知識を、自分が実際に自己紹介するとき、どう発音すれば自然になるか、アウトプットに結び付けます。

まず文全体の発音をインプットし、そこに単語のアクセントの下がり目がどのように関わっているかを発見してインテイクし、これをアウトプットに結び付けるというプロセスを考えると、単語単独の高低と文での高低が一致しない高低観によるアクセントよりも、下がり目を考える方向観にもとづくアクセントのほうが、日本語の自然な発音を身につけるのに、より適していると言えるでしょう。

4.これから必要なこと

これまで見てきたことから、日本語アクセントを教えたり練習したりするうえで、これからは次のようなことが必要です。

- (1)これまでの高低観にもとづく「高低」のアクセント表記には問題が多く、日本語のアクセントは「下がり目」で考える方向観による説明が必要であることを、日本語教育に携わる人たちで共有して、知識をアップデートしていきましょう。

- (2)辞書や教科書、語彙リスト、WEBツール等、日本語教材においてアクセントを示す場合、単語内の高低を示すアクセント記号ではなく、下がり目を示すアクセント記号を使うようにしましょう。今ある教材で、アクセントを高低で示しているものは、できるだけ改訂しましょう。

- (3)アクセントは、単語だけでの発音にこだわるのではなく、文全体での発音の自然さをより重視し、そこに単語のアクセントがどのように関わっているのかを意識するようにしましょう。

以上のように、日本語のアクセントの知識が高低観から方向観へとアップデートすることで、日本語の音声教育が、よりわかりやすく、有効なものになっていくでしょう。

【本文で言及した参考文献】

- NHK放送文化研究所[編](2016)『NHK日本語発音アクセント新辞典』日本放送出版協会

- 国際交流基金[著]、磯村一弘、藤長かおる、伊藤由希子、湯本かほり、岩本雅子、羽吹幸、古川嘉子[執筆](2020-21)『いろどり 生活の日本語 入門/初級1/初級2』国際交流基金 https://www.irodori.jpf.go.jp/、

【もっと学びたい人のための文献・資料】

- 国際交流基金[著]、磯村一弘[執筆](2009)『国際交流基金日本語教授法シリーズ2 音声を教える』ひつじ書房

日本語のアクセントとイントネーションの関係を、方向観の立場から説明しています(第4章、第5章)。練習問題や、具体的な指導法の動画もあります。ぜひご覧ください。

- 塩田雄大(2022)「「アクセント辞典」の表示方法の変遷~「高低観」から「方向観」へ~」『放送メディア研究』14、NHK放送文化研究所【PDF:2MB】

NHKアクセント辞典の改訂において、アクセントの表示方法を高低観から方向観に改めたことに関するレポートです。

- 松村明[監修]、小学館大辞泉編集部[編]、磯村一弘[アクセント監修](2019)『大辞泉(デジタル大辞泉 iOSアプリ版)』小学館、物書堂

単語の発音を調べることができる辞書です。アクセントは↓と○で表されています。音声も聞くことができます。「辞書by物書堂」というアプリをダウンロードしてから、アプリ内の「ストア」から購入できます(Androidには対応していません)。

(この研究は、JSPS科研費 18K00682「日本語教育の視点に基づいた日本語アクセント記述の再検討」の成果の一部です。)