国際交流基金アジア美術アーカイブ

ASEAN諸国を中心にアジアの多様な文化を紹介することを目的とした「国際交流基金アセアン文化センター」が誕生したのは、1990年1月のことでした。各国の現代の芸術文化紹介を重視する方針に沿って、「物語の棲む杜─アセアンの現代美術」展(1990年2月12日~2月26日)で幕を開けた国際交流基金によるアジアの美術交流事業は、組織改編を経つつ、展覧会やシンポジウム、キュレーター育成など、時代に合った形を選択しながら現在も継続されています。

国際交流基金の活動と機を同じくして、1990年代以降、それまで目を向けられることの少なかったアジア地域の美術は、世界中から強い関心を集めるようになります。とりわけ現代美術の世界では、欧米の手法の受容を主としていた黎明期を越えると、各国の各アーティストが自らの手法と作風を見出していきました。国際的に活躍するアジアの作家は今日ますます増えています。その発展を支え、協働してきた国際交流基金のアジア美術関連の事業を振り返るために、「国際交流基金アジア美術アーカイブ」を立ち上げ、ここに紹介します。私たちが直に目撃したアジアの現代美術の道のりをみなさまと共有することで、この先のアジアとの関係の礎になることを願っています。

1990年代

1990年

1月アセアン文化センター設立

1991年

「物語の棲む杜」展

「伝統―インスピレーションの源泉」展

「インドネシア現代版画展」

「モンティエン・ブンマー展」

1992年

1993年

1994年

9月国際交流フォーラム(後に国際交流基金フォーラムに改称)開設(~2008年3月)

1995年

10月アジアセンター設立(アセアン文化センターを拡大・改組)

「美術前線北上中」展

「花宇宙」展

「ビヨンド・ザ・ボーダー」展

「幸福幻想」展

1996年

1997年

1998年

1999年

「アジアのモダニズム」展

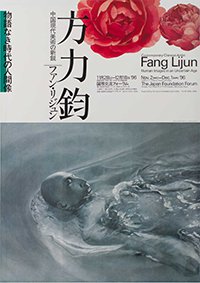

「方力鈞」展

「東南アジア1997 来るべき美術のために」展

「インド現代美術展─神話を紡ぐ作家たち」

2000年代

2000年

2001年

2002年

2003年

2004年

4月アジアセンターを解消、以後、国際交流基金本部がアジア関連の美術事業を継続

「ヘリ・ドノ展」

「アンダー・コンストラクション : アジア美術の新世代」展

「流動するアジア―表象とアイデンティティ」

「イ・ブル展」

「アウト・ザ・ウィンドウ」展

2005年

2007年

2008年

2009年

2010年代

2011年

2012年

2013年

「Have We Met?」展

「アジアのキュビスム」展

「Omnilogue」

「他人の時間」展

2014年

4月新たなアジアセンターを設立

2015年

4月他人の時間

2016年

「Art Studies」

「RUN&LEARN」

2017年

8月Condition Reportローカル展(12の展覧会)を東南アジア11都市で開催

2018年

12月呼吸する地図たち[山口]

2019年

2020年代

- *A - カタログ・報告書の全ページのPDFファイルを添付。

- *B - テキストのみPDFファイルを添付。

- 上記以外のカタログ・報告書以外のデータと、展覧会風景、シンポジウム等イベントの写真・音声・映像データはウェブでの公開はしていませんが、国際交流基金ライブラリーで閲覧・視聴できます。

What We Do事業内容を知る