アンダー・コンストラクション Under Construction

中国、インド、インドネシア、日本、韓国、フィリピン、タイのアジア7カ国出身の20~30代の若いキュレーター9名が、現地美術調査と議論を重ね、展覧会を作り上げる協働プロジェクト。総仕上げとなる総合展開催まで、キュレーター同士がお互いの文化と美術環境を理解し、同じ問題意識を共有し協力して解決していくという過程自体に、重要な意義がありました。

2000年8月に開かれた第1回ワーキング・セミナーを皮切りに、同年10月からは各キュレーターが2〜3都市ずつを調査。2001年2月の第2回ワーキング・セミナーでの相互の報告と議論を経て、プロジェクトの枠組みが決定しました。同年10月から2002年3月までの間に、各キュレーターが単独もしくは複数によるキュレーションで芦屋、ソウル、マニラ、北京、バンドゥン(インドネシア)、ムンバイ(インド)、バンコクでローカル展を開催。その成果を2002年4月の第3回ワーキングセミナーでまとめたのち、同年12月から東京でローカル展に参加した全アーティスト43名/組が集合して総合展を開催しました。

丸3年にわたるこの「キュレーションの越境」という試みは、国家という枠組みを越えて、キュレーターやアーティストが相互のネットワークを構築し、さらなる協働へと発展していく大きな契機となりました。

総合展

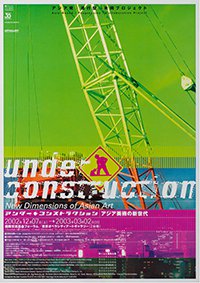

アンダー・コンストラクション─アジア美術の新世代 Under Construction: New Dimensions of Asian Art

2000年代に入り、世界各地の国際展で大きな注目を集めていたアジア地域の現代美術を通して、「アジアとは何か?」を問いかけた展覧会。欧米や日本に比べて美術館や美術の支援制度などの文化的インフラが整っていない中、中国、インド、インドネシア、日本、韓国、フィリピン、タイのアジア7カ国出身のキュレーターたちによる複数の視線は、力強い批評性を備え、多様な表現を見出しました。総合展である本展は、前年のアジア各地でのローカル展を踏まえ、同じ7カ国出身のアーティスト43名/組の作品により、東京の2会場で同時開催されました。

| 会期・会場 (東京) |

2002年12月7日~2003年3月2日 |

|---|---|

| 国際交流基金フォーラム 東京オペラシティアートギャラリー |

|

| キュレーター | パトリック・D・フローレス(フィリピン大学美術学部教授) クリッティヤー・カーウィーウォン(チェンマイ大学美術館キュレーター) ランジット・ホスコテ(美術評論家) アスモジョ・ジョノ・イリアント(バンドゥン工科大学美術デザイン学部講師) 神谷幸江(インディペンデント・キュレーター) 片岡真実(東京オペラシティアートギャラリー主任キュレーター) キム・ソンジョン(アートソンジェ・センター主任キュレーター) 皮力|ピー・リー(北京中央美術学院副研究員) 山本淳夫(芦屋市立美術博物館学芸員) |

| アドバイザー | 水沢勉(神奈川県立近代美術館専門学芸員) 南條史生(森アートミュージアム副館長) 建畠晢(多摩美術大学教授) |

| プログラム・ディレクター | 古市保子(国際交流基金アジアセンター美術コーディネーター) |

| アーティスト | (中国) 陳劭雄|チェン・シャオシォン、崔岫聞|ツイ・シゥウェン、蒋志|ジァン・ジ、闞萱|カン・シュエン、繆暁春|ミャオ・シャオチュン、王功新|ワン・ゴンシン、楊振中|ヤン・ジェンジョン (インド) スボード・グプタ、ジティーシュ・カラト、バールティ・ケール、シブ・ナテーサン、バイジュ・パルタン、シャルミラ・サマント (インドネシア) ハンディウィルマン、グスバルリアン・ルビス、シャギニ・ラトナウラン、ソフワン、S・テディ・D (日本) 二名良日、北尾博史、野口里佳、小沢剛、ログズギャラリー、サキサトム、篠田太郎 (韓国) ギムホンソック、ハム・ジン、ヂョン・ヤンドゥ、キム・ボン、キム・ソラ、イ・ミギョン、イ・ジュヨ (フィリピン) アルフレド&イサベル・アキリサン、アルフレド・エスキリヨ、ホセ・レガスピ、マーク・マエストロ、マイク・ムニョス+パロイ・カガヤ木彫工房、ワイヤー・ロンメル・トゥエゾン (タイ) マーリーヤー・ダムロンポン、タッサナイ・セータセーリー、マイケル・シャオワナーサイ 、モントリー・タームソムバット、アピチャートポン・ウィーラセータクン |

| 主催 | 国際交流基金アジアセンター、財団法人東京オペラシティ文化財団 |

| 特別協賛 | 日本生命 |

| 協賛 | NTT都市開発、小田急電鉄 |

| 協力 | 山大鉄商、相互物産、韓国文化芸術財団、BEAMS、COMET、ロッテ商事株式会社、SHIBUYA MARUNAN、東京カラー工芸社 |

| 助成 | 財団法人ポーラ美術振興財団 |

| 関連プログラム | オープニング記念シンポジウム:「アジアでキュレーションを考える」 2002年12月7日 / 国際交流基金国際会議場 / パネリスト= デヴィット・エリオット、ホウ・ハンルゥ、パトリック・D・フローレス、クリッティヤー・カーウィーウォン、ランジット・ホスコテ、アスモジョ・ジョノ・イリアント、神谷幸江、片岡真実、キム・ソンジョン、皮力、山本淳夫 国際交流基金設立30周年記念事業 / 国際シンポジウム2002「流動するアジア─表象とアイデンティティ」 2002年12月13日、14日 / 国際交流基金国際会議場 / パネリスト= トニー・ベネット、レイ・チョウ、デヴィット・エリオット、小泉晋弥、李龍雨、水沢勉、グナワン・モハマド、酒井直樹、建畠晢、アンモル・ヴェラニ、汪暉、吉見俊哉 / リンク= 国際交流基金アジア美術アーカイブ アーティストトーク1 2002年12月7日 / 国際交流基金フォーラム / 北尾博史、ホセ・レガスピ、バイジュ・パルタン、シャギニ・ラトナウラン、ヤン・ジェンジョン アーティストトーク2 2002年12月8日 / 東京オペラシティアートギャラリー / マーリーヤー・ダムロンポン、アルフレド&イサベル・アキリサン、ギムホンソック、ヂョン・ヤンドゥ、キム・ソラ、イ・ミギョン、タッサナイ・セータセーリー、S・テディ・D、ワイヤー・ロンメル・トゥエゾン アーティストトーク3 2002年12月15日 / 東京オペラシティアートギャラリー / 二名良日、野口里佳、サキサトム、篠田太郎 パフォーマンス:「クリーン」 2002年12月9日 / 国際交流基金フォーラム / パフォーマー= スボート・グプタ 特別講義:「アジア美術新世紀─『アンダー・コンストラクション』解体新書」 2003年2月6日 / 国際交流基金国際会議場 / 講師= 蔡國強 |

| リンク | 国際交流基金ウェブサイトアーカイブページ 東京オペラシティ アートギャラリー |

カタログ(総合展)

アンダー・コンストラクション─アジア美術の新世代

Anda konsutorakushon—Ajia bijutsu no shinsedai

片岡真実|カタオカ マミ [編]

Edited by Kataoka Mami

- 出版地:出版者

東京:国際交流基金アジアセンター、財団法人東京オペラシティ文化財団

- 発行年

2002年

- ページ数

212p

- サイズ

27cm

- シリーズ名

東京オペラシティアートギャラリー展覧会資料;第14号

- 言語

日本語 (jpn)、英語 (eng)

- ISBN

4925204130

- NCID

BA62792546

【目次】

| p4 | ごあいさつ | |

| Project Overview | ||

| p10 | アジア:協働空間の可能性─アンダー・コンストラクション・プロジェクト | |

| p17 | 進行形アジアを越えて─アンダー・コンストラクション総合展 | |

| Curator's Text | ||

| p25 | 「対」から「即」へ:アジア美術の可能性への一考察 | |

| p31 | コンテンポラリーの再建 | |

| p41 | Plates / 図版 | |

| Curator's Text | ||

| p74 | アンダー・コンストラクションとローカリゼーションについて | |

| p82 | 墨汁とマニラ封筒:アートとグローバル・メディアに関する3つの瞑想 | |

| p90 | アジアの現在:アンダー・コンストラクション? | |

| p98 | Plates / 図版 | |

| Curator's Text | ||

| p130 | 対話に向かうアプローチ、アジアより | |

| p137 | オアシスを求めて | |

| p145 | 狂想曲:日常生活の想像に向けて | |

| p154 | Plates / 図版 | |

| p181 | Appendix | |

| p182 | アーティスト略歴・主要文献 | |

| p204 | プロジェクトの仕組みとプロセス | |

| p206 | ローカル展概要 | |

【PDF】

アンダー・コンストラクション─アジア美術の新世代

- 古市保子 (日本語)【PDF:5.67MB】 (英語)【PDF:9.11MB】

- 片岡真実 (日本語)【PDF:6.94MB】 (英語)【PDF:9.02MB】

- 山本淳夫 (日本語)【PDF:4.51MB】 (英語)【PDF:6.21MB】

- パトリック・D・フローレス (日本語)【PDF:10.22MB】 (英語)【PDF:9.86MB】

- クリッティヤー・カーウィーウォン (日本語)【PDF:6.74MB】 (英語)【PDF:7.07MB】

- ランジット・ホスコテ (日本語)【PDF:8.00MB】 (英語)【PDF:7.81MB】

- アスモジョ・ジョノ・イリアント (日本語)【PDF:6.19MB】 (英語)【PDF:6.05MB】

- 神谷幸江 (日本語)【PDF:6.24MB】 (英語)【PDF:8.10MB】

- キム・ソンジョン (日本語)【PDF:7.98MB】 (英語)【PDF:7.76MB】

- 皮力|ピー・リー (日本語)【PDF:7.85MB】 (英語)【PDF:6.17MB】

ローカル展(芦屋)

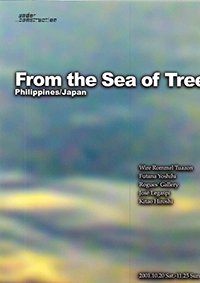

樹海より From the Sea of Trees

フィリピンのマニラ、日本の関西地方をそれぞれ活動拠点とするアーティスト5名/組による展覧会。「樹海」をキーワードに、古来より神聖なものとして扱われてきた森林と、しかし近代化によって失われつつあるその神聖さを象徴的に扱って、自然/人間という二項対立のあり方ついて作品を通して見つめました。

| 会期・会場 (芦屋) |

2001年10月20日~11月25日 |

|---|---|

| 芦屋市立美術博物館 | |

| キュレーター | 山本淳夫(芦屋市立美術館博物館学芸員) |

| アーティスト | ワイヤー・ロンメル・トゥエゾン、二名良日、ホセ・レガスピ、ログズギャラリー、北尾博史 |

| 主催 | 芦屋市立美術博物館、(財)芦屋市文化振興財団、国際交流基金アジアセンター |

| 後援 | フィリピン共和国総領事館(大阪) |

| 協力 | ギャラリー&スタジオ・タフ、群像舎、芦屋市立伊勢幼稚園 |

| 関連プログラム | アーティスト・イン・レジデンス ワイヤー・ロンメル・トゥエゾン= 2001年10月1日~30日 / 二名良日= 会期中随時 パフォーマンス:「Ode to Atsuko Tanaka: In Full Bloom (田中敦子に捧ぐ)」 2001年10月20日 / 芦屋市立伊勢幼稚園 / 出演= ワイヤー・ロンメル・トゥエゾン プロジェクト1:「Residual Noise 残留雑音」 2001年10月20日、27日、11月3日、10日、17日 / 芦屋市立美術博物館 / ログズギャラリー プロジェクト2:「樹上小屋へ行こう!」 2001年11月4日、18日 / 大磯アート山(淡路)、池田市立青少年野外活動センター / 二名良日 シンポジウム 2001年10月21日 / 芦屋市立美術博物館講義室 / 出席= パトリック・D・フローレス、ワイヤー・ロンメル・トゥエゾン / モデレーター= 山本淳夫 |

| リンク | 国際交流基金ウェブサイトアーカイブページ |

ローカル展(マニラ)

クラフティング・エコノミーズ Crafting Economies

「工芸」として扱われる作品を通じ、とりわけ工芸と美術(工芸/美術)という定義(領分)の不確定性を問題意識としながら、フィリピンと日本の作家7名/組を紹介しました。芦屋で行われた「樹海」展と作品やコンセプトを共有しての開催。

| 会期・会場 (マニラ) |

2002年2月5日~3月17日 |

|---|---|

| フィリピン文化センター・ギャラリー [CCP] | |

| キュレーター | パトリック・D・フローレス(フィリピン大学美術学部教授) |

| アーティスト | マイク・ムニョス + パロイ・カガヤ木彫工房、二名良日、マーク・マエストロ、アルフレド&イサベル・アキリサン、北尾博史、ログズギャラリー、ワイヤー・ロンメル・トゥエゾン |

| 主催 | 国際交流基金、フィリピン文化センター [CCP] |

| 関連プログラム | シンポジウム 2002年2月7日 / フィリピン大学(ロス・パニョス、ラグナ州) / パネリスト= 山本淳夫、パトリック・D・フローレス、アルフレド・アキリサン、ログズギャラリー、二名良日、ワイヤー・ロンメル・トゥエゾン、マーク・マエストロ 、マイク・ムニョス テラコッタ、シルクスクリーン、手漉き紙のワークショップ 2002年2月7日 / フィリピン美術高等学校(ロス・パニョス、ラグナ州) / ワークショップ指導= ワイヤー・ロンメル・トゥエゾン、マーク・マエストロ 、マイク・ムニョス |

カタログ(芦屋展、マニラ展)

樹海より / クラフティング・エコノミーズ

Jukai yori / Kurafutingu ekonomizu

山本淳夫|ヤマモト アツオ、パトリック・D・フローレス [編]

Edited by Yamamoto Atsuo; Patrick D. Flores

- 出版地:出版者

東京:国際交流基金アジアセンター

芦屋:芦屋市立美術博物館

マニラ:フィリピン文化センター - 発行年

2001年

- ページ数

64p

- サイズ

21cm

- 注記

ページ番号が2種存在

- 言語

日本語 (jpn)、英語 (eng)

- NCID

BA80960777

【目次】

| 四ページ | 「アンダー・コンストラクション」プロジェクトとは | |

| 五ページ | 序文:樹海より / クラフティング・エコノミーズ | |

| 出品作家 | ||

| 八ページ | 北尾博史 | |

| 一四ページ | ホセ・レガスピ | |

| 二〇ページ | ログズギャラリー | |

| 二六ページ | 二名良日 | |

| 三三ページ | アルフレッド・ジャン&マリア・イサベル・ゴーディネス=アキリザン | |

| 四〇ページ | ワイヤー・ロンメル・トゥエゾン | |

| 四六ページ | パロイ・カガヤ木彫工房 | |

| 四九ページ | マイク・ムニョス | |

| 五二ページ | マーク・マエストロ | |

| 論文 | ||

| 一〇ページ | 樹海より | |

| 二二ページ | つくること / 変換すること | |

ローカル展(ソウル)

ファンタジア Fantasia

日々の生活の中からモチーフ見出し作品を制作している中国、日本、韓国、タイの作家を紹介。ハイ/ロー・カルチャーという垣根を取り払い、日々の現実生活を「ファンタジア」=幻想へと変転させるような作品を通して、我々が抱く偏見や常識を見つめ直しました。

| 会期・会場 (ソウル) |

2001年11月7日~12月9日 |

|---|---|

| スペースimA | |

| キュレーター | キム・ソンジョン(アートソンジェ・センター主任キュレーター) 神谷幸江(インディペンデント・キュレーター) 皮力|ピー・リー(北京中央美術学院副研究員) |

| アーティスト | 蒋志|ジァン・ジ、闞萱|カン・シュエン、楊振中|ヤン・ジェンジョン、小沢剛、サキサトム、篠田太郎、ギムホンソック、ハム・ジン、キム・ボン、キム・ソラ、イ・ミギョン、イ・ジュヨ、マーリーヤー・ダムロンポン |

| 主催 | イルミン美術館、国際交流基金 |

| 協力 | 韓国文化芸術振興院、桂園造形芸術大学、東亜日報、サムソン電子 |

| 関連プログラム | レジデンス・プログラム 2001年10月18日~11月8日 / 桂園造形芸術大学 / 参加者= キュレーター、アーティスト シンポジウム 2001年11月7日 / ソウル日本文化センター / パネリスト= キム・ソンジョン、神谷幸江、皮力、水沢勉、ユウ・ジンサン、南條史生 |

カタログ(ソウル展)

Fantasia

キム・ソンジョン、神谷幸江|カミヤ ユキエ、皮力|ピー・リー [編]

Edited by Kim Sunjung; Kamiya Yukie; Pi Li

- 出版地:出版者

ソウル:Fantasia Project

- 発行年

2001年

- ページ数

24p

- サイズ

18cm

- 言語

韓国語 (kor)、英語 (eng)

【目次】

| p2 | Map |

| p4 | Looking for Fantasia in the everyday life |

| p5 | Fantasia, or Disenchantment of the World |

| p6 | Wings of Imagination |

| p7 | Artists |

| p21 | About the Under Construction Project |

ローカル展(北京)

狂想曲 Fantasia

ソウルでの「ファンタジア」展と同じキュレーター陣による北京巡回展。プラスチックに代表されるような派手で「つくりもの」のような現実の中で、抱きづらくなりつつある夢や幻想について、ソウル展と共通する出品作家の作品を中心に考えました。

| 会期・会場 (北京) |

2002年3月2日~30日 |

|---|---|

| 遠洋芸術センター | |

| キュレーター | 皮力|ピー・リー(北京中央美術学院副研究員) 神谷幸江(インディペンデント・キュレーター) キム・ソンジョン(アートソンジェ・センター主任キュレーター) |

| アーティスト | 蒋志|ジァン・ジ、闞萱|カン・シュエン、楊振中|ヤン・ジェンジョン、繆暁春|ミャオ・シャオチュン、小沢剛、サキサトム、篠田太郎、野口里佳、ギムホンソック、ハム・ジン、ヂョン・ヤンドゥ、キム・ボン、キム・ソラ、イ・ミギョン、イ・ジュヨ、マーリーヤー・ダムロンポン |

| 主催 | 遠洋芸術センター、国際交流基金 |

| 関連プログラム | シンポジウム「Imigragiton from Daily Life」 2002年3月3日 / 中央美術学院 / 報告者= 皮力、神谷幸江、キム・ソンジョン / レクチャー・ディスカッション= ファン・ドゥ、ファン・ディアン、南條史生 イベント:「サキサトム:ポットラックビデオフェスタ」 2002年3月3日 / ロフト─ニュー・メディア・アート・スペース |

ローカル展(バンドゥン)

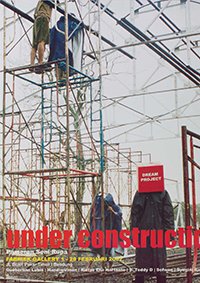

ドリーム・プロジェクト Dream Project

展覧会開催時の2002年、インドネシアでまだ一般的ではなかったホワイトキューブのギャラリーを建物ごと作り上げるところから始め、インドネシア人作家の作品を展示。欧米的な空間に、欧米と異なる形で成長し未だ発展の過程にあったインドネシアの現代美術を展示することにより、プロジェクト全体のテーマである「アンダーコンストラクション(建築中)」を象徴的に具現化しました。

| 会期・会場 (バンドゥン、インドネシア) |

2002年2月1日~3月1日 |

|---|---|

| ファブリーク・ギャラリー | |

| キュレーター | アスモジョ・ジョノ・イリアント(バンドゥン工科大学美術デザイン学部講師) |

| アーティスト | R・E・ハルタント、シャギニ・ラトナウラン、グスバルリアン・ルビス、ソフワン、ハンディウィルマン、S・テディ・D |

| 主催 | 国際交流基金、バンドゥン工科大学ギャラリー・スマルジャ |

| 関連プログラム | レクチャー / シンポジウム:「現代美術とその重要性」 2002年2月23日 / ファブリーク・ギャラリー / パネリスト= ニルワン・デナント、アラフマヤーニ、アスモジョ・ジョノ・イリアント |

ローカル展(ムンバイ)

クリッキング・イントゥ・プレイス Clicking into Place

自国のアイデンティティを独立初期に位置づける点や、公用語として英語を通じて欧米の近代的価値観に早くから触れてきたことなど、インドとフィリピンにおける政治・文化的類似性に注目して、両国から4人のアーティストを紹介しました。

| 会期・会場 (ムンバイ、インド) |

2002年2月9日~28日 |

|---|---|

| サクシ・ギャラリー | |

| キュレーター | ランジット・ホスコテ(美術評論家) |

| アーティスト | ジティーシュ・カラト、バイジュ・パルタン、シブ・ナテーサン、アルフレド・エスキリヨ |

| 主催 | 国際交流基金、サクシ・ギャラリー |

| 関連プログラム | シンポジウム:「リ・オリエンティング・アジア─グローバリゼーション時代の文化アイデンティティの変容」 2002年2月25日 / 国立近代美術館講堂、ムンバイ / パネリスト= アルユン・アパデュライ、イリヤ・トロヤノワ、パトリック・D・フローレス 、ランジット・ホスコテ |

カタログ(ムンバイ展)

Clicking into Place

ランジット・ホスコテ [編]

Edited by Ranjit Hoskote

- 出版地:出版者

ムンバイ:Sakshi Gallery

東京:国際交流基金アジアセンター - 発行年

2002年

- ページ数

24p

- サイズ

21cm

- 言語

英語 (eng)

【目次】

| p2 | About the Under Construction Project |

| p3 | The Critical Image: Annotations to “Clicking into Place” |

| p6 | Artists |

| p22 | Regarding Image |

ローカル展(バンコク)

ご迷惑をおかけします Sorry for the Inconvenience

「ご迷惑をおかけします」というタイトルに込められたのは、現実・仮想両世界において一度立ち止まることの勧め。移り変わりの激しい世界の中で、伝統/先端、都会/田舎などに対立項にどのように応じたらよいか、インド、中国、タイのアーティスト10名の作品を通して問いかけました。

| 会期・会場 (バンコク) |

2002年2月23日~3月30日 |

|---|---|

| プロジェクト304 バンコク大学アートギャラリー サイアム・アート・スペース |

|

| キュレーター | クリッティヤー・カーウィーウォン(チェンマイ大学美術館キュレーター) |

| アーティスト | バールティ・ケール、シャルミラ・サマント、スボード・グプタ、陳劭雄|チェン・シャオシォン、崔岫聞|ツイ・シゥウエン、王功新|ワン・ゴンシン、アピチャートポン・ウィーラセータクン、マイケル・シャオワナーサイ、モントリー・タームソムバット、タッサナイ・セータセーリー |

| 主催 | 国際交流基金、プロジェクト304、バンコク大学アートギャラリー、サイアム・アート・スペース、アリアンス・フランセーズ |

| 関連プログラム | パフォーマンス:「バンコク・バッファロー・ボーイズ・プロジェクト」 2002年2月23日 / バンコク大学アートギャラリー / パフォーマー= モントリー・タームソムバット レクチャー&ディスカッション:「今日のアジア─美術と文化の現状」 2002年2月24日 / バンコク日本文化センター / パネリスト= クリッティヤー・カーウィーウォン、モントリー・タームソムバット、タッサナイ・セータセーリー、マイケル・シャオワナーサイ、タノム・チャーパクディー、ウティット・アティマーナ、ワン・ゴンシン、チェン・シャオシォン、シャルミラ・サマント、バールティ・ケール 、難波祐子 |

カタログ(バンコク展)

Sorry for the Inconvenience

クリッティヤー・カーウィーウォン [編]

Edited by Gridthiya Gaweewong

- 出版地:出版者

バンコク:Thankamol Publishing

- 発行年

2002年

- ページ数

58p

- サイズ

20cm

- 言語

英語 (eng)、タイ語 (tha)

【目次】

| p4 | About the Under Construction Project |

| p7 | Today Asia; an Angle from Thai, Chinese and Indian Culture Workers |

| p18 | Works |

| p38 | Biography |