国際交流の夕べ-能と狂言の会2021

【動画配信(無料)】※2022年12月24日(土曜日)14時配信終了

国際交流基金(JF)京都支部では、海外からの留学生や外国人の方々、国際交流基金のフェロー、関西国際センター研修生に、日本の伝統文化にふれていただく機会を提供することを目的として、毎年秋に「国際交流の夕べ-能と狂言の会」を開催していましたが、2021年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響により、海外から日本研究者・留学生等の来日が困難な状況であり、また、感染拡大防止のため、収録した無観客舞台の公演映像を1年間無料配信いたします。

| 配信日時 |

2021年12月24日(金曜日)14時配信開始 ※1年間無料配信 |

|---|---|

| 演者・演目 | 狂言/大蔵流 茂山千五郎師『蝸牛(かぎゅう)』 能/金剛流 金剛永謹師『清経(きよつね)』 (能・狂言とも、あらすじの英語字幕付) |

| 主催 | 国際交流基金(JF)京都支部 |

| 協力 | 公益財団法人金剛能楽堂財団 有限会社茂山狂言会 立命館大学アート・リサーチセンター |

| お問い合わせ | 国際交流基金(JF)京都支部 電話:075-762-1136 |

演目紹介

狂言『蝸牛(かぎゅう)』

<あらすじ>

大峰山葛城山で修行を終えた山伏は、故郷の出羽国羽黒山を目指して旅をしていました。しかし、途中で眠くなったので、道端の竹藪の中に入って昼寝をしてしまいます。

場面が変わり、長生きの祖父を持った主人が、もっと長生きをしてもらいたいが、それにはカタツムリを取ってきて食べさせることだと聞いたので、太郎冠者に取って来るように命じます。しかし太郎冠者はカタツムリを見たことがありませんでした。そこで主人より「頭が黒く、腰に貝を付けていて、時々は角を出す。大きいものは人間ほどある」というカタツムリの特徴を教えてもらい、村外れの竹藪へ探しに行きます。

そこで太郎冠者が見つけたのは、先ほどから寝ていた山伏でした。兜巾や法螺貝を見た太郎冠者は、山伏をカタツムリだと勘違いして、連れて帰ろうとします。

<狂言とは>

狂言とは、室町時代に能と共に形成された滑稽なお芝居です。平安時代末期から日本各地で起こった「猿楽」が元になっております。その後、能と狂言を合わせて「能楽」と呼ばれるようになります。能が悲劇的な歌舞劇なのに対し、狂言は喜劇的なセリフ劇です。観て笑って楽しむ芸能で、観客に緊張を与える能の間で、まるでサーカスの道化師のような役割を担ってきました。また生活の中の失敗談であったり、夫婦喧嘩を笑ってみたりと、現代でも変わらないものが笑いのテーマになっています。昔から伝わる普遍的な笑いの芸能が狂言なのです。

能『清経(きよつね)』

<あらすじ>

平清経の家臣・淡津三郎が形見の髪を持って帰都します。敗戦が続く平家の前途に絶望した清経は豊前の柳が浦(大分県)で入水自殺しました。討ち死にか病死ならともかく自死と知った清経の妻は怨み、「見るたびに心づくし(筑紫)の髪(神)なれば憂さ(宇佐)にぞ返すもとの社に」と受け取った髪を手向け返しますが、夢の中でも会いたいと願う妻の枕元に清経の霊が現れます。妻は夫の自死をなじり、夫は返された形見の恨みをこぼす。二つの世界に分かれ愛し合う二人の愚痴の言い合いです。

怨みを晴らすために清経は平家の落ちのび、宇佐の神にも見放されたいきさつ、入水の様子を語ります。平家の小船を浮かぶ紅葉に例える比喩の美しさ、白鷺の群れを源氏の旗と身間違う不安、月光の船上で横笛を吹いた後に入水するという詩情や無常の感が溢れています。

修羅道の戦いの様を見せますが、最後には入水の時に唱えた「南無阿弥陀仏」のおかげで成仏しました。

<能とは>

能は室町時代に観阿弥と世阿弥親子によって大成し、現在まで何度も繰り返し演じられる舞台芸能です。仮面劇ですが、登場人物の全てでなく、主役(シテ)とそれに準ずる人(ツレ)だけがつけます。主役が仮面をつけない場合も、仮面をつけているように無表情です。能舞台には他の演劇の背景や道具類のような物はありません。時々、何かを象徴するような簡単な作り物が出されます。仮面や簡単な作り物、更に演目の中心の舞は観能者に想像力で能の世界に浸りこませる要素です。能には対話劇は少なく、一人の主人公に焦点を当てます(詩劇的)。源流が宗教儀式でしたので、それらは神能(脇能)として能の演目の一つのジャンルになっています。また仏教の影響で戦いに携わった者が修羅の世界に堕ちて苦しむ修羅能、王朝文芸のヒロインなどが登場する鬘物(世阿弥が志向した「幽玄」の世界)、雑能、切能(鬼能)という五つのジャンルが演目にはあります。

出演者プロフィール

狂言師 茂山 千五郎 師

1972年、五世茂山千作の長男として生まれる。本名は正邦。

4歳の時『以呂波』のシテにて初舞台。過去には「花形狂言会」「狂言小劇場」「TOPPA!」「心味の会」を主宰し、狂言のみならず能楽のファン開拓にも力を注ぐ。現在は「茂山狂言会」HANAGATA改め「Cutting Edge KYOGEN」弟茂との兄弟会「傅之会」落語家桂よね吉との二人会「笑えない会」を主宰し、幅広い年代層へ狂言の魅力を伝える。また上海京劇院・厳慶谷や川劇変面王・姜鵬とのコラボ公演など、他ジャンルとの共演も精力的に行う。2016年十四世茂山千五郎を襲名。2005年文化庁芸術祭賞新人賞、2008年京都府文化賞奨励賞受賞。

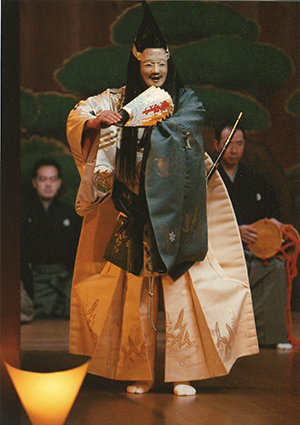

能楽師 金剛 永謹 師

1951年、二十五世宗家金剛巌の長男として京都に生まれる。幼少より、父・金剛巌に師事。

1998年9月能楽金剛流二十六世宗家を継承する。2003年5月金剛能楽堂を京都御所の西向かいに移転、竣工。重要無形文化財総合指定保持者。

「舞金剛」と呼ばれる華麗で躍動感溢れる金剛流独特の芸風に、「京金剛」といわれる優美で雅やかさが加わった芸風を特徴とし、シテ方五流宗家の中で唯一関西を本拠地とする。

金剛流第一回の海外公演であるカナダ・アメリカ公演団長を皮切りに、イタリア、フランス、スペイン、ポルトガル、ロシアなどでの海外公演も多数行う。

京都市芸術新人賞、京都府文化賞新人賞、京都府文化賞功労賞受賞。京都市文化功労者表彰。第67回芸術選奨文部科学大臣賞受賞。2018年紫綬褒章受章。

公益財団法人金剛能楽堂財団理事長。一般社団法人金剛能楽会代表理事。一般社団法人日本能楽会常務理事。

京都市立芸術大学客員教授。

著書に『金剛家の面』、『金剛宗家の能面と能装束』がある。

[お問い合わせ]

国際交流基金(JF)京都支部

電話:075-762-1136

〒606-8436 京都市左京区粟田口鳥居町2番地の1 京都市国際交流会館3階