日本語教育ニュース 国際交流基金の日本語教育の論考や実践が読める!『国際交流基金日本語教育論集』

- 日本語教育ニュース

- このコーナーでは、国際交流基金の行う日本語教育事業の中から、海外の日本語教育関係者から関心の高いことがらについて最新情報を紹介します。

2025年9月

国際交流基金日本語国際センター

国際交流基金は、「国際交流基金リポジトリ」にて『国際交流基金日本語教育論集』を公開しています。

『国際交流基金日本語教育論集』とは?

『国際交流基金日本語教育論集』とは、国際交流基金(以下、JF)で日本語教育事業に携わる日本語教育専門員や職員、JFの海外事務所で働く日本語専門家や日本語教師、日本語コーディネーター、職員等により執筆された論文や報告を年に1回、論文集として発行したもので、「国際交流基金リポジトリ(以下、JFリポジトリ)」に全文を公開しています。

この記事では、前半は『国際交流基金日本語教育論集』発行の目的やどのような論文を掲載しているか、後半ではJFリポジトリでの閲覧方法、また掲載する論文の審査についてご案内いたします。

『国際交流基金日本語教育論集』発行の目的

『国際交流基金日本語教育論集』は、JFの日本語教育の実践、教材の開発、研究活動等に関する論文や報告を掲載し、日本語教育事業の質的向上や発展を図るとともに、その成果や関連情報などを国内外の日本語教育関係者に広く紹介・提供することを目的として発行しています。

どのような論文を掲載しているか?

『国際交流基金日本語教育論集』に掲載されている論文・報告は、内容の特徴に応じて、以下の5つのカテゴリーに分類されています。

- 教育実践論文

日本語教育分野における教育実践について、背景や経緯、および教育現場への貢献を論じたもの - 教材開発論文

教材/教育システムの開発に至る背景や経緯、その教育的効果を論じたもの - 研究論文

充分なデータに基づく分析と考察を踏まえて、日本語教育分野への貢献を示す理論的、実証的な研究 - 研究ノート

日本語教育分野における研究の目的や課題・方法を明示し、将来的に論文へと発展する可能性がある中間的な論考 - 報告

日本語教育分野における実践、調査、視察等に関する報告

現在、JFリポジトリには『国際交流基金日本語教育論集』のほか、その前身である『国際交流基金日本語教育紀要』『日本語国際センター紀要』『世界の日本語教育』のバックナンバーも含め、合計867本におよぶ日本語教育関連の論文や報告が公開されています。

2025年3月に公開した最新の第21号より掲載論文をご紹介します。

タイトルをクリックするとJFリポジトリのページへ移動します。

【教材開発論文】

- 中尾 有岐・岡本 拓

「VRを活用した「ホームビジットA1自習コース」の開発と評価」

【報告】

- 黒田 亮子・笠井 陽介・國頭 あさひ・熊野 七絵

「「つなひろ」を使った地域のオンライン日本語教室立ち上げ支援-はじめて日本語を学ぶ生活者にオンラインで実施するための工夫-」 - 古閑 紘子・大田 祥江

「海外巡回展とコラボレーションした韓国の日本語学習者向けワークシート作成と活用の試み」 - 羽吹 幸・松本 みなみ・ノッパワン ブンソム・生田 守

「日本語パートナーズ派遣事業におけるカウンターパート教師支援-タイの取り組みに関する報告-」 - 藤長 かおる・土屋 仁美・藤村 春菜

「ストラテジーに注目した会話授業の実践-ドラマ「スアン日本へ行く!」を使って-」 - 三矢 真由美・矢田 浩文

「継承語児童のための多読会」

JFリポジトリでの『国際交流基金日本語教育論集』の閲覧方法

『国際交流基金日本語教育論集』は、国際交流基金のウェブサイト内「JFリポジトリ」で、どなたでも無料で全文を閲覧・ダウンロードできます。ここではその利用方法をご紹介します。

1.最新号を読むには

(1)まず、JFリポジトリ(https://jpf.repo.nii.ac.jp/)にアクセスします。

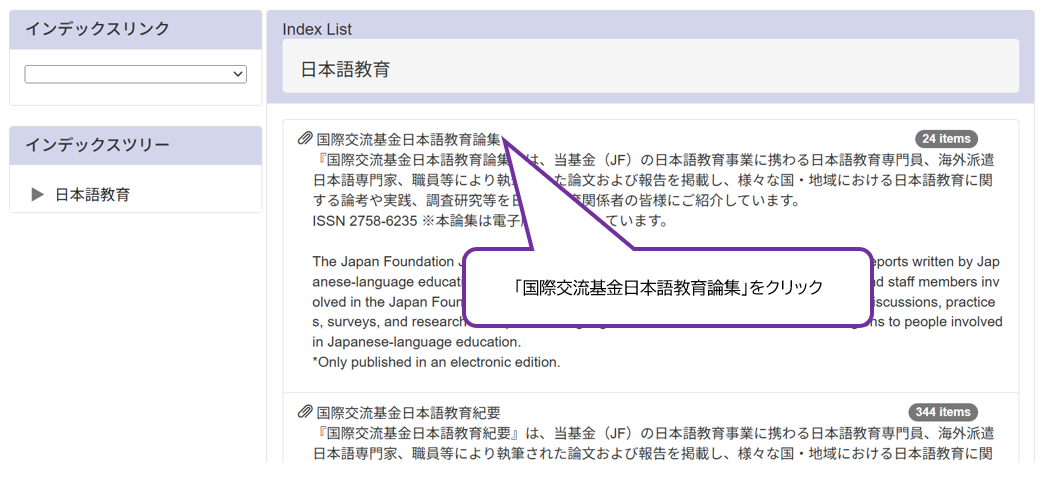

(2)トップページで「日本語教育」をクリックします。

(3)表示された一覧から『国際交流基金日本語教育論集』を選びます。

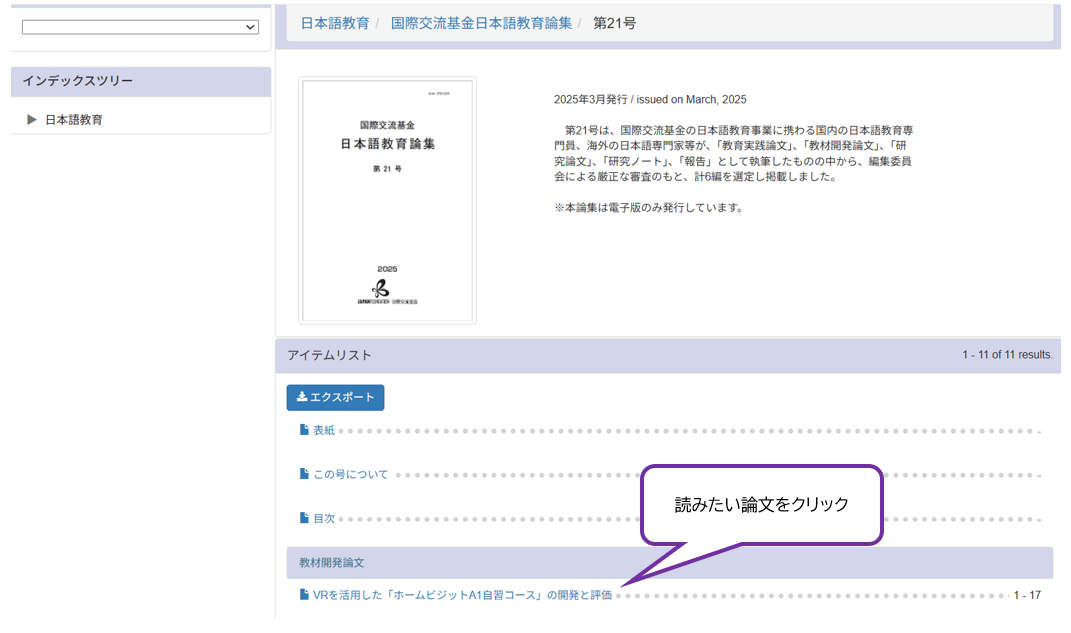

(4)読みたい号(例:第21号)をクリックすると、掲載論文のリストが表示されます。

(5)論文タイトルを選ぶと詳細ページが開き、PDFでの閲覧やダウンロードが可能です。

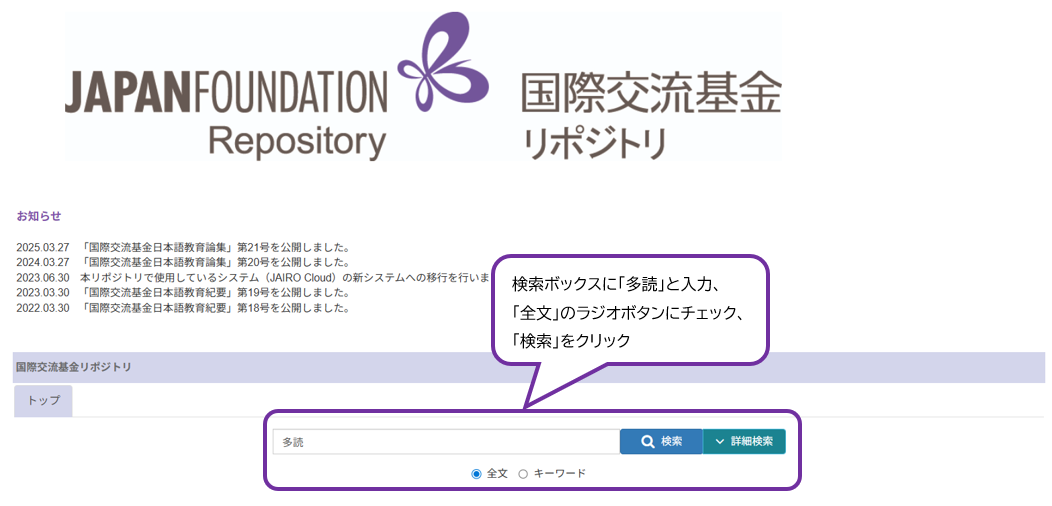

2.キーワードで検索するには

論文をテーマやキーワードで探したいときは、JFリポジトリのトップページにある検索ボックスを使います。たとえば「多読」と入力し、「全文」のラジオボタンにチェックを入れて検索すれば、そのキーワードを含む論文が一覧で表示されます。

あとは、読みたい論文のタイトルをクリックすれば、閲覧ができます。

このように、簡単な操作で豊富な論文にアクセスできます。ご自身の関心に合った資料をぜひ探してみてください。

掲載する論文の審査について

『国際交流基金日本語教育論集』に掲載される論文は、どのようにして選ばれているのでしょうか。審査にはいくつものステップがあり、丁寧かつ公正なプロセスを経ています。

まず、『国際交流基金日本語教育論集』事務局により、毎年5月中旬に論文の投稿案内が出され、募集がスタートします。募集期間は約3か月あり、8月下旬に締切られます。

そして、外部専門家と国際交流基金日本語教育専門員から構成される編集委員会によって、投稿された論文の審査が行われます。論文が受理された時点で、執筆者の氏名や所属といった情報は、審査を担当する編集委員には一切開示されません。この匿名性の確保により、審査の公平性が保たれています。

審査は、投稿された論文の内容について、専門的知識・経験を持った編集委員が査読を行います。査読は、複数の目で公平に行うため、編集委員2~3人で1本の論文を担当します。論文は複数の段階を経て厳正に審査され、審査を通った論文のみが翌年3月に公開されます。

このように、掲載に至るまでの道のりは決して平坦ではありません。事実、第21号の採用率は46%にとどまっており、「狭き門」となっています。だからこそ、本論集に掲載されている論文は、日本語教育に携わる方々にとって、現場で役立つ貴重なリソースとなっています。

また、「不採用」となった場合でも編集委員からのコメントがフィードバックされる仕組みになっており、その後の論文執筆や研究に役立つことが期待されています。

論集の投稿募集や審査の過程に関してもっと知りたい方は、以下のリンクからご確認ください。

国際交流基金 - 国際交流基金日本語教育論集

おわりに

『国際交流基金日本語教育論集』では、世界の日本語教育の現場で培われた知見や実践を、数多くご覧いただけます。ぜひ、さまざまな国や地域での日本語教育の取り組みに触れてみてください。授業のヒントになる論考や、現場で実際に使える活動のアイデアなど、みなさまの教育実践に役立つ内容がきっと見つかるはずです。本論集を活用し、皆さまの現場での工夫や発展につなげていただければ幸いです。

(日本語国際センター 国際交流基金日本語教育論集事務局)