日本語教育レポート いろどりマラソン―共に学び、走り続けるフィリピンの日本語教師たち

- 日本語教育レポート

- このコーナーでは、国内外の日本語教育について広く情報を交換したり、お互いの交流をはかるために、各地域の新しい試みやコース運営などについて、関係者の方々に具体的に紹介していただきます。

2025年11月

マニラ日本文化センター 日本語専門家 安宅純子

1. はじめに 変化と共に走り続ける日本語教育

日本語教育の現場では教師の役割や授業の在り方が急速に変化しています。特に海外においては、学習者の多様化、教育資源の都市部への集中、そして就労に直結する日本語教育へのニーズの高まりなど、さまざまな課題に直面しています。フィリピンもその例外ではありません。

本レポートでは、フィリピンの日本語教育の現場で現役教師でありながら日本語学習者でもある先生方が、互いに励まし、学び合いながら“長距離走”に挑む取り組み—「いろどりマラソン」をご紹介します。この取り組みは“仲間とともに、気づきを共有し、共に学び合って成長し続けるコミュニティづくり”の実践でもあります。

2. 背景 変わりゆく日本語教育のニーズとフィリピンの現状

フィリピンではOFW(Overseas Filipino Workers)と呼ばれる海外労働者が人口の約1割を占めており、国の経済を支えています。日本における国籍別外国人労働者数を見ても、2024年10月末時点で、フィリピンはベトナム、中国に続く第3位で245,565人が日本各地で働いています(注1)。

一方、フィリピン国内の日本語学習者数は42,677人(注2)で、そのうち35%を占める15,020人が学校教育以外の日本語学校やトレーニングセンター(注3)で日本語を学んでいます。そうした機関で彼らが日本語を学ぶ主な目的は日本で働くこと、特に介護や外食業、建設、自動車整備などの分野が人気で、就労に直結する日本語の習得が急務とされています。こうした時代の流れを受け、フィリピンでも日本語教育の質と実用性がますます問われるようになってきました。

しかし、フィリピン国内には日本語教師養成課程が体系的に整備されていないという現状があります。教師の多くは独学や現場経験を通じて学びを深めていますが、体系的な研修や継続的な専門能力開発の機会が不足しています。

また、フィリピンの日本語教育における教授法は依然として文法中心の伝統的なアプローチが主流で、語彙の丸暗記や翻訳中心の授業が根強く残っています。日本語学校やトレーニングセンターで指導している多くのフィリピン人日本語教師は、教師自身このような従来のスタイルで日本語を学んできたため、自らの学習経験をなぞる形で日本語を教えているのが現状です。このような状況では、新たな日本語学習者が実際の使用場面に即した「使える日本語」を身につけるのは困難です。

こうした背景から、フィリピンの日本語教師たちの学習体験をアップデートし、さらに教師としての継続的な専門能力開発を目指して、「いろどりマラソン」の取り組みを始めました。

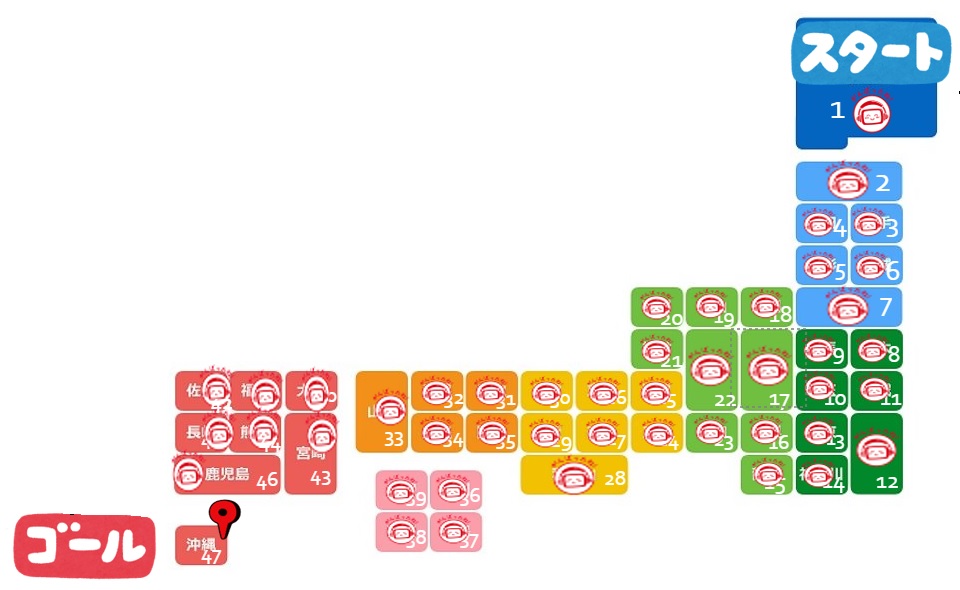

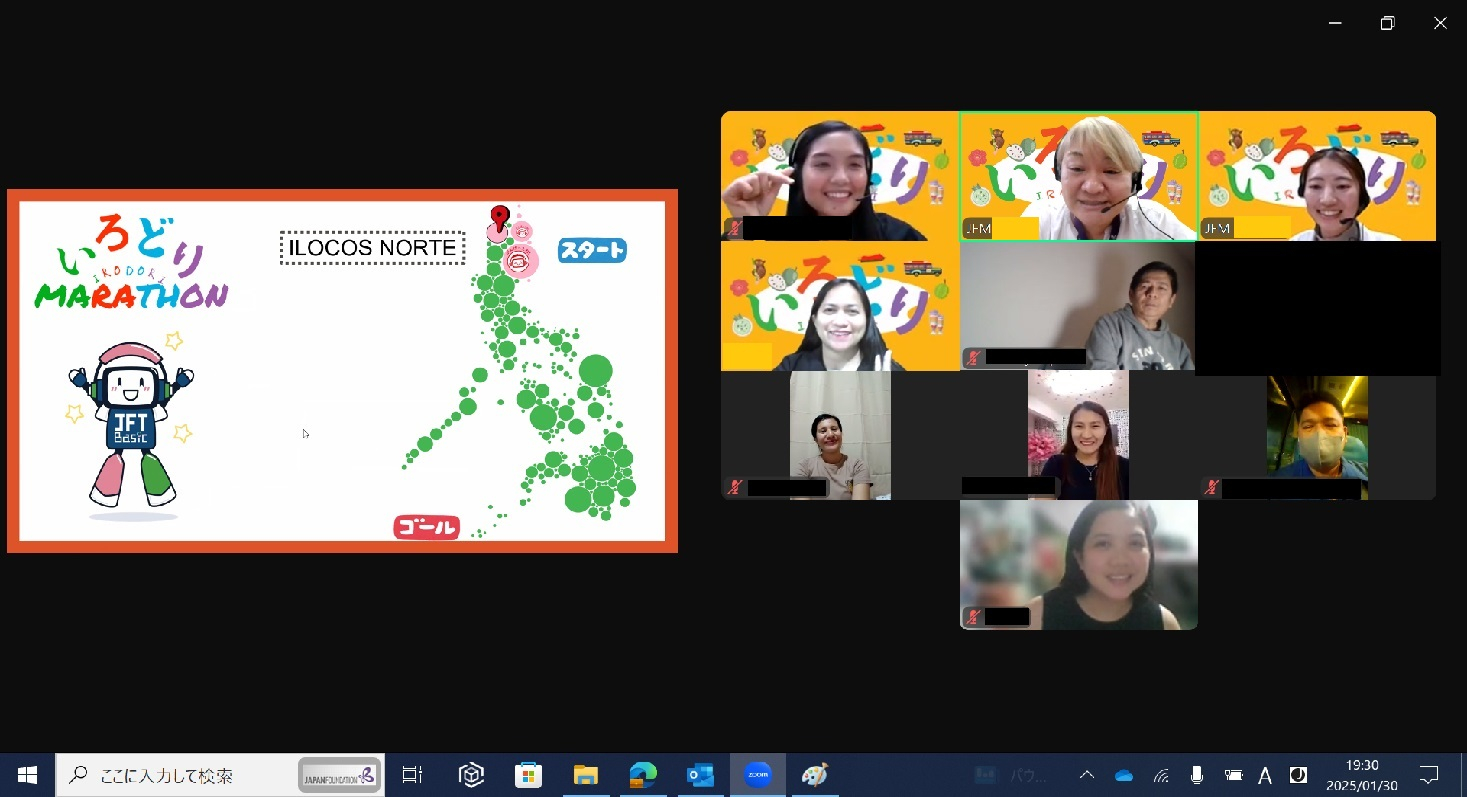

3. 誕生と再出発 「いろどりマラソン」という名の学びの旅

「いろどりマラソン」はもともとマニラ日本文化センターが一部地域の日本語教師と共に始めたオンラインの『いろどり 生活の日本語』授業体験および勉強会でした。フィリピンでは、コロナ禍で多くの民間日本語学校が休校あるいは閉校に追い込まれ、 「いろどりマラソン」も休止せざるを得ない状況になり、教師間のつながりがもともと限定的だったところから更に希薄になってしまいました。そこで、マニラ日本文化センターは2022年8月、フィリピン全国の日本語教師に参加対象者を広げ、より多くの教師と共にフィリピンの日本語教育を再度盛り上げていこうと「いろどりマラソン」を再開することにしました。オンラインという形態は島国であるフィリピンの地理的制約を越え、多くの教師たちにとって身近で参加しやすい形式でもあります。再出発にあたっては、「いろどりマラソン」が単発のイベントではなく継続的なものであることを視覚化して伝えたいと考え、北海道から沖縄まで日本地図上の47都道府県を1つずつ「走破」する形にしました。日本に行ったことがない教師にも日本を身近に感じてもらえるよう毎回地図を示しています(図1)。時に「〇〇県に行ったことがあります!」、「私も住んでいました」と参加者からエピソードが飛び出すこともあり、「では、来月は◇◇県をみんなで走りましょう!」と次への意欲にもつながっていきました。“学習者にとっても教師にとっても学び続けることは長距離走のようなもの。教師も学習者も一人ではない。仲間とともに、ゆっくりでいい。止まらずに走り続けられるように” という願いを胸に、担当の派遣専門家、指導助手、フィリピン人の専任講師が、それぞれのポジションで参加者一人一人に伴走しています。

図1 いろどりマラソンの軌跡(2022年8月~2024年11月)

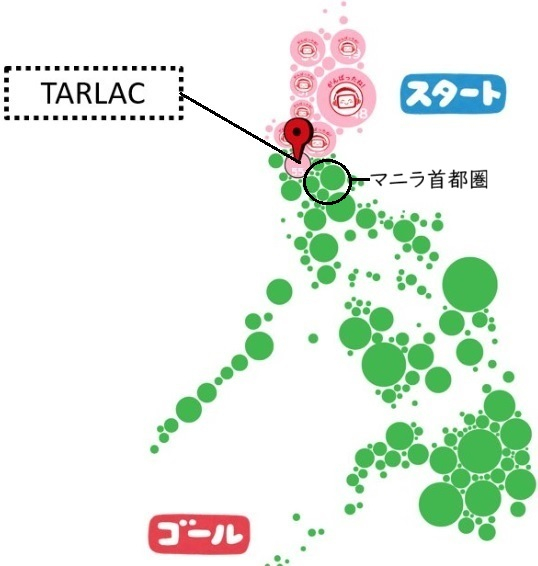

「いろどりマラソン」は1回90分、月1~2回ペースで開催しており、『いろどり 生活の日本語』初級1(A2)テキストを使用し、学習者目線で授業を体験したあと、教師目線でディスカッションをします。フィリピンではA2レベル程度の日本語力を持つ教師が大半を占めるため、この授業体験が教師自身の日本語力アップにもつながっています。毎回1Can-doずつCan-do 01から順に47都道府県を走り抜け、現在は図2のようにフィリピンの地図上で市郡を北から南へ走り続けています。日本語学校やトレーニングセンターで学ぶ学生は1つのコースを修了すると、学びの歩みがストップしてしまいがちです。時に、教師も卒業生を送り出すことだけに終始してしまい、型にはまった授業を繰り返すことに慣れてしまいます。しかし、「いろどりマラソン」の参加者は、「いろどりマラソン」での学習者体験や授業観察、参加者同士のやり取りや他の教師の振る舞いからの気づき等を通して、学び続ける楽しさ・大切さを感じ始めていきます。そしてその姿勢は日々の授業や学習指導の中で学生たちに自然と伝わり、学習意欲や成長を促す相乗効果を生み出しています。

図2 いろどりマラソンの現在(2024年12月~2025年6月時点)

フィリピンの主要都市・郡(全30)を●で示した地図(マニラ日本文化センター作成)

4. 構成と手法 教師の気づきと成長を支える設計

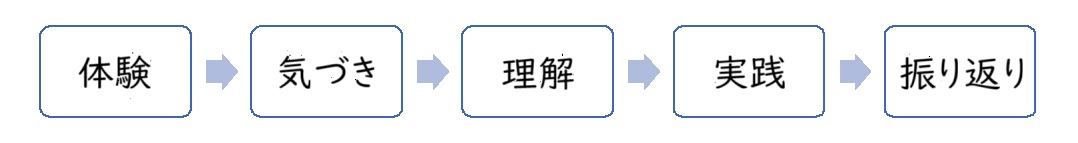

現在マニラ日本文化センターでは日本語学校・トレーニングセンターの教師向けに『いろどり』を取り入れた3~5日間の短期研修を実施しており、図3に示す流れを基本的な構成としています。この構成は、研修全体だけでなく各セッションにも適用されており、且つ学習者が『いろどり』教材を通して学ぶ各活動の流れそのものとも言えます。教師は研修を通してこの流れを繰り返し経験することで、従来の伝統的なアプローチからの脱却や教師としての新たなビリーフの形成をしていきます。

図3 教師研修の基本構成

「いろどりマラソン」はこの一連の流れの中の“体験→気づき”、時には“理解”を含む前半のステップに大きく寄与するため、短期研修参加者には研修開始前に「いろどりマラソン」への参加を推奨しています。

「いろどりマラソン」の各回の具体的な進行は次の通りです。

具体的な進行(1回の流れ):

- (1)自己紹介(3~5名程度のブレイクアウトルームにて)

- アイスブレイクを兼ねた交流を通じて、安心して発言できる場をつくります。

- (2)目標(教師向けCan-do)の確認

- 今回の「いろどりマラソン」でどんなことができるようになるかを確認します。

- (3)デモレッスン(Can-do 1つずつ)

- 学習者役3-4名を指名し、『いろどり』教材を使ったデモレッスンを行います。学習者役以外の参加者は観察者として教師の指導や学習者の反応を見つめます。

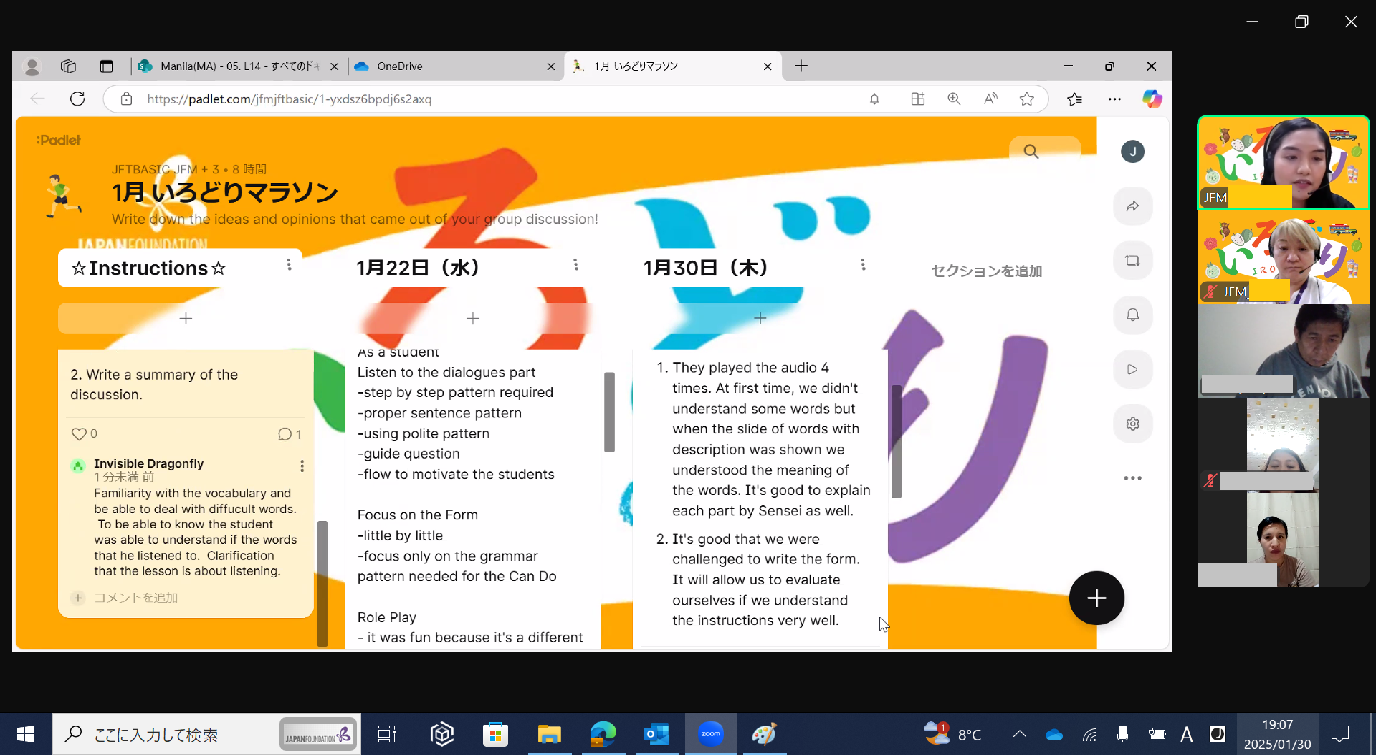

- (4)グループディスカッション(再びブレイクアウトルームにて)

- デモレッスンを見て気づいた点、疑問、感想などを共有。各グループで出た意見や感想を整理してグループごとにPadletに記入します。他者の気づきとの違いから新たな発見を得る機会にもなります。

- (5)アイデアシェア

- 各グループの意見を全体で共有し、対話によって理解を深めます。

- (6)教師向けCan-doチェック

- 今回の「いろどりマラソン」の教師向けCan-doが達成できたかどうか、新たに知ったことや気づいたこと等を振り返ります。

1回あたり10~20名程度の参加者のうち、常連の参加者は数名ですが、彼らが自然とファシリテーターとしての役割を担うようになり、ブレイクアウトルームでのグループディスカッションが行われています。

「いろどりマラソン」をスタートした当初は、参加者から「イラストが多くて親しみやすい」、「音声が使いやすい」など、教材に関する表面的な感想が大半を占めていました。また、「レッスンの前に新出単語のリストを渡さないと学習者がかわいそう」、「文法の説明をもっとした方がいい」などのコメントもよく出ていました。しかし、回を重ねるごとに、常連の参加者を中心に「学生は一言一句すべての単語や漢字が分からなくてもいい」、「Can-doに即したパフォーマンスができることが大事」、「教師はどこまで説明すべきか/説明しないのか」、「必要な情報や文法ルールをどう学習者に気づかせたらよいか」といった意見や疑問が出始め、デモレッスンを担当する教師はもちろん、それまで「知識を伝えることが教師の役割」と考えていた人たちから“Don’t spoon-feed.(手取り足取り教えない)” という言葉が自然に聞かれるようになり、学習者の主体性を重視する視点が広がってきました。このような変化が見られるまでには、約2年のプロセスがありました。この変容の重要なポイントは、一方的な指導法の伝授が行われたわけではなく、フィリピン日本語教師同士の話し合いから気づきが生まれた点だと考えています。

-

写真1 アイデアシェア -

写真2 いろどりマラソン参加

5. より深い実践へ フォローアップ研修としての新たな位置づけ

「いろどりマラソン」のデモレッスンはスタート当初、マニラ日本文化センターの講師が担当していましたが、今ではいろどりマラソン常連参加者や短期研修参加者が毎回担当しています。研修やいろどりマラソン参加を通して気づき、理解してきたことを実践に落とし込むステップとして、2週間程度の準備期間を経てリハーサルを行い、本番当日を迎えます。今年度からはこの準備期間をフォローアップ研修として位置づけ、“10-Hour Follow-up Program”の修了証も渡すことにしました。プログラムの構成は以下の通りです。

- (1)授業計画(1時間)

- 各パートで考慮すべきポイントを含んだ授業計画シート(図4左)を使って、担当するCan-doの活動の流れや各パートのキーポイント、導入部でどのようなスキーマ(既有知識)を活性化し、どのような指示や質問をするか計画を立てます。

- (2)授業スクリプト・教材作成(3時間)

- 授業計画シートに沿って、授業スクリプトおよびスライドを作成し、マニラ日本文化センターの教務担当に提出します。

- (3)初回リハーサル(2時間)

- 教務担当からのフィードバックを受けて、改善点を明確にします。

- (4)最終リハーサル(2時間)

- (5)「いろどりマラソン」でのデモレッスン本番(1時間)

- (6)振り返り(1時間)

- 各パートで計画・想定した内容と本番の学習者の反応を比較しながら、振り返りシート (図4右)を使って、自身の授業を振り返り、その気づきを言語化します。

このプロセスを通じて、教師たちは単に知識を得るのではなく、自ら考え、試行錯誤し、他者と協働してより良い授業を追求する「実践者」としての成長を遂げていきます。

6. 成果と広がり 継続が生んだ変化

「いろどりマラソン」には、2022年度から2024年度にかけて、のべ600人以上の教師が参加しました。回を重ねるごとに、以下のような感想が増えてきています。

- CEFRやJFスタンダードの理解が進んだ

- 『いろどり』教材の効果的な使い方を体感できた

- 授業観察を通じて自己の授業を見直す視点が身についた

- 他教師との交流が新たな刺激や学びを生んだ

「いろどりマラソン」には、継続してきたからこそ形成されつつある教師コミュニティがあり、経験年数に関係なく対話を重ねられる場が生まれています。“教師は孤独”という感覚を乗り越え、たとえ教師が1人しかいない学校であってもオンラインでいつでも仲間とつながることができる。これは、今後も旅を続けていく教師たちにとって大きな財産となるのではないでしょうか。

7. おわりに これからの「いろどりマラソン」へ

本レポートでは、フィリピンで展開されている「いろどりマラソン」の取り組みを紹介しました。フィリピンでは政府機関の1つである技術教育技能開発庁(TESDA)が2023年にCEFR準拠の言語教育基準を公表しましたが、A1・A2レベルの日本語コースに『いろどり』の使用を推奨しており、コミュニケーション力重視の指導ができる教師の需要は高まる一方です。また、教師には教材を使って授業をするだけでなく、その背景にある理論や理念を理解し、文脈に応じて学びを計画・実践・評価する力が求められます。「いろどりマラソン」はそれらの力を養う1つの場であり、教師の自己研鑽を支える土壌でもあります。

フィリピンの日本語教育の現場は、今後も変化し続けていくでしょう。その変化の中で、仲間とともに支え合いながら止まらずに走り続ける—それが「いろどりマラソン」の目指す姿です。

注:

- 1.厚生労働省「外国人雇用状況」の届出状況より(2025年7月閲覧)

- 2.国際交流基金2024年度海外日本語教育機関調査より

- 3.フィリピンで特定の分野に特化した教育・訓練を提供する機関は「トレーニングセンター」と呼ばれています。技能実習制度や後続の育成就労制度、特定技能制度等により就労を目指す人々を対象にした日本語や就労に不可欠な知識・技能等の教育もこの「トレーニングセンター」で行われています。