日本語・日本語教育を研究する 第42回 日本語教育再考:規範文法と記述文法の接点から見えるもの

日本語・日本語教育を研究する

このコーナーでは、これから研究を目指す海外の日本語の先生方のために、日本語学・日本語教育の研究について情報をおとどけしています。

サンフランシスコ州立大学 教授/国立国語研究所 客員教授 南 雅彦

1.はじめに:学習者の誤用の産出をどのように考えるのか

日本語を含めて外国語の授業では、誤用を可能な限り排除し文法的に正確な表現の産出訓練を重視する傾向があります。つまり、文法を教授する語学教室では、教師はいわゆる『規範文法』に囚われがちです。しかし、ことばの学習は、それが母語であれ外国語であれ、目標言語に内在する文法規則の仮説・検証を伴っています。もちろん、外国語学習の場合、幼児の第一言語習得とは異なります。まず第一に、教室で文法規則を体系的に説明されることが多いので、そうした指導やそれに伴う練習が学習者の目標言語の習得に影響を与えてしまう可能性が考えられます。既習項目からの類推、すなわち、学習・訓練の転移は無視できない要因です。このほかに、母語の干渉・転移に基づく類推も要因として挙げられます。こうした負の転移の影響はこれまでも指摘されてきました。それでも外国語学習者の頭の中では絶えず規則の仮説・検証が行われています。ですから、母語の習得段階にある子どもと成人外国語学習者の両者に共通するのは誤用の産出で、それが認知的な類推(analogy)の結果、要するに、記憶負担を軽減し単純な文法規則を整えようとする結果だという解釈が可能です。ここでは、規範文法と対峙するものとして観察的立場に立った『記述文法』の立場からお話をします。日本語学習者のさまざまな発話の具体例を取り上げますが、それらを単なるエラーとして片付けるのではなく、認知的視点や社会言語学的視点など、さまざまな方向から眺めたいと思います。ここでお話しすることが内容重視・コミュニケーション中心のアクティビティを主体とした日本語教育に反映できれば幸いです。

日本語を母語とする幼児は、ナ形容詞(形容動詞)「好き」の否定形の「好きじゃない」ではなく、イ形容詞の活用で「好きくない」と言ったりします。これは「好き(suki)」が“i”で終わっているからだと容易に推測できますが、日本語学習者も同じ誤用をするので、母語でも非母語でも言語習得の過程で起こる普遍的な誤用だと考えて差し支えないでしょう。同様に、日本語母語話者の幼児は「シロイのお花」と言いますし、日本語学習者も「アタラシイ(新しい)の車」「離れているの町に引っ越した」などと言います。ただし、前述の学習・訓練の転移ばかりでなく習得の出現順序を考慮に入れると、幼児の母語習得パターンと成人日本語学習者の習得パターンにたとえ類似性が浮かび上がってきても、単純に同一視することは適切ではありません。にもかかわらず、すくなくとも表面的な誤用のスタイルとしては共通した様相を呈しているのです。中級・上級の会話・作文クラスでの学習者の日本語産出の実例を以下に示しますが、名詞句だけでなく文レベルでも整合性のある文法規則を構築しようとする単純化の様子が理解できます。

- (1)暑くてとても厳しいな所です。

- (2)2ヶ月間に横浜に泊まりました/トイレの上に1時間にすわりました。

- (3)不思議なと思いました。

- (4)いいだと思います。

- (5)日がだんだん短くになる。

上記の例は、学習者のストラテジーだと解釈できます。(1)は[な + 名詞句]形式で、「申し訳ございませんな気持ちがあります」や「おもしろいな場所に行きました」という発話なども同様で『付加のストラテジー』だと考えられます。(2)は日時には「に」を付ける、(3)~(5)も各々「+ なと思います」「+ だと思います」「+ になる」から構築した、いわゆる『固まり表現(ユニット形成)』だということが推測できます。

2.問題点:化石化・定着化をどのように捉えるのか

ただ、日本語学習者が母語話者の幼児と異なるのは、学習者の場合、特定の文法事項が誤用のまま習得が進まず、学習者が目標言語の規則を過度に一般化する、つまり過剰般化(過剰一般化・過度のルール単純化 overgeneralization)がいつまでも残ってしまう可能性がきわめて高いことです。こうした『化石化(fossilization)』という状況を避けるという観点に立てば、日本語学習者の「好きの人物」「変の味」「マイルドの食べ物」といった誤用は、少なくとも教室で訂正すべきなのかもしれません。上級者がいつまでたっても「日本料理は見た目や形ばかり大切にしすぎるだと思います」や「これらのストーリーはアメリカでもなじみがあるだから共感しやすいです」と言ったり書いたりするのも化石化の例です。(ちなみに、現在は否定的な印象を与えがちな『化石化』ではなく、中立的な印象を与える『定着化(stabilization)』という表現が好まれています。)

同様に、学習者が「いいくない」「変くない」「好きくない」と言えば、教室では「良くない」「変じゃない」「好きじゃない」と訂正すべきかもしれません。でも、「(雪祭りは)雪で作ったいろいろな大小の氷像を展示されるのお祭りです」「何も習わなければ、生きるのことは意味がないと思います」「ブラックジャックは普通な医者たちのできないことができる医者です」のように自分の意志を自由かつ明確に表現できる上級学習者に対して、書き言葉はともかく、話し言葉の最中に「展示されるお祭り」「生きること」「普通の医者」が正用だと『訂正(否定的)フィードバック』するのは適切でしょうか。

実際には、いったん教室を出て街に溢れている広告を眺めてみれば「キレイの私」というようにナ形容詞(形容動詞)ではなく、名詞のごとく使用した表現があります。日本語学習者が「簡単の文章」や「大切のこと」と言ったら、訂正されるかもしれません。さらに、前述の「いいくない」「変くない」「好きくない」といった表現は、幼児や日本語学習者ばかりか成人母語話者(とりわけ若年層)も実際には使用しています。最近では母語話者が使用している「チガク(違く)ない」もそうした例です。「違う」は動詞ですが、意味的には形容詞の働きが強いので、以下に示すように形容詞の「近くない」や「高くない」「にがくない」ときわめて似通った活用をしています。もちろん、「チガクナル」という表現は、たとえば茨城方言では古くから使われており、『意味的には状態・性質を表す形容詞なのに形(品詞)は動詞のまま』という現代語の構造上、機能上不十分な点、要するに短所・欠陥を補う言葉だと考えて差し支えがないわけです。

| 活用 | 動詞型 | 形容詞型 | 形容詞 | 形容詞 | 形容詞 |

|---|---|---|---|---|---|

| 終止形 | 違う | 近い | 高い | にがい | |

| 過去形 | 違った | チガカッタ | 近かった | 高かった | にがかった |

| 否定形 | 違わない | チガクナイ | 近くない | 高くない | にがくない |

| 仮定形 | 違えば | チガケレバ | 近ければ | 高ければ | にがければ |

| テ形 | 違って | チガクテ | 近くて | 高くて | にがくて |

以前、テレビのインタビュー番組で「え~っ!!!でもなんか~いいくないですか?」という若い女性の同意を求める発話に、中年の男性司会者が「良くないと思いますね~」と返答する場面に遭遇しました。「いいくない」という表現が司会者の言語体系とは異なっていたのが理由なのか、明示的ではなくとも司会者は一応、訂正フィードバックで返してはいるのですが、女性は気づいていないようでした。こうした事象から、日本語母語話者にも定着化が起こると考えてよいのかもしれません。「最近は、日本語が乱れて『キレイくない』『キレかった』などと誤って使用している子どもや若者がいる、だから誤用は訂正すべきだ」と規範文法の視点から現状を嘆かわしく感じる人もいることでしょう。しかしながら、「きれいくない」と使う地域方言も現に存在します。こうした事象が示唆しているのは、地域方言に限らず共通語、さらにはどんな言語でも文法規則は歴史の流れの中で簡略化されていく傾向にあるという認識です。たしかに、こうした傾向には例外もありますが、そうした例外が起こるにはそれなりの理由があるはずです。言語学や心理学では普遍性を重視するのですが、その対極には各言語の固有性、さらには個人差などの個別性が存在します。しかも、方言に認められるように地域差も存在します。さらに、文法規則はひとりひとりが頭の中で認知的に構築し体系化しているものですから、同じ地域に住んでいても異なる場合があるでしょうし、同一家族の中で異なっていても何ら不思議ではありません。我々が「こうあるべき」と考えている規範文法は最大公約数的な文法であって、絶対的な文法ではないのです。

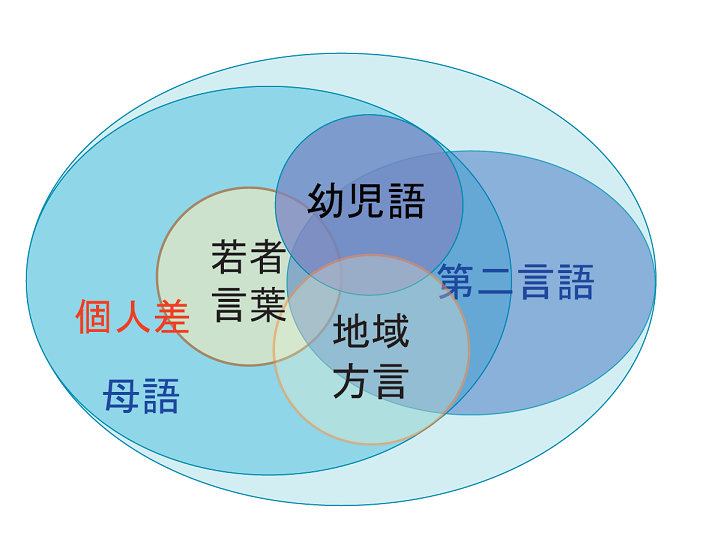

母語(幼児語・若者言葉・地域方言)・第二言語の方向性を示す概念図(個人差を含む)

3.具体例1:類推・単純化の典型としての動詞「~る」

ここで類推・単純化の具体例を考えてみましょう。たとえば「起き・る」「見・る」「寝・る」など一段活用の動詞(母音動詞)の辞書形は「る」で終わります。さらに、五段活用の動詞(子音動詞)でも「走る(hashir・u)」「取る(tor・u)」など基本系語幹の末尾に現れる子音が“r”で終わるラ行五段動詞が存在し、辞書形が「る」で終わる動詞の存在が顕著です。ですから「『待ちます』とか『持ちます』など五段活用動詞(子音動詞)を辞書形にしなさい」という指示に対して、「待ち・る」とか「持ち・る」とする初級日本語学習者が必ずと言っていいほどいます。

しかし、これは学習者に限ったことではありません。若者言葉や流行語などの造語の大半は、辞書形が「る」となる五段活用の動詞です。「なまける」という意味の「サボる」という表現があります。これは“sabotage”というフランス語の語彙が語源です。フランスやオランダなどの農民が履く木靴サボ(sabot)のフランス語に由来し、“sabotage”の本来の意味は「木靴を履いての仕事は動作が遅く生産効率が悪い」など諸説ありますが、それがさらに英語化したと考えられます。「サボ」に動詞を作る接尾辞「る」をつけて合成した造語「サボる」は大正時代から使用されていたらしく、歴史も長くかなり古い印象を受けます。また、すでにほとんど日本語化しているので、もしかしたら造語という認識すらないくらい普及率もきわめて高い例だと言えます。最近の造語には、レストランで外食することを「ファミる」(ファミリー・レストランから)、グーグル検索することを「ググる」などがあります。こうした造語を見ると、日本語学習者の「待ち・る」や「持ち・る」は誤用ですがよく似た傾向を示しています。学習者の日本語も母語話者の造語も単純化という方向性においては一致していて、新しい造語の動詞が「る」で終わる、たとえば「帰る」や「入る」のように語幹が“r”で終わる子音動詞(ラ行五段動詞)をベースとした類推的拡張です。つまり、母語話者も学習者もラ行五段動詞を日本語の動詞らしい動詞、いわばプロトタイプ(prototype:原型)だと認知しているのです。方言の例では、「助かる・便利である」という意味の「幸せる」という動詞が山口方言に存在し「~していただけると幸せます」と普通に使用しているようです。ちなみに、ラ抜きは日本語の乱れ、もしくは誤った使用の代表例として取り上げられてきた感がありますが、ラ行五段動詞が日本語動詞のプロトタイプとなっていることからの類推的拡張・単純化だと捉えれば、ラ抜き現象はシンプルに説明できます。

4. 具体例2:「いる」「ある」は生き物(有情)か無生物(非情)なのか

日本語の存在表現「いる」「ある」はとりわけ重要です。たとえば、初級教科書にある規範文法に従えば、「存在するものが人・動物のような生き物(有情)なのか、それとも無生物(非情)なのかで、『いる・ある』のどちらを選択するかを決定する」ということになります。しかし、この説明が不十分であることを母語話者なら誰でも認識しています。昔話の冒頭「むかしむかし、あるところにおじいさんとおばあさんがありました」という初出導入文を考えてみましょう。もしかしたら、若・中年層(20~40歳代)ばかりでなく、その上の世代でも違和感が否めないという日本語母語話者は多いかもしれません。同時にまったく違和感を感じない母語話者もいるかと思います。しかし、半世紀少し前には「いました」の使用を誤りだと嘆く人たちがいました。では、血縁的存在の所有文「~さんには家族(子ども)がある」はどうでしょうか。容認度は上がるでしょうか。詩人で彫刻家でもあった高村光太郎(1883-1956)の『智恵子抄』には「私にはあなたがある あなたがある」という一節があります。音楽グループいきものがかりの歌『エール(YELL)』は「“わたし”は今 どこに在るの」から始まります。やはり違和感がありますか。かなり口語表現ですが、「こんな楽しい人がこの世にあるんだろうか…」や「お宅、家族あんのに冷蔵庫なしで、よく生活してたねえ…」などはどうでしょうか。

存在表現の歴史をたどれば明らかですが、室町時代末に生物(有情)主語を取る存在動詞「いる」が成立して以来、「いる」が勢力を拡大し、かつて「ある」が使用されていた領域を侵食し続けているのです。その一方で、学習者の「シカがたくさんありました」が、日本語母語話者にはたぶん誰にでも奇異に聞こえるのはなぜでしょう。タクシーの運転手と乗客の会話で「運転手さん、もっと急いでください!」と叫ぶ乗客に対して「無理ですよ。前にパトカーがいるんですよ!」と運転手が応答する場面を想定してみましょう。歌謡曲の歌詞「夢のいた場所」を「夢のある場所」に訂正すべきだと主張する人はたぶん皆無でしょう。日本語における存在表現の「いる・ある」の用法は、こうした記述文法と規範文法の方向性の相違を説明する好例です。

5.おわりに:日本語教育の方向性

要約しますと、学習者の誤用の原因となった背景を推測することによって、誤用の対処・指導法を考えることは語学教師にとって有益です。誤用に着目し、どのように扱うかは非常に重要な問題です。一般に、標準・規範とされる言葉は一時代前の言葉で、その一方で、乱れと批判される言語使用は新しく、いずれは市民権を得て普及してゆくものがあるという歴史的事実を認識することが大切でしょう。母語習得中の幼児、若年層、方言話者の、そして日本語学習者の誤用と考えられている言語使用が誤用でなくなるかもしれません。たとえば、否定形「~くない」の前にイ形容詞(例:おいしい)ばかりでなくナ形容詞(例:きれい)も入るという単純化された規則においても、普くとは言わないまでも大多数の人々に受け入れられる日がいつか来るかもしれません。社会言語学の目的は、実際に社会で進行中の言葉の変化を捉え、言葉の変化と社会的要因の関わりを明らかにし、なぜそうした変化が起こるのかという原因とメカニズムを明らかにすることです。母語話者に限らず、第二言語話者・外国語学習者も、さまざまな文法項目・規則を頭の中に蓄積し、それをできる限り単純な体系として構築・運用しようとする傾向が認められます。ここでお話ししたように、規範文法ではなく、言語の文法現象をありのままに記述する、つまり記述文法の視点から、ことばとその歴史的変化を考えると、幼児語・若者言葉・地域方言と学習者の言語使用の共通性が見えてきます。ですから、教科書フレームで文法規則に縛られるよりも、むしろ現実のコミュニケーション重視で、何がどのように機能しているかを念頭に置き社会言語学的アプローチに立脚した日本語教育を実践すべき時がすでに訪れています。また、その進展に目が離せません。

参考文献

- 金水 敏(2006)『日本語存在表現の歴史』ひつじ書房

- 迫田久美子(2002)『日本語教育に生かす第二言語習得研究』アルク

- 真田信治(編)(2006)『社会言語学の展望』くろしお出版

- 野田尚史(編)(2012)『日本語教育のためのコミュニケーション研究』くろしお出版

- 南 雅彦(2009)『言語と文化』くろしお出版