日本語・日本語教育を研究する 第45回 入門期の日本語教科書:SLA理論からの検討

日本語・日本語教育を研究する

このコーナーでは、これから研究を目指す海外の日本語の先生方のために、日本語学・日本語教育の研究についての情報をおとどけしています。

昭和女子大学大学院 文学研究科 教授 横山紀子

1.はじめに

学習者は、入門期の教科書を通して、これから学習する言語の特徴や概要を知る。同時に、入門期の教科書は、これから長く続くことになるかもしれない当該言語の学習方法に関して、少なからぬ影響を学習者に与える場合が多い。この30年余りの日本語教科書の歴史を振り返ると、各時代に興隆した言語観や言語学習観・教授観を反映している。

【例1】は、1981年に出版された『日本語初歩』(国際交流基金/凡人社)の第1課本文の一部である。「NはNです」という最も基本的な文型とその疑問形、否定形などのバリエーションが効率よく導入されている。

【例1】『日本語初歩』第1課(P.1)から

わたしは はやしです。

わたしは にほんじんです。

わたしは にほんごの せんせいです。

(中略)

あなたは ジョンさんですか。

はい、わたしは ジョンです。

(中略)

あなたは フランスじんですか。

いいえ、わたしは フランスじんでは ありません。アメリカじんです。

(後略)

【例1】のような教科書が示唆する教授法は、20世紀中後盤の言語教育に大きな影響を与えたオーディオリンガル法である。【例1】に示した本文に続く「れんしゅう」では、「わたしは〇〇のがくせいです」「わたしは〇〇じんです」などの文型を忠実に学ぶ練習問題がついており、この教科書が「言語学習とは(語彙や文型などの)言語構造を学ぶことである」というメッセージを明確に発していることがわかる。

【例2】は、1992年に出版された『Situational Functional Japanese』(筑波ランゲージグループ/凡人社)の第1課Model Conversationの一部である。【例1】と同じ初対面の挨拶を交わす場面だが、助詞の省略やフィラー等、実際の会話に現れる要素が多く含まれ、会話文が格段に自然になっている。また、「ええと、アニ……」といった聞き返し表現も導入され、異国人同士の自己紹介場面では名前の聴き取りに苦労が多い現実も取り上げている。1990年代には、この教科書の他にも、同様の傾向を持った教科書が数多く出版されたが、その背景には、オーディオリンガル法の衰退と入れ替わりに注目を浴びたコミュニカティブ・アプローチ(以下、CA)の興隆があった。CAでは、コミュニケーションは文型単位でなるものではなく、文脈の中で意味を伝達することが肝要だと考え、その結果として、【例2】にあるような談話内で生じる省略やフィラー、聞き返しのようなストラテジーを指導項目として取り上げた。

【例2】『Situational Functional Japanese』第1課(P.2)から

(前略)- 木村:

- 山下くん、こちら、インドのアニル・シャルマさん。

- シャルマ:

- はじめまして。アニル・シャルマです。

- 山下:

- あ、どうも。

- 山下:

- ええと、アニ……

- シャルマ:

- アニル・シャルマです。

シャルマと呼んでください。 - 山下:

- あ、じゃ、シャルマさん。あの、お国は。

一方、1980年代から1990年代にかけては、第二言語習得(Second Language Acquisition 以下、SLA)研究において、言語学習の設計に示唆を与え得る領域、すなわち言語習得のメカニズムについて説明しようとする代表的な理論が提唱され、議論された時代であった。本稿では、言語習得メカニズムに関する4つのSLA理論に基づく教材例や学習設計について見ていきたい。その際、学習者の学習方法を方向付ける役割を担う入門期の教科書や教材を扱う。本稿は2回に分けての掲載となるため、第1回では「インプット仮説」と「インターアクション仮説」について、各理論の概要を簡単に紹介し、続いて教科書・教材の例を考察・検討する。第2回では「アウトプット仮説」と「気づき仮説」を取り上げる。なお、以下で言及する教科書については、その執筆者がSLA理論を意識して設計をしたかどうかに関わりなく、教科書の構成やタスクにSLA理論が提唱する学習設計が読み取れるものを取り上げた。

2.「インプット仮説」

「インプット仮説」(Krashen 1985)は、「人が言語を学ぶ方法は主にインプットを理解することによってである」と主張し、「i+1」つまり学習者の現在の能力より少しだけ上の「理解可能なインプット」が習得の重要資源であるとする。上記【例1】のような教科書では、まず単語や文型が導入され、反復練習などを通して単語や文型の記憶が定着してから、文脈のあるテキストの理解や産出が可能になると想定されていた。それに対し、「インプット仮説」の主張では、まず文脈のあるテキストを聴く(あるいは読む)ことを重視し、それが学習者にとって理解できない単語や文型を含んでいても、学習者の現在の能力より「少し上」程度の範囲であれば、場面や視覚材料といった文脈要素を手がかりにして理解できる場合が多く、その推測を含めた理解が習得を導くとする。

「インプット仮説」の影響を受けた教授法としては、ナチュラル・アプローチ、TPR(Total Physical Response)等があり、産出より理解を優先して指導することから「理解優先法」と呼ばれる。このような教授法は、日本語教育においても1990年代を中心に広く紹介されたが、少なくとも広範に流通する教科書や教材としては実現されなかった。「インプット仮説」が主張するインプットの重要性、産出より理解を優先するという考え方が日本語教育の教科書に反映されたのは、2000年以降のことである。

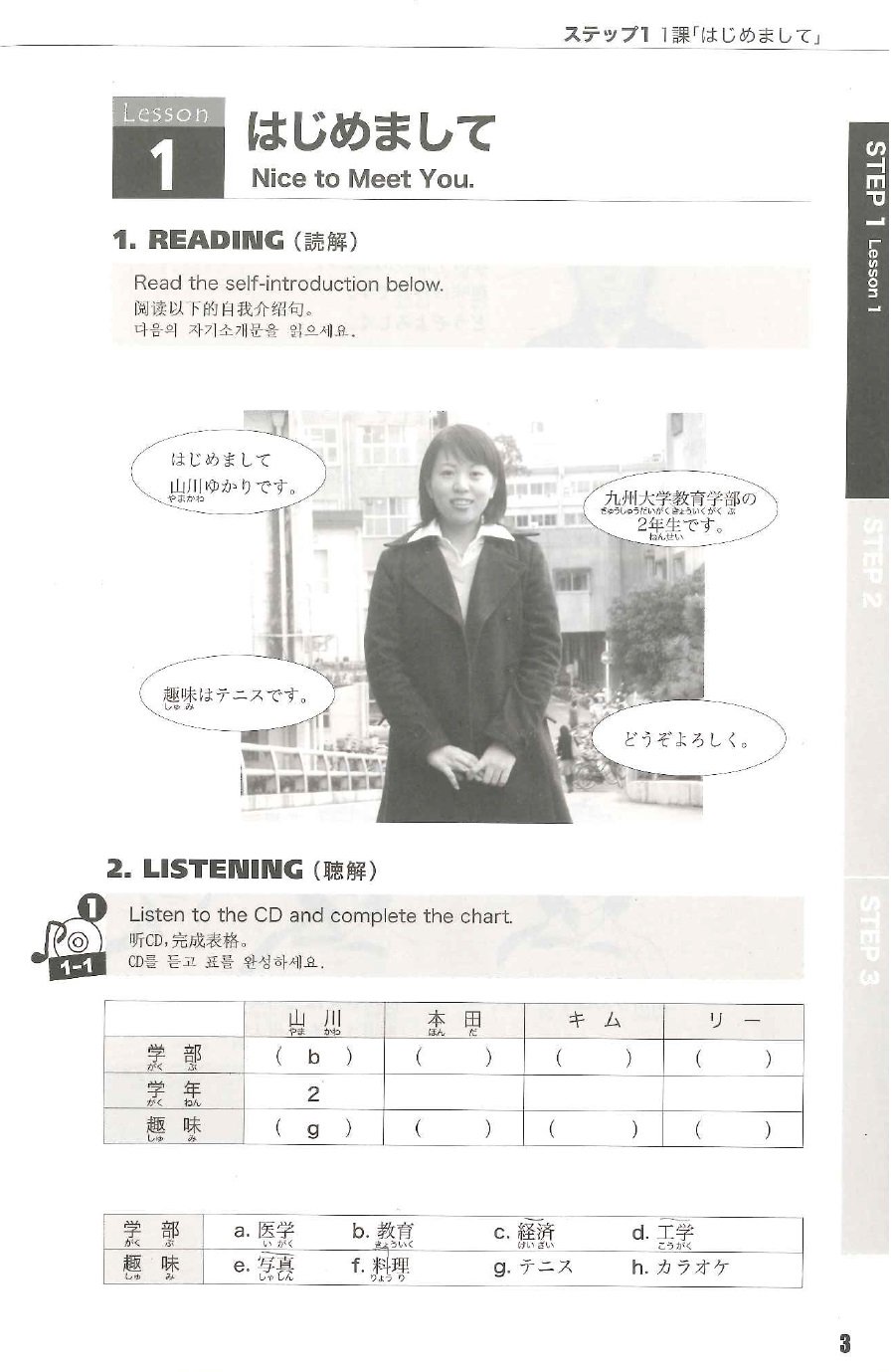

【例3】は、2007年に出版された『ジェイ・ブリッジ for Beginners Vol.1』(小山悟/凡人社)第1課の一部である。本課に入る前にかな文字の学習を済ませた上で、冒頭の「READING(読解)」では、自己紹介場面であるという媒介語による情報と写真を手がかりに、意味は推測で理解することが想定されている。続く「LISTENING(聴解)」では、読解において文字で示された自己紹介と類似のパターンによる別の人物の自己紹介を音声で聴き、表内の文字情報も手がかりにして表を埋めるタスクを行う。

【例3】

【例4】は、2013年に出版された『まるごと 日本のことばと文化』(入門 A1 かつどう)(国際交流基金/三修社)第3課の冒頭部分である。たとえば「はじめまして。やまだです。あのう、おなまえは?」「ワンです。」「ワンさんですね。どうぞよろしく。」「どうぞよろしくおねがいします。」といった会話の音声を聴き、「やまだ」が「ワン」と話していることを理解するタスクを通して、「はじめまして」「〇〇です」「どうぞよろしく」などの意味を推測しながら理解する。

【例4】

【例3】でも【例4】でも、読解や聴解というインプット理解から学習を始め、アウトプットの機会はその後に設計されている。

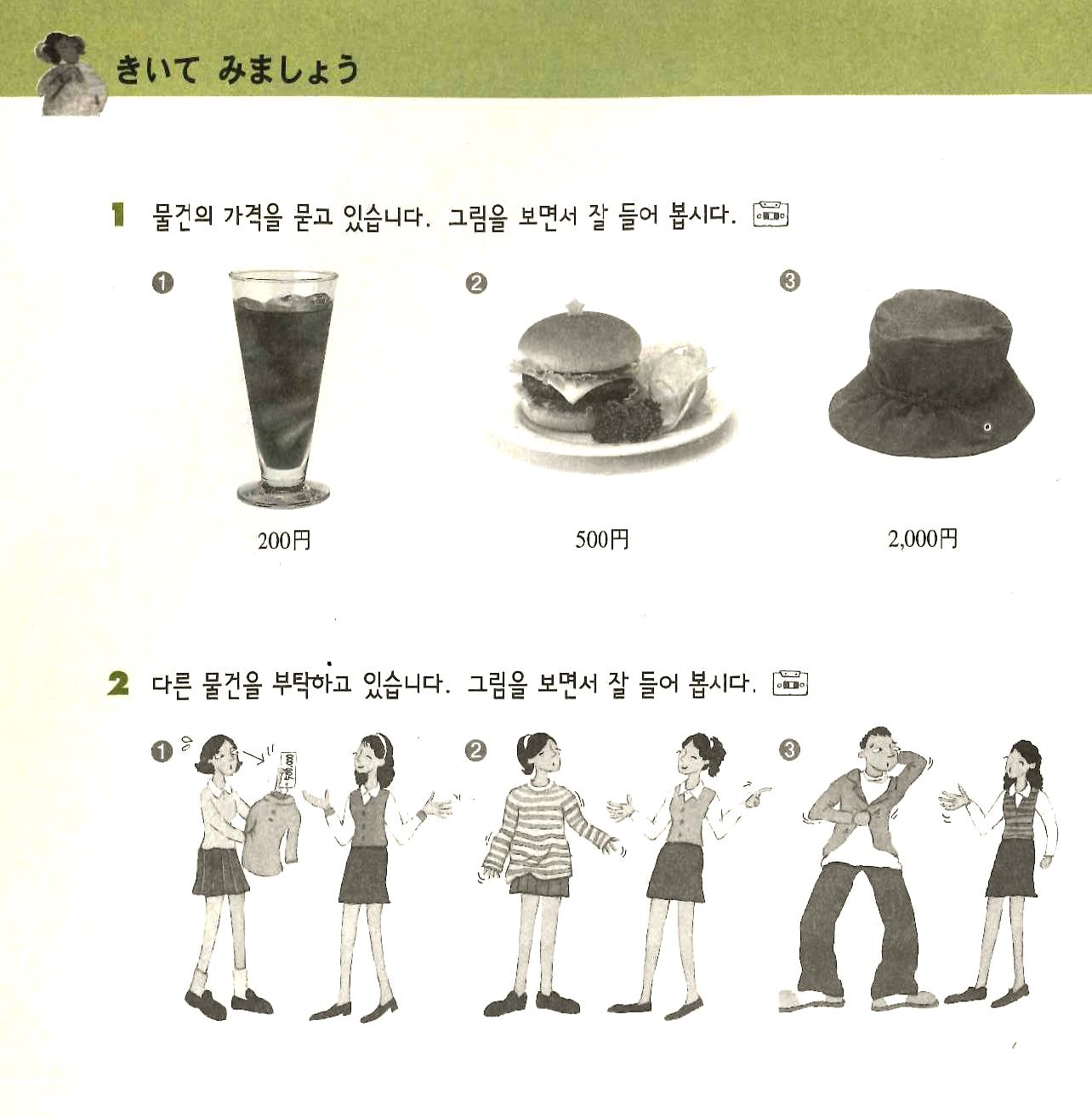

【例5】は、2002年に韓国で出版された中等教育課程の日本語教科書『日本語 Ⅰ』(한미경ほか/블랙박스)の第4課冒頭部分である。文字で言語形式を見る前に、冒頭の3ページにわたって「きいてみましょう」と「ききながら やってみましょう」という聴解タスクがある。続いて、聴解で理解した言語形式を4ページ目からの「はなしてみましょう」で使ってみるという構成になっており、話す、書くというアウトプットのタスクは後半に配されている。

【例5】

海外で出版された教科書の中から【例5】を選んで紹介したのには、以下のような理由がある。韓国の中等教育では、1996年施行の第6次教育課程によって「コミュニケーション重視」が強く押し出され、教科書もそれに伴って一新されたが、【例5】はそうした教科書の一例である。金田(2015)が詳しく報告しているが、この時期の韓国の日本語能力試験の得点において、興味深い現象があった。旧日本語能力試験において公表されていた受験者の母語グループ別得点の経年変化を見ると、韓国の学習者が大半と思われる韓国・朝鮮語母語話者に関し、「文字・語彙」「聴解」「読解・文法」の類別得点比について、それまで最も低かった「聴解」の得点が1997年を境に3類中最も高い得点へと逆転したのである。この時期は、日本文化開放政策も韓国の日本語学習振興に大きな影響を与えており、教育課程による教科書刷新だけの効果とは言えないであろうが、教科書の影響があるとすれば、特筆すべき現象である。

以上、「インプット仮説」が提唱するインプットの重要性、話すことより聴くことを、書くことより読むことを優先させる学習設計を導入している教科書の例を見てきた。インプット理解から始める学習が学習者の学習成果やその後の学習方法にどのような影響を与えるのか、その検証は容易ではなく、本稿の及ぶところではない。また、上記の教科書は、「インプット仮説」の主張だけを導入しているわけではなく、他の理論に基づく学習設計やオーディオリンガル法等の学習方法も併せて導入している場合もある。そうしたことから、単独の理論そのものの実践上の効果を追求することはあまり現実的ではないが、SLA理論が教材の一部であれ具体的な学習設計として結実し、それを使う教師がその効果を考える機会を得ているとすれば、教材が理論と実践をつなぐ役割を果たしていると言うことができる。一方で、インプット理解を優先的かつ重点的に扱うべきことは現在SLA研究ではほぼ定着した見解であるにもかかわらず、その見解を反映させた教科書は必ずしも多くないことが指摘できる。

3.「インターアクション仮説」

「インターアクション仮説」(Long 1983, 1996)とは、学習者が目標言語の母語話者とやりとりする際に生じる意味交渉が習得に貢献するという仮説である。前述の通り「インプット仮説」では、理解可能な「i+1」のインプットを学習者に与えることを重視する。しかし、自然言語のままのインプットでは難しすぎて「i+1」とは言えないことから、インプット中の言語項目を学習者のレベルに合わせて予め易しく修正して与える方策が多く行われていた。しかし、Longは、それよりも学習者がインターアクションに参加する過程で必要に応じて修正されるインプットの方が有効ではないかと考えた。Long(1983)では、英語学習者と英語母語話者との会話場面を設定してそのデータを分析し、学習者により一層理解可能なインプットを与えるために母語話者が使うストラテジーを抽出した。

この後、インターアクション中の言語的挫折を避けたり修復したりするために使うストラテジーについては、母語話者と学習者の双方が使うものとして、数多くの研究が行われ、現在、次の三つがよく知られている。(1)明確化要求:相手の発話が理解困難な際、相手の発話の明確化を求める。(2)確認チェック:相手の発話を(自分が理解したとおりに復元することなどによって)正しく理解したかどうか確認する。(3)理解チェック:自分の発話を相手が正しく理解したかどうか確認する。インターアクションの過程で修正されるインプットの方が予め修正されたインプットよりも理解可能であることは、複数の実証研究によって検証されたが、インターアクションを通じて理解可能となったインプットと習得との関係については、完全な検証に至らなかった(Pica, Young & Doughty 1987, Loschky 1994, Ellis, Tanaka & Yamazaki 1994等)。

しかし、その後、意味交渉中の学習者のアウトプットに注目したPica, Holliday, Lewis & Morgenthaler (1989)等が次のような現象を指摘した。たとえば、対話相手の「確認チェック」を受けることによって、学習者が自らのアウトプットに誤りがあったことに気づくことがある。さらには「確認チェック」によって対話相手が学習者のアウトプットを復元する際に、学習者の元の発話にあった誤りを修正する場合があり、学習者がその修正された表現をモデルとして自身のアウトプットを修正する現象も観察された。こうした研究成果を受け、Long(1996)は、インターアクションには、インプット理解を高めるだけではなく、インプットへの気づきを自らのアウトプットにつなげるプロセスも生じ得るとしている。

上述の「明確化要求」「確認チェック」「理解チェック」のうち、「明確化要求」は、【例6】の下線部に示すように入門期の教科書にもよく導入されている。相手の発話の一部がわからなかった場合、「えっ、「しょくご」ですか。」のように聞き返すことで、その言葉を繰り返したり別の言葉で言い換えたりしてもらうことができる。入門期の学習者はこのストラテジーを憶えておけば、会話を挫折させずに済むだけでなく、新しい言葉を増やすことができることから、多くの教科書がこのようなストラテジーを扱っている。(下線は本稿筆者による。)

【例6】『文化初級日本語Ⅰ』第16課本文(p.187)から

(薬局で)(前略)

- 薬剤師:

- これはしっぷ薬です。毎日寝る前に、はりかえてください。

それから、これは痛みどめです。食後に飲んでください。 - アルン:

- えっ、「しょくご」ですか。

- 薬剤師:

- ええ。ごはんを食べた後で、飲んでください。

- アルン:

- ごはんを食べた後ですね。

- 薬剤師:

- ええ。(後略)

一方、「確認チェック」と「理解チェック」は、あまり扱われていないようである。

【例6】の会話文に続く場面を想定してみよう。

- 薬剤師:

- お昼ご飯は何時に食べましたか。

- アルン:

- 食べませんでした。

- 薬剤師:

- あ、まだ食べていませんか?

- アルン:

- あ、まだ食べていません。

学習者の「食べませんでした。」という誤った発話を聞いた時、多くの場合、対話相手は「あ、まだ食べていませんか?」などのように、学習者の発話を正しい言語形式に復元することで「確認チェック」を行う。これによって学習者は自分の誤りに気づき、正しい言語形式を意識する可能性が強いと考えられる。さらに、対話相手の復元を受けて、上記の「あ、まだ食べていません。」のように、学習者の修正アウトプットにつながれば、この言語形式に関する習得が一歩進んだと言うことができる。実際の接触場面では少なからず起こっているこのような現象を教科書にも導入し、学習者に向けて、自ら気づくことの重要性、自ら修正アウトプットを行うことの重要性を入門期から説くことも大事であろうと思われる。

また、「理解チェック」とは、対話相手の方から学習者に向けて「〇〇ってわかりますか。」などと学習者の理解を確認するだけでなく、学習者の方から対話相手に向けて「私の話、わかりますか。」などと理解確認をする発話も含む。学習者は、実際の会話では、自分の力以上の発話を余儀なくされることがあり、言語形式が不適切であることを知りつつ発話を続けなければならないことがある。そんな時「この言い方でわかりますか。」などと「理解チェック」を行うことで、挫折や誤解を回避するばかりでなく、対話相手が「ええ、・・・・ということですか/ですよね。」などと「確認チェック」をしてくれる可能性があり、学習者が言いたくとも十全に言えなかったことを復元したモデル表現を与えてもらえる可能性もある。このように「理解チェック」は、学習者がうまく使うことで習得に寄与する重要なストラテジーだが、教科書ではほとんど扱われていないようである。

以上で見たように、「インターアクション仮説」が示唆する意味交渉のストラテジーは、教科書では十分に活用されているとは言えない。しかし、「インターアクション仮説」を受けての意味交渉への注目は、教室指導のあり方にも大きな影響を与えたと言われる。従来のように教師が質問して学習者が答えるタイプの教室活動ではなく、学習者自身が質問するなど積極的にインターアクションに関わっていく教室活動が奨励されるようになった。日本語の教材についても、1990年以降はペア・ワークやグループ・ワークのような学習者同士の練習活動を導入したものが多くなったが、その背景には「インターアクション仮説」の影響があったと考えられる。

次回(4月末予定)は、「アウトプット仮説」「気づき仮説」を取り上げ、両理論の観点から入門期の教科書の実態を検討したい。

引用文献

- 金田泰明(2015)「日本語能力試験分析母語別プロファイルの経年変化:韓国の教育政策の教育・学習内容への影響」『言語教育評価研究』第4号,26-32.

- Ellis, R., Tanaka, Y. & Yamazaki, A. (1994) Classroom interaction, comprehension, and the acquisition of L2 word meanings, Language Learning, 44(3), 449-491.

- Krashen, S. (1985) The input hypothesis: Issues and implications. Torrance, CA: Laredo Publishing Company, Inc.

- Long, M. H. (1983) Native speaker/non-native speaker conversation and the negotiation of comprehensible input. Applied Linguistics, 4(2), 126-141.

- Long, M. H. (1996) The role of the linguistic environment in second language acquisition, In W. Ritchie & T. Bhatia (Eds.), Handbook of second language acquisition, San Diego: Academic Press, 403-468.

- Loschky, L. (1994) Comprehensible input and second language acquisition: What is the relationship? , Studies in Second Language Acquisition, 16(3), 303-323.

- Pica, T., Holliday, L., Lewis, N. & Morgenthaler, L. (1989) Comprehensible output as an outcome of linguistic demands on the learner. Studies in Second Language Acquisition, 11, 63-90.

- Pica, T., Young, R. & Doughty, C. (1987) The impact of interaction on comprehension, TESOL Quarterly, 21, 737-758.