日本語教育レポート 第45回 ドイツにおける生涯教育の日本語クラス -その実情とケルン日本文化会館の側面支援-

- 日本語教育レポート

- このコーナーでは、国内外の日本語教育について広く情報を交換したり、お互いの交流をはかるために、各地域の新しい試みやコース運営などについて、関係者の方々に具体的に紹介していただきます。

ケルン日本文化会館

日本語上級専門家 松浦 とも子

専任講師 ドゥツス カタリーナ

1. はじめに

ドイツでは、生涯教育機関の日本語クラスで学んでいる学習者が大勢います。本稿ではその代表的な機関であるVolkshochschule(フォルクス・ホッホシューレ、略称VHS)とその日本語クラスの様子をご紹介します。そして、そこで教える日本語教師の学びを支援する国際交流基金ケルン日本文化会館主催のオンライン日本語教師入門コースについても触れたいと思います。

2.VHSについて

VHS Marburg校 校舎

ドイツでは生涯教育の機会が充実しています。その代表的な教育機関は100年以上の歴史を持つVolkshochschuleで、日本語では市民大学、コミュニティ・カレッジなどと訳されていますが、ドイツでは略して「VHS(ファウ・ハー・エス)」と呼ばれる身近な存在です。そのほとんどは市町村の地方自治体が管理・運営をしている非営利機関で、都市部だけでなく小さな自治体にも存在します。一つひとつのVHSはそれぞれが独立した機関ですが、各州にVHSの連盟があり、それを統合する形で全国VHS連盟が存在します。

日本のカルチャーセンターのようかと問われれば、VHSの雰囲気はカルチャーセンターとは少し違うように思います。それは通っている人たちの層の厚さからでしょうか。基本的には16歳以上を対象にしており、ドイツでは何かを勉強したいと思う時、まずVHSのコースプログラムを確かめると言ってもいいくらい、市民の生活に根付いています。公営のため授業料が安く、プログラムも豊富で、通いやすい場所にあります。ツタの絡まる石造りの歴史的な建物を利用していたり、街中のモダンなデザインの建物だったり、外からの様子は場所によって様々ですが、建物の中はゆったりとした雰囲気の中にいくつもの教室があり、人々がそれぞれ学びの目的をもって集まってきます。

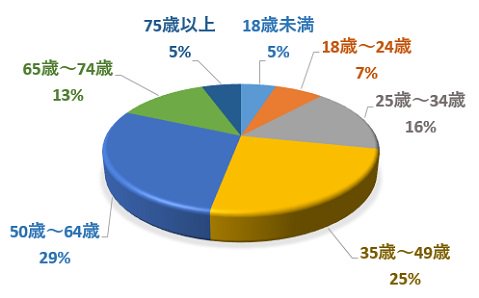

VHS 受講者の年齢構成(2018年)

2021年現在、ドイツには約900のVHSがありますが、町から離れた出張校も含めると3,000校になるそうです。受講者はグラフでわかるとおり、10代の若者から70代以上まで幅広く、全国での利用者は年間900万人ということですから、ドイツの生涯教育の充実ぶりがうかがえます。

プログラムは「政治・社会・環境」「文化・芸術」「健康」「言語」の4つに分かれ、それぞれに多様な講座が用意されています。そのほかに、パソコン操作、会計などの技術や職業訓練、社会人のための学校卒業資格習得コースや移民のためのドイツ語講座もあります。単発の講演やワークショップも多く開催しています。「言語プログラム」を見てみると、英語、フランス語、イタリア語などヨーロッパにおける主要言語のみでなく、使用率が低い日本語、韓国語、東欧言語、またラテン語などの講座も開かれています。VHSはまさに、ドイツの地域社会全体に文化的な学びの環境を提供し、市民を育てると同時に、地域に成熟した文化的雰囲気を醸し出しているといえます。

3.VHSの日本語クラス

日本語コースは、80年代の経済ブーム、90年代からのポップカルチャーの影響でコース数を増やし、ヨーロッパ言語以外の「マイナー言語」のなかでは需要の高い言語に入り、小さな町のVHSでもコースが開設されています。国際交流基金による2018年の「海外日本語教育機関調査」の基本データでは、ドイツ全国64校のVHSに5,400名の日本語学習者がいることがわかりました。

クラスの人数は6人以上15人ぐらいまでの場合が多いようですが、小さな町の場合は6人以下でもクラスが開かれることもあります。都市部では同時に何クラスも開講しているVHSもありますし、小さな町では毎年1クラスだけ開講するという場合もあります。

学習者の年齢層も学習動機も様々です。お子さんが日本人と結婚したからという理由で学び始める年配の方や、武道を習っている若者、アニメが好きな高校生、今まで7カ国語以上制覇している語学学習マニアなど、本当にいろいろです。

20年以上ドイツのVHSで日本語教師をされている大和田邦子さんは「受講者の層はさまざまだが、仕事を終えて駆けつける人々のほか、定年退職者も少なくない。日本語コースでは、中高生の受講希望者が増え、親の許可をもらって成人と一緒に受講している。年配の受講者は人生経験から、中高生は学習盛りの勢いをもって、お互いに刺激を与えあっている」と、クラスの多様性について語っています。

学習レベルは入門クラスや初級クラスが多く、よく見られるのは、週1回2コマ(90分)、10週から15週のコースです。教科書は、教師が語学担当職員と相談して決めるようですが、VHS日本語講師の会のプロジェクトとして作成された『Japanisch,bitte!(日本語でどうぞ)』が使われていたり、『みんなの日本語』や国際交流基金の『まるごと 日本のことばと文化』を使っているクラスも多いです。

また通常コースのほかに、集中コースの観光日本語クラスや、単発の習字クラスなども、教師が職員と相談してニーズを考え、企画して実践することが多いようです。

VHS Marburg校 学習者の様子

4.VHSの日本語教師

2018年の国際交流基金「海外日本語教育機関調査」によると、ドイツでは473人の日本語教師が約1万5千人の学習者を教えています。教師の大半は、日本語母語話者です。その中には国際結婚でドイツに来た方や、音楽やほかの学問が専門でドイツに留学した後に移住した方もいます。

VHSの教師はフリーランスで教えていることが多いです。VHSで教えるためには学士が条件となっており、小さな町のVHSでは、日本語教育の経験がない人が「日本語母語話者だから」、「日本語ができるから」という理由で授業担当を依頼されることが少なくありません。ある小さな町のVHSの語学担当職員は、毎年日本語クラスが開講できるように、常に日本語を教えられる人を探しているそうです。

VHSの日本語教師が教え始めたきっかけは、突然VHSの職員から家に電話がかかってきて頼まれ、断りきれず始めたという例もあれば、日本で英語の教師をしていたので自ら履歴書を送ったという方もいます。自分の専門は日本語教育とは違うけれど、人との交流が好きだから始めたという方もいます。

VHSでは語学担当職員が学生の募集などを担当しますが、日本語コースを新しく設立する際は、コースを担当する日本語教師がたとえ経験が無くても、シラバス作成や教材選びまですべて一人で担当しなければならないことが多いようです。そして、1コースが終了すると、上のクラスに上がる学習者を引き続き同じ教師が担当することも多いと聞きます。その場合、学習者とは長い付き合いになります。ドイツでは、仕事で使うわけでもないのに、VHSで日本語を5年以上勉強しています、といった学習者が大勢います。反対に、開講最低人数6名に達しないと次のクラスが開講されないので、都合でクラスの一人が辞めてしまうと、勉強を続けられない人もいます。学習者にとっても安定した学びの場とは言い難い面もありますし、教師にとっても安定した職場とは言えませんが、VHSの講師の多くがやりがいを感じて続けているようです。

前出の大和田さんは「さまざまな年齢、バックグラウンドを持つ受講者の混ざったクラスで、一般の人々に日本語や日本文化を普及することだけではなく、彼らが日本語という同じ興味を持つ仲間に出会って、授業を通して学ぶことに喜びや生きがいを見つけ、彼ら自身の生活に潤いをもたらす手助けをすることが一番の任務である」と述べています。多様な学習者が一つのクラスで学ぶVHSでは、時に年齢差、レベル差、個性によってクラス運営に悩むことも少なくありません。しかし、生涯教育ならではの多様性と向き合い、教師たちはその環境に意義を見出しているようです。

5.ドイツVHS日本語講師の会

ドイツにおける成人対象の日本語教育に関心を持つ者同士の情報交換を主な目的として、公益団体「ドイツVHS日本語講師の会」が1992年に設立され、今年で30周年を迎えました。現在会員は約110名です。

VHS日本語講師の会 全国定例会

年間活動として、年1回全国規模の定例研修会(2泊3日)を開催して日本語教育能力の向上に努めていますが、皆さん非常に熱心で、夜が更けるのも忘れて議論に花が咲きます。全国を6つの地域に分けた分会があり、定例研修会は各分会が持ち回りで企画開催します。そして、毎年会員の実践に役立つ紀要の発行もしています。ボランティアベースでこれだけのことをこなすのは大変なことだと想像します。

また、地域ごとの研修会、勉強会も定期的に行い、会員の発表、情報交換などを通して学び合っています。オンライン研修が増えたこの頃は、地域を越えてお互いの勉強会に参加する積極的な会員の様子がうかがえます。ケルン日本文化会館が主催する日本語教師研修に参加するVHSの教師も多く、新しい情報や研究成果を自分の実践に役立て、教師として成長し続けたいという熱意を感じます。

そんなVHSで教える日本語教師との交流の中で、次のような事情を耳にすることがありました。日本語教育に興味があっても、自分は経験がなく専門外だからという理由でVHSからの講師依頼を断る人がいることや、逆に大都市ではワーキングホリデーで訪れている日本の若者が日本語教師をすることもあるが、日本語教育の知識がなく、すぐにやめてしまう場合もあるということなどです。VHS日本語講師の会では、教師の世代交代や新人教師の育成なども重要な課題だと認識していますが、新人教師の養成は簡単にできることではありません。また、教え始めたばかりの教師はまだ自信がなく、講師の会への入会をためらう人もいることから、教授経験の少ない人の学びの機会がないという現状がありました。

そこで、ケルン日本文化会館では未経験あるいは3年未満の日本語教師のための日本語教師入門コースを開講することにしました。本コースを受講することで、日本語教師を引き受けてみようと思う人が増えたり、実際に教え始めた人の悩みや疑問が少しでも解消できたりすればと考えました。

6.ケルン日本文化会館のVHS日本語教師支援

6.1 オンライン日本語教師入門コースの設定

国際交流基金ケルン日本文化会館は、VHS日本語講師の会定例研修会への助成や、州支部の勉強会の講師としてアドバイザーが現場を訪問することで、VHS日本語教師の学びを支援してきました。加えて、上記のような課題から、2019年、当館の日本語教育の知見を生かして、日本語教師入門コースをオンラインで提供することにしました。

内容は、第二言語習得理論の研究成果にもとづいた学習プロセスを重視している『国際交流基金日本語教授法シリーズ』をベースに、VHSでニーズの高い初級を教える際に必要な内容を取り上げることにしました。

| 第1回 | JF日本語教育スタンダード、第二言語習得理論 |

|---|---|

| 第2回 | 文字・語彙を教える |

| 第3回 | 音声を教える |

| 第4回 | 話すことを教える |

| 第5回 | 文法を教える |

| 第6回 | 聞くことを教える、初級文型の基本1 |

| 第7回 | 読むこと、書くことを教える |

| 第8回 | コースデザインと教師の役割、初級文型の基本2 |

時間設定は、参加者が仕事をしながら、または子育てをしながら受講する場合を想定して、参加しやすく無理のない時間帯を二つ設定し、振替可能にしました。オンライン講座なので集中力の維持を考慮し、1回の講義は2時間としました。そして、講義を通して学んだことをもとに、出された課題をじっくり考えられるよう、全8回の1年コースにしました。

成人教育ではモチベーションの維持という点からも、「自らの経験をリソースとして学ぶ」ことが重要であると考え、講義は参加者からリソースを引き出すことを意識してデザインしました。例えば、自分自身がどのように外国語を習得してきたか、第二言語習得理論に照らし合わせて振り返るのがこのコースの最初の課題です。

6.2 コースの成果

参加者は日本語教師未経験の方が約3分の1、経験3年未満の方が約3分の2ですが、一番多いのは1年未満の経験者です。教えている機関はVHSと答えた方が毎回最も多く、中等教育や大学、プライベートで教えている方もいます。日本語母語話者が9割以上です。

気軽に参加できるオンラインコースは、簡単に休めるので継続率は高くないだろうと予想していましたが、そんな予想に反して出席率は高く、毎回の課題もほとんどの方が提出され、皆さん熱心に参加されました。そして、アンケートの結果、開始時には日本語を教えていなかったがコースの途中または終了後に教え始めたという回答が相当数あり、具体的な目標があって本コースに参加された方が多かったということがわかりました。

| 第1期 | 第2期 | 第3期 | |

|---|---|---|---|

| 開講期間 | 2019年5月~2020年2月 | 2020年5月~2021年2月 | 2021年4月~2021年8月 |

| 参加人数 | 40名 | 56名 | 49名 |

| 平均出席率 | 87% | 96% | 2021年8月現在 継続中 |

| コース受講後教え始めた人 | VHS 5名、 その他 2名(重複あり) |

VHS 2名、大学 6名、 その他 5名(重複あり) |

講義はオンライン会議システムZoomを利用し、グループディスカッションの機会を多く入れることで、自らの学習の経験や授業の経験を話し合い、考えを深める場になることを期待しました。 参加者からは、「講師が一方的に話すのではなく、グループでの話し合いが多く取り込まれていて、他の人の話がきけたのがとてもよかった。授業内容の豊富さはもちろん、受講者との意見交換で、皆ががんばっているからというモチベーションを得ることができた」「授業デザインも飽きさせない仕組みがたくさんあってとても参考になった。授業内でグループディスカッション時間を複数回入れたり、特別講師の回があったり、授業中も宿題も一辺倒ではなく、自分で考えたり予習してみたりする時間が設けられていて、取り組んでみようと思わせる導線が多く、毎回楽しかった」「学ぶ人が無理なく続けられることを大事にしていて、良いなと思った」(原文ママ)など、成人教育の視点で「参加者からリソースを引き出す」ことを大事にデザインした成果といえるような声が多く聞かれました。

16時間の短いコースの中で伝えられることは多くありませんが、上記、終了後のアンケート自由記述を見ると、参加者に何らかの刺激を与えることができたと思っています。コースに参加した人が当館主催の研修やVHS講師の会の勉強会に参加しやすくなったことも成果のひとつといえるでしょう。

本コースはドイツ語圏のVHSで教える日本語教師の育成というニーズに応えて始めましたが、VHSに限らず、プライベートレッスンや補習校、または大学の講師として教えたいけれど、体系的に日本語教育方法を学んだことがないという相当数の人が、欧州で日本語教育の基礎を学ぶ機会を求めていることがわかりました 。

実は、このオンライン日本語教師入門コースも生涯教育のひとつであると言えます。参加する人の背景も様々で、多様性を包括する生涯教育そのものなのです。そこに受講者として参加し、学ぶ経験が、日本語教師として教壇に立って成人を対象に教える際の経験知になるでしょう。

以上、ドイツの生涯教育機関であるVHSとVHSでの日本語教育、そしてケルン日本文化会館が実施しているオンライン日本語教師入門コースについて紹介しました。

生涯教育が根付いているドイツの素晴らしい環境の中で、自信をもって新人教師が日本語を教えていけるよう教師入門コースや教師研修で学びの機会を提供し、そこからVHS日本語講師の会の活動に参加するきっかけとなるような橋渡しができればと思っています。それがVHSの日本語教育のさらなる質の向上と活性化につながっていくことを期待しています。

謝辞

本稿第2、3、4章は、VHS紀要16号「ドイツにおけるVHS ~その歴史と意義~」から、執筆者大和田邦子氏の了解を得て、部分的に引用しています。また、VHS Marburg校の札谷緑氏にも取材にご協力いただきました。

参考文献

- 大和田邦子(2020) 「ドイツにおけるVHS ~その歴史と意義~」『ドイツVHS日本語講師の会紀要 (VJVフォーラム)』16号

- 国際交流基金ケルン日本文化会館(2020)『ケルン日本文化会館開館50周年記念誌 第2巻ドイツ語圏における日本語教育』

- マルカム ノールズ(2002)『成人教育の現代的実践―ペダゴジーからアンドラゴジーへ』(堀薫夫・三輪健二訳)鳳書房