報告『遊ぶことば、内省のまなざし ~東南アジアの詩人たち』

本稿は、2025年3月号『現代詩手帖』に掲載された記事の再録です。2024年10月31日に実施した文芸対話プロジェクト“YOMU”トークセッションをもとに構成されています。

事業概要と登壇者の略歴についてはこちらの概要ページをご覧ください。

ポストコロニアルな言語と歴史

藤井:藤井光と申します。僕は英語以外の外国語はまともに読めないのですが、アメリカ文学を中心に勉強してきたなかで、現代の英語圏の文学が非常に多様化している現実を近くから見てきました。移民の文学を手がけることも多くあって、それらを翻訳するうちに気づいたことがあります。それは世界中のいろんな場所で、英語圏ではない地域でも英語で書いている人たちがいるということ。それこそパレスチナのガザでも英語で書いている人たちがいますし、何らかの形で英語と接点をもちながら、作品を発表し活動している人たちがいる。それ自体はコインの表裏のようなもので、よい面とそうでない面の両方があるかもしれません。けれど個人的には目を開かされる経験を今まで何度もしてきました。きょうはパオロ・ティアウサスさん、ノーマン・エリクソン・パサリブさん、お二人それぞれの英語との付き合い方についてもうかがえたらと思います。

東南アジア、広く多様な地域をその一言で括ってしまえばですが、その東南アジアと僕がどういう関わりをもってきたかというと、ここ5年ほど、英語で書いている東南アジアの作家の本を翻訳する機会がありました。一冊はシンガポールの優れた詩人で、劇作家、小説家でもあるアルフィアン・サアットの短篇集『マレー素描集』(原題Malay Sketches)。もう一冊はフィリピンのベテラン作家ジーナ・アポストルの長篇小説『反乱者』(原題Insurrecto)です。そしてシンガポールとフィリピン、それぞれの文芸の文脈が非常に豊かだと気がついたんですね。これからもアジア圏で英語で書いている人たちの作品を読み、訳していきたいなと思っています。

もうひとつ個人的なことをお話しします。僕の家族の歴史に関わることですが、祖父は第二次世界大戦中に帝国陸軍の将校としてアジアに派遣されていました。戦時中のことを家族にはあまり具体的に語ってくれなかったため、祖父がどこで何をしていたのか詳細はわからないのですが、中国やインドネシアに行っていたことはたしかです。そういうこともあり、僕個人はその二代後の人間ですけれど、アジアでの戦争というものがずっと気になったまま今に至っています。振り返ってみると、僕が翻訳してきた小説は戦争に関わるものが多いんですね。世代間のそういった力学が働いた結果かなと思っていますが、きょうはそのような立場からお二人にお話をうかがいたく思います。

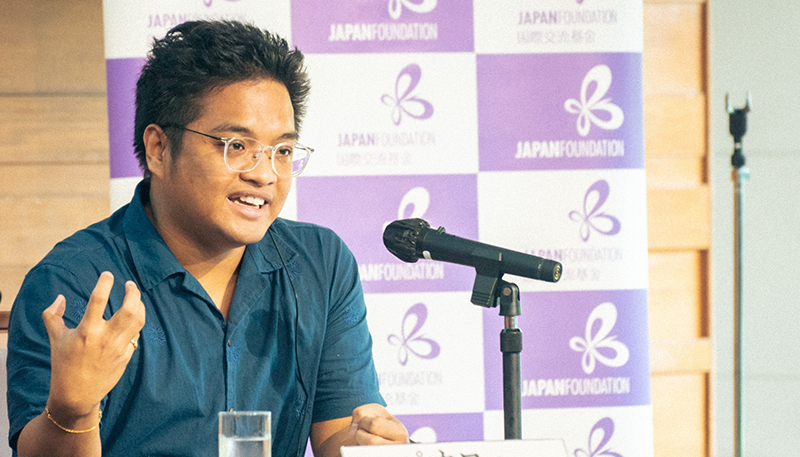

パオロ:パオロ・ティアウサスと申します。フィリピンのマニラ首都圏のパシッグ市出身です。パシッグ川はフィリピンでもっとも長い河川のひとつとして知られています。私は詩人として、そしてパフォーマーとして活動していますが、これまで15年ほど詩を書いてきたなかで、おもにフィリピンの現代社会にフォーカスしてきました。現代のフィリピンは豊かで興味深く、かつ理解が難しい部分があります。若者文化に関心をもつなかで、私はジェンダーの問題、とくに男性らしさに目を向けてきました。ほかの国と同じように、フィリピンは家父長制のつよい社会で、男性は社会階層において特権的な地位にあります。私自身が高校で男子校に通っていたことも関係しているかもしれません。まだ13、4歳の子どもの頃から、教室内でそういった家父長的な状況を、つまりあらゆる邪悪さをすべて目にしたと感じています。ですからフィリピンのアイデンティティというテーマは、私の創作からは切り離せません。

私はふだんフィリピノ語で話し、書いています。これまで出版してきたほとんどすべての詩を国語、つまりフィリピノ語で書いてきました。そして今年になって自分の詩を自分で英訳し始めました。フィリピンには80を超える言語がありますが、それぞれ非常に異なっていて、たとえばフィリピン南部の人との会話が困難になることがよくあります。お互いを理解できない可能性もあるなかで、もっともよく使われる言語はやはり英語なのです。みなさんのお知り合いのフィリピン人の大多数も、おそらく英語をかなり話せることでしょう。

フィリピノ語にはスペイン語から借りた言葉が多くあって、それらが独自の言葉として発展してきました。現在のフィリピンの文化や言語そのものも、さまざまなものが混淆して非常に多様です。フィリピノ語と別の地域の言葉が混じり合い、英語もあれば、スペイン語の言葉も、中国語の言葉もある。そういった言語背景から私の詩は生まれているのです。一部の作家はピュアなフィリピノ語を使いたがりますし、英語しか使わないという人もいます。私はそういった境界線を無視して、日常の話し言葉で書いています。そしてこれは重要なことですが、私はストレートの男性の書き手ですから、それによって自分が特権的な立場にあることを認めなくてはならないですし、批判的でなければなりません。出版した二冊のうち、最初の詩集は男性や男らしさについて書きました。原題はLahatng Nag-aangas ay Inaagnas。キーとなる言葉は「angas」と「agnas」です。「angas」は「swagger」(威張る)の意味、「agnas」は「rot」(腐る)の意味です。つまり威張る人は腐る、ということで、私はそれをAll Men Ending(『すべての男の結末』)と英訳しました。そしてこの詩集によってフィリピン図書賞と、マドリガル・ゴンザレス新人賞にノミネートされました。二冊目の詩集の原題はTuwing Nag-iisa saMapa ng Buntong-hiningaです。英訳すると、When Lonely in the Map of Sighs(『ため息の地図の中で孤独になったとき』)。これも最優秀フィリピノ語詩集部門賞に選ばれました。最初に『すべての男の結末』から「スーパーヒーロー(原題Superhero)【PDF:546KB】」という詩を読みます。フィリピノ語では男性一般のことをlalakeと言いますが、その単語が詩中でくり返されます。

ノーマン:ノーマン・エリクソン・パサリブと申します。インドネシアから来ましたトバ・バタック族の詩人です。これまでに書いた本のうち二冊が詩集です。また短篇小説が英語に訳されていて、ティファニー・ツァオさん訳でイギリスのティルティッド・アクシス・プレス社から刊行されたHappy Stories, Mostlyは2022年の国際ブッカー賞にノミネートされました。私自身びっくりしましたが、作品が世界に知られるきっかけになりました。

創作の関心は自らのアイデンティティと深く関わっています。ひとつはクィアであるということ。私はゲイであり、そしてトバ・バタック出身です。つまり私個人のアイデンティティは、インドネシアにおけるポストコロニアルな状況と関係しているのです。インドネシアはオランダやヨーロッパ諸国に支配され、日本の植民地にもなりました。先ほど藤井さんが戦争の歴史について触れられたことをとても嬉しく思いました。というのは東南アジアでは植民地の歴史について、さらに自分自身について、自分の言葉で話すことが重要だからです。きょうはまず詩集『セルギウスはバッカスを求める』(原題Sergius Mencari Bacchus、英訳Sergius Seeks Bacchus)から一篇朗読します。インドネシア語でIa dan Pohon(「その人と木【PDF:418KB】」)という作品です。「彼らと木」「彼と木」「彼女と木」などとも訳せます。インドネシア語の三人称単数代名詞にはジェンダーの区別がないため、英語ではHe and the Tree と訳しています。バタックの神話、つまり植民地時代以前の信仰では、木や森はすべて年上の兄弟たちだと考えられていました。同じひとつの存在からすべてが創造され、樹木は私たち以前に創造されているということです。現代のスマトラで起こった森林伐採の多くは富裕層およびコングロマリット企業によってなされたものですが、それは非常にひどいものでした。バタックの人びとの多くはキリスト教徒ですし、イエス・キリストも大工だったことから、私はバタックの一員としてこの最初の詩集冒頭で木に対して謝りたいと思ったのです。若い兄弟として森林を裏切ってしまったとの思いがあったからです。

男らしさと暴力の文化を見つめる

藤井:お二人の詩について具体的におうかがいしたいと思います。まずパオロさんから。僕が読んだのはパオロさんご自身が英訳された本で、もとのフィリピノ語の詩集からのセレクトだと思いますが、その最後に収められている詩が先ほどの「スーパーヒーロー」です。男性や男らしさのテーマがよく表れている詩で、詩集全体からもそれが伝わってきます。この詩は「意図的であれ、そうでないものであれ」というフレーズで締められているのが印象的です。英語だと“intended. Otherwise.”です。この「intended」という単語は、詩集冒頭の作品All Men Ending にもやはり似た形で出てきていますね。そしてAll Men Endingの最終行に「new intention」という言葉も出てきます。詩集としてひとつのプロジェクトを形づくるなかで、「スーパーヒーロー」という詩が全体を締めくくる役割を担っているようにも思えますが、どのようなインスピレーションで書かれたのでしょうか。

パオロ:ご指摘いただいたとおり、詩集冒頭の詩、そして最後の詩でも「intended」という言葉を使っています。この詩集にまつわるインスピレーションについては、先にお話ししたとおり、私は男子校に通っていて、2016年のフィリピン大統領選挙の結果によって国はあまりよくない状況に陥りました。ドゥテルテ前大統領のことをご存知だと思いますが、彼の時代にフィリピンでは超法規的殺人が激増し、時には殺戮までありました。そこからこのイメージが浮かんできたんです。彼らは麻薬戦争という言葉を使い、衝撃的なことに多くの人びとが警察によって殺されました。その多くは薬物使用の嫌疑をかけられましたが、調査の結果、実際にはそうでなかった人もいたことがわかっています。4、5歳の小さな子供たちまでもが薬物使用を疑われ、そういう子供たちが「私のようにならないで」と書かれた段ボールを首に下げさせられる。10代のキアン・デロス・サントスが帰宅途中に殺された事件もよく知られています。彼は警察に「私を撃たないでくれ、明日も学校があるから撃たないで」と懇願したそうですが、にもかかわらず非情にも殺害されました。こうした出来事が前大統領とどう関係があるかというと、彼はマッチョな姿を前面に押し出してアピールしていました。口の悪さで有名でしたし、演説でもひどい言葉を遣っていました。メディアに向かって話すときも、まるで居酒屋で友人と話すような言葉遣いでした。罵倒を浴びせ、ひとかけらの良心の呵責もなく、この人は死ぬべきだとか、この人を殺すべきだとか、そういった話し方をしていたわけです。

それを見て、私は既視感のような不思議な気分に襲われました。このような男らしさ、あるいは暴力の文化を前にも見たことがあると思ったんです。より小さなスケールですが、学生生活のなかで同じような光景を見ていました。高校の教室で男子同士が関わりあう様子が、前大統領が国民を扱う姿とまるで同じだったんです。ひどく失礼な冗談を言ったり、自分が優っていることを証明しようとつねに競ったり、悪気がみられない冗談やいじめに至るまで、何気ない攻撃性に満ちあふれていました。もし高校の教室でこれを止めることができれば、自分の国はこんな状況にならなかったかもしれない。それが詩集のインスピレーションになったのです。もっと言うとこの状況には私自身も含まれますし、私自身もこの大きな問題の一部なのです。

男性は「そんなつもりはなかった」とよく言います。高校で私たちが廊下で並んでいたとき、そこを通りかかったある女性教師にクラスメイトのひとりが口笛を吹いたんです、フッフーというような。誰が吹いたのかと問題になりましたが、誰も名乗り出なかった。もしそれがハラスメントにあたるとしても、きっとその人は「そんなつもりじゃなかった」と言ったでしょう。多くのことが同様に「そんなつもりはなかった」で片づけられるわけです。男性の意図的なこと、意図的でないこと、そういった主題が詩集のきっかけになりました。それが“the history of men is a history of mistakes, intended or otherwise” という詩句につながったんです。

藤井: 日本と共通する要素がいくつもあると思いました。少なくとも僕の高校の教室でも同じようなことは起きていましたし、そういうなかで僕も育ってきたので、すごく身に染みるというか共感しました。詩そのものは特定の出来事から出発しながら大きな広がりをもっていて、文明そのものを見つめるような視点になっていることもわかっていただけるかと思います。

「順応」への問いかけ

藤井:続いてノーマンさんにお聞きしたいと思います。朗読いただいた詩のタイトルは「その人と木」と日本語訳されていますが、先ほどノーマンさんからインドネシア語における代名詞の問題が大きな要素であることを教えていただきました。インドネシア語の三人称単数には男性/女性の区別がそもそもないということですね。英訳ではHe and the Treeと、「he」というジェンダーを与えられた翻訳になっています。インドネシア語の特性を生かして詩を書くノーマンさんの創作とは違う形で現れてきますが、この翻訳についてはどんなふうに感じていますか。それから詩中のイメージにおいて「建物と近すぎる」「遠くから向かい合い」といった詩句が印象的で、距離ということもひとつのテーマかなと感じたので、そこに込められた意味について。あともうひとつは、神が三つに枝分かれしていくイメージですね。「木のように三つに枝分かれした神」と書かれていて、ここにも意味がありそうだなと思います。

ノーマン:この詩を収録した詩集『セルギウスはバッカスを求める』は、二人のカトリック聖人、セルギウスとバッカスの名がタイトルとなっています。なぜセルギウスとバッカスなのか。インドネシアは大変保守的なところで、私のようなクィアについてはよく黙示録の兆候であるというふうに言われます。しかしご理解いただけるかわかりませんが、私だって聖なる存在でありたいのです(笑)。クィアの友人たちを含めて、終末の兆しではなく聖人になりたかった、その世界を自分の本のなかで再現しようと思ったのです。ジェームズ・ボールドウィンの言葉に、自己に対する嫌悪感をとり除かなければ前に進めないといったフレーズがありますが、この詩集を書きながら私も同じようなプロセスを踏んでいたと思います。そしてキリスト教では「神は三位一体」とされますが、この詩で「神は木のようなものだ」とあえて書いたのは、トバ・バタックの間でキリスト教化が進んだあと、植民地化以前の信仰や文化にアクセスするのが難しくなったからです。

面白い逸話があります。多くの国々が植民地化していったなかで、たとえばヨーロッパ人はインドネシアからいろんなものをもち帰り、バタックのものをオークションにかけたり博物館に飾ったりしました。一方、日本の軍隊は多くの武器を残していきました。インドネシア内を旅していると、あそこにまだ日本軍の武器が隠されているとか、山の上でサムライを見たとか、そういう話をよく聞きます(笑)。どなたの気持ちも害さなければよいのですが、これは面白い皮肉なのです。一方の人びとはすべてをもち去り、もう一方の人びとはいろんなものを残していく。インドネシアのような国ではそれはそのままポストコロニアルの時代のクィアな現実を象徴しているように思うのです。本のなかで神のことをよく書きますが、私自身は信仰心が篤いわけではなくて、ただ神についてあまり堅苦しく書かなくてもいいんじゃないかと感じたんです。正直に言えば、同性愛者たちにも聖職者になりたい気持ちはありますし、少なくとも私の個人的な生活においても、権威的なことを言いたいと思うことはあるわけです。この本の表紙では人が消されています。友人がデザインしてくれたのですが、何かから除外されることを拒否するという意味がこの本には含まれています。

藤井:人と、そして木がいるというそれだけの設定ですが、社会における居場所といった意味合いも含まれている。さらに読み返してみたいなと思いました。

ノーマンさんにはもう一篇「リーフレット(原題Brosur)【PDF:643KB】」という詩を朗読していただきます。

ノーマン:「リーフレット」という詩は、みなさんを幸せにするプログラムについての詩です。インドネシア人としていつか幸せになることができるのだろうかと、私はいつも自問しています。隣人の期待に応えられるかどうか、インドネシア人の多くはつねに大きなプレッシャーを抱えています。自分自身でいることはインドネシアではなかなか難しい。なぜならインドネシア社会は地域密着型で、たとえば私が病気にかかると、会社の同僚や地域の人たちがお金を募って病院に行くことができたりします。親切なんですが、同時に地域の人たちはとても詮索好きです。とくにクィアは25歳あたりを過ぎると人生が大きく変わり始めて、なぜ結婚していないのかと問われたりする。実際には二人の夫がいたりするんですが(笑)。そんな感じでインドネシアでは友人によっていろいろな顔をもつ必要が出てくるのです。

藤井:この詩はとてもメカニカルに書かれています。プログラムが話しているというか、リーフレットの記述が勝手に再生されるという体裁で、「あなた」が存在しているかどうかもわからない。また人間が誰を愛するのかという趣味嗜好について、英訳では“tastes and preferences”となっていましたが、そのレベルで分析されるデータでしかないと書かれている。こういうスタイルを選んだ理由をうかがいたいです。インドネシア語の原作朗読からも「program」「analisis」「koekstensif」といった英語で耳慣れた単語がわりと多く出てきました。この詩ではどういったことを意識されたのでしょうか。

ノーマン:この詩はたしかにとても機械的に聞こえます。アプリという設定だからですが、それ以外にも理由があります。この作品は若いころにクィアの詩人として書いたもので、最初の熱い動機はヘテロの、ストレートの作家たちに対するリベンジ、つまり報復のようなものでした。「詩とは何か」と考えられていたものへの反乱というか、それを破壊し混乱させ、不敬だと感じさせたいと思ったのです。キリスト教的なイメージが多くありますが、信心深い人間だからではなく、むしろ信心深くないからこそ、そういった表現を使いたいと思ったのです。つまりコミュニティに何か仕返したいという気持ちが根源にあったのです。「プログラム」という言葉は、ジャカルタのインドネシア人たちがふだんそのまま話している単語で、外国っぽい響きにしたい狙いはないのですが、この「プログラム」を使う人をちょっといらいらさせたかったんです。使えば使うほど嫌いになるような、そして仮にこのアプリの指示に従ったとしても本当にハッピーになれるのだろうかと思うような。またこの詩を通じて私は、「順応(conformity)」についても問いかけたかった。クィアであることで私たちはいつも闘っています。つねに「順応」という大問題と向き合っていて、たとえばカミングアウトすべきかどうか、SNSで自分自身をさらすべきか、オフラインでいるべきか。こういった小さな闘いが、真に重要なクィアの権利の議論から私たちを遠ざけてしまうことが多いのです。クィアの人びとについて話すとき、みんなどこかで「よい人でいてほしい」という期待があるように感じます。寛大で親切な人びと。しかし人はまわりに迷惑がられる存在でいてはいけないのでしょうか。すべての人がそうだし、私だって迷惑な人と言われることがあります(笑)。つまりこの詩で言いたいことのひとつは、人びとは自分のセクシュアリティに関係なく、幸福にアクセスできるべきだということです。「~にもかかわらず」といったあらゆる接続詞と関係なしに、たとえそれがセクシュアリティに関係なくとも、誰でも幸せで尊重される生活を送る権利があるべきだということです。

フィリピン人は箱舟に乗れるか

藤井:続けてパオロさんに「テリトリー(原題Teritoryo)【PDF:465KB】」という詩を朗読していただきます。この詩では聖書のアーク(箱舟)だったり、新約聖書という単語もそうですし、至るところに聖書のイメージが出てきます。もうひとつ気になったのは、「私」として出てくる話し手がどの視点から語っているのかということです。詩の中盤で、さまざまな暴力の犠牲になった無数の名もなき人たちの存在が語られますが、そういったものを引き受けて話し手が「あなた」に問いかけている。この構図のなかで、「私」はどこにいるのだろうというのが気になったのです。

パオロ:じつはこの詩は新作です。数週間前に書きました。京都文学レジデンシーに参加した1ヶ月間、書く環境を提供され京都の名所をいろいろ訪れました。たくさん見て、食べて、書いて、とても楽しかった。今回のプロジェクトは、自分の国を初めて長期間出るという経験になりました。前に2週間だけ仕事で海外に出たことはありましたが。このレジデンシー期間中は、自由に自分の時間を使えて、考える時間もたくさんありました。興味深かったのは、これまでにないほど自分がフィリピン人だと強く感じたことです。今回の異国体験は、どれだけ自分が異質な存在であるかを私自身のなかで際だたせました。京都文学レジデンシーの開会式でも藤井さんが司会をされていて、そのときに「異質な素材を使って書くこと」についてご質問があったかと思います。その質問に対して、私は異質な素材を使って書いているとは思わない、私は異邦人(エイリアン)として書いていると思う、と答えたんです。これはノーマンさんのお話にも通じることで、ポストコロニアリズムの面白い側面だと思います。フィリピンではスペインによる400年間の植民地支配があり、その後40年間のアメリカの占領が、さらに短期間の日本による占領がありました。これらすべてがフィリピン文化を奇妙なものにしています。というのもこれらの影響が互いを消し合おうとしたり、どれがもっとも主要であるかを競い合ったりしているからです。そういったこともあり、私は京都で本当に異邦人だと感じました。と同時に、真にフィリピン的な何かを書きたいというインスピレーションになりました。自分のアイデンティティに直結する詩を書きたいと思ったのです。以前の作品にもフィリピンの現実はもちろん表れていますが、その現実をフィリピンの外にもち出すのはなかなか困難で、この詩ではそれを直接的に追求したいと思ったのです。

もうひとつのきっかけは、私と洪水との関係です。先日フィリピンに大型の台風が上陸したことをご存じかもしれません。フィリピンのビコール地方が甚大な被害を受け、多くの地域が水没し、人びとは家の屋根にとり残され、救助を求めました。じつはこれはフィリピンでは不幸なことによくある出来事で、こうした大規模な洪水は頻繁に起こります。そして私自身も2009年に洪水で死にかけたことがありました。今だからこその笑い話ですが、そのとき私は家に帰ろうとしていました。水位は腰の高さまで来ていたので、「ああ、もう6、7時間雨が降っているし、家には帰れないな。モールに避難しよう」と思いました。そしてモールに行くための高架橋を見つけ、駅からその高架橋までの道も冠水していたにもかかわらず、そのまま高架橋に向かって歩いていったのです。距離が短いから歩けるだろうと。でもそこには深さ7、8フィートの大きな運河があったのです。洪水でその運河が見えていない私は、イヤフォンをつけてちょっとカッコイイ気分で歩いていました。そしてそのまま運河に落ちたんです。覚えているのは泳ごうとしている自分の姿。しかし泳ぎ方がまったくわからなかった。再度沈み、もう一度泳ごうとしたとき、バス停の近くにいた誰かが私の手を摑んで引き上げてくれました。このとき知っているかぎりの「curse word」(罵倒語)が思い浮かびました。「何が起こったんだ!」と。私にとっては大きな出来事でしたし、今もフィリピンで洪水は続いています。フィリピン人としてのアイデンティティ、そして洪水。このふたつが新作を執筆しているときに思考を刺激したのです。

フィリピンにはキリスト教の影響が色濃くあります。私たちの宗教はとてもキリスト教的です。聖書の物語はすべて知っていますし、だからこそこんなことを思ったんです。フィリピンのようなポストコロニアルな国々の不運な状況を考えると、私たちはここにいる価値があるのだろうか、私たちは本当にここにいるべきなのかと。もしノアの箱舟の洪水がきょう起きたとして、フィリピン人は果たして箱舟に残ることができるのだろうか。そしてフィリピン人を、箱舟に乗るべきではなかったのになぜかこっそりと入りこんだ存在、密航者のような存在だったとすればどうだろうか。そのようなシュールな神話を書きたい気持ちが湧いてきたんです。つまり「私たち」はそこにいるべきではなかったけど、無理やりどこかの隅や箱に紛れこんだ、という感じです。これが作品中の「箱舟」の意味です。「彼ら」は「私たち」を発見し、いまでも根絶しようとする。詩の中盤に出てくる非常に暴力的なイメージは、フィリピン人なら誰でも簡単にわかるような一般的な暴力の実例です。たとえばそこに「いくつもの箱に入れられて飛行機によって帰国させられ」という一節があります。みなさんもご存知のように、多くのフィリピン人が海外で家政婦として働いていて、彼らが現地で亡くなったときに遺体が箱に入れられて送り返されるという話をよく耳にします。遺体が送られないことさえあります。だからこの詩は密航者の立場をとり、「私たち」は見つかってしまったが、それでもなお私は怒っていると表明するのです。「私たち」は交渉などしたくない、むしろ誰かに聞きたいんです。私たち密航者をどうするつもりなんですか。もっと苦しめるつもりですかと。

ノーマン:水にまつわるエピソードについて一言。私も「あなたの詩にはなぜ雨や洪水などの水の描写が多いのか」とよく聞かれます。それこそが人生だからです。そして私もパオロさんと同じく泳げません(笑)。インドネシアではゲイの人たちはお互いにプールで出会うことも多いですが、それはともかくインドネシアでは水は必ずしも生命の源ではなく、むしろ死の源や、運命を決するものだったりします。洪水で全財産が流されてしまうこともありますし、茶色い水にまつわる恐ろしい記憶もあります。私はブカシというジャカルタの衛星都市のような街で育ちましたが、そこでは頻繁に洪水がありました。パンデミックの時期にはさらに増え、まるで神が私たちを罰しているかのように感じられましたが、実際には富裕層が移住して起こるジェントリフィケーション(都市の特定の地域が再開発され、もともと住んでいた低所得層が追い出され、代わりにより裕福な住民が移り住む現象)の影響です。

遊び心を最大限に活かす

藤井:「テリトリー」も「リーフレット」も、今回のイベントテーマである「プレイフル(playful)」のトーンをよく表している作品だと感じます。そして社会での居場所ということが共通の主題となっている。支配的な価値観や思考のあり方にどのように揺さぶりをかけて自分の場所をつくっていくか、そういった思いがあるのだなと思います。ノーマンさんからはもう一篇「My Dream Job【PDF:533KB】」を朗読いただきます。こちらは新作だそうです。

ノーマン:この詩は第二詩集の表題作で、タイトルは旧約聖書に出てくる預言者ヨブ(Job)と雇用・仕事のジョブ(Job)をかけています。インドネシア語で書き始めて、執筆をいったん中断したあと2022年ごろに再開して完成させました。以前インドネシアの国税局で会計士として働いたことがあって、大変な仕事でしたが給与は高かったんですね。でもある賞を受賞したあとにその職を追われてしまい、そこからこの詩集の詩篇を書きつづったのです。

聖書の預言者ヨブはすべてを失っても神を呪うことはありませんでしたが、私は当時自分に起きたことに対して、まあ毎日3回ぐらいは罵り言葉を吐いていました(笑)。だから私はある意味で反ヨブ、反預言者のような存在ですが、どう言えばいいのか、キリスト教のコミュニティでは敬虔であることに関する神話のようなものがあるのです。おもに私の母と母の友だちのことですが、そんな状況から生まれたものとしてこの本を書こうと思ったわけです。

藤井:自分の作品には水のイメージが多いと話されていたことが、ここでも非常に効果的に現れていますし、「その人と木」で出てきた三つに枝分かれした神という「三」の数字ですね。ここでもやはり「三つを掛け合わせ」あるいは「三位一体」という形で「三」が出てきています。宗教的なイメージやモチーフを使いながらも、それとは何か違う「言語のポリアモリー」が生まれるわけです。違うものを生み出すというノーマンさんの作風がよくわかる作品だなと思います。

翻訳の話をもう少しうかがいたいです。ノーマンさんはインドネシア語で書いてから、ご自身の新たなプロジェクトとして英語で書かれたとのことですが、英語で書くときはご自身で翻訳されているような感覚なのでしょうか。またパオロさんもご自身の詩を英語に訳して、outlive poemsという詩集になっています。フィリピノ語で書かれた詩を英語に訳すときに、やはりどんなことが起きたのでしょうか。

ノーマン:My Dream Jobを翻訳してくださった西野恵子さんが、この「Job」のダブルミーニングを残したいとおっしゃったときに、ぜひ自由にやってくださいとお伝えしました。というのは、自分は実験的な詩人だと思っていて、翻訳者たちにもいろいろと遊んでほしいのです。もともとの自分の詩を唯一無二のものとは思っていなくて、ひとつのソースだと考えています。詩集を書いた目的のひとつは言葉で遊んでみることでしたから、どの言語の翻訳者たちにもやはり遊んでほしいと思います。

英語で書くことはインドネシア語で書くのとは違う感じがあります。私はインドネシア語で夢を見ますし、自分の経験をめぐって遊べる言語です。一方、英語は海外への旅によって得た新しい経験のようなものです。たとえば最初の文学レジデンシーのときにこんなことがありました。私が「devout」と言った単語を、発音のせいで聴衆は「default」ととらえたのです。たったひとつの言葉でも意味が変わってしまう、そのことを人は「誤解」と呼びます。そして翻訳のときにその「誤解」が大きくなることもありますし、とりわけ詩においては、翻訳で何が失われるのかがよく議論されますね。でもベトナムのある詩人が言ったことが私の心に残っています。誤訳や原文との違い、翻訳で失われるもの、それもまた詩なんだよ、と。言語へのアプローチを解放してくれた一言でした。英語で書くとき自分が何をやっているのか、わからなくなるときも時々ありますが、言葉を使って遊ぶことを続けていけば、どこかに到達できるのではないかと考えています。

私はエアロビクスをする人と同じようにどこかエクササイズのようにして詩を書いています。痛みをともなう楽しい言語体験を得たいと考えているのです。My DreamJobではたしかに「言語のポリアモリー」という言い方もありますが、詩集全体ではオランダのスマトラ植民地化について語ってもいます。ラブストーリーかと思いきや、じつはスリラーなんですよ。当時バタックの教会は、キリスト教は暴力的な宗教ではないという歴史理解を示さなければいけなかった。それが宗教を売る方法だからです。しかし植民地時代の公文書を読み返してみると、若いころに自分がもっていた考えとはまったく異なっていることがわかりました。だからこそ詩集冒頭において、これはラブストーリーでありポリアモリーであるという無邪気なところから始めたかった。詩集を読み進めていくと、暴力が私たちの生きている世界の一部であることに読者は気づくと思います。

詩集のなかに、Tell Me Your Body Countというタイトルの詩があります。「body count」という言葉は、身体のカウント、つまり過去に何人と関係をもったかという意味のスラングで、クィア同士でそんな話をすることもよくありますが、植民地時代の「body count」とは、どれだけの人が死んだかを意味していました。以前ドイツの捕虜の手紙を読んだとき、彼がドイツに送った手紙にはトバ・バタック市民が何人死んだかは記載されていませんでした。兵士が10人死んだとか、ドイツの司祭が15人死んだとかは触れていましたが、植民地戦争でトバ・バタック人が何人死んだかはいっさい記録がなかったのです。友人たちと気軽に使っている「body count」という言葉に暴力的な側面があることも、現代社会では忘れられていると思います。

パオロ:ノーマンさんと同じように私もフィリピノ語で夢を見ます。フィリピノ語は私の思考形成に深くかかわっていて、私のなかでつねに英語への二次的な翻訳が行われています。今話しているときもそうですが、フィリピノ語ですべての思考が行われているのです。そして詩を書くときは、きょうのイベントのタイトルのとおり、つねに遊びの要素をとり入れたい、詩に映し出したいと思っています。いわゆる一般的なフィリピノ語の詩が何を語りたいのか、詩的だとされるトピックや言葉が何であるのか、私にはだいたいわかっています。まあ多くの場合、私の詩はその基準を満たしません。なぜなら多くの人は純粋なフィリピノ語や、美しいことに興味があって、国についてもごく一般的なメタファーで表現したいと考えるからです。ノーマンさんが言ったように、英語が頻繁に出てくるのは、それが日常の話し言葉だからですね。

フィリピノ語のある言葉を英語でどう表現すればいいかわからないときや、反対に英語で知っている言葉に相当するフィリピノ語がわからないときなどは、ふたつの言語を組み合わせなければならなくて、そんなとき私は遊び心を最大限に活かそうとしています。詩篇「スーパーヒーロー」には“edukado, doktorado” という詩句が出てきて、「edukado」は文字どおり「教育を受けている」の意味ですが、「doktorado」はやや奇妙というか、フィリピンでは書類を偽造することを「ドクターする」というジョークがあるんです。と同時に博士号をもっている人も指すので、英訳では博士号をもっている人、人類のために戦う人、などとなります。正式なフィリピノ語の詩ではあまり出てこない言葉遊びです。

詩篇「テリトリー」の冒頭の行にも触れておきます。英語では“Bird unchained by sky, hurry your flight.”と訳されていますが、フィリピノ語版では“Ibon mang maylayang lumipad…” となっていて、じつはこれは1929年につくられた国民的な歌の一節なんです。フィリピンの集会や抗議活動でよく歌われ、とても明快なメタファーになっています。鳥が檻に入れられて泣く、つまりフィリピンという国が自由でないことを語っているんですね。ご質問にもどると、そういったものを翻訳するのはたしかに非常に難しい。どうすれば英語で同じ効果を出せるか。私が“Ibon mang maylayang lumipad…”と始めると、すべてのフィリピン人はその歌を知っているので注意が向くわけですが、英語にそれを訳す方法はないですし、私は遊ぼうと考えました。文字どおり翻訳すれば「飛ぶ自由のある鳥」なんですが、詩ではなんだかイマイチですよね。なかなかうまく言えないから、言葉や配置をいじって“Bird unchained by sky”という表現を思いついたんです。もとのフィリピノ語の直訳ではありませんが、この翻訳で言葉遊び、詩のリズムを表現できたと思います。ですから翻訳ではすごく苦しみます。いい言葉が出てこないと苦しみます。でもノーマンさんもおっしゃったように、翻訳は同時にとても楽しいです。なぜならテクストが何か新しいものに変わる可能性があるからです。

過去から前進していくために

藤井: それぞれのスタイルで作品を書き、翻訳にとり組んでいることが伝わってきました。翻訳に関してはノーマンさんの「painfully fun」、パオロさんの「suffer but fun」という体験が二人を結びつけている気がしますし、「playfulness」とパオロさんが何度もおっしゃってくれました。それは自分自身を見つめながら、ここにいること、歴史を見つめることでもあるわけです。掘り下げていく視線と、表現するときの遊び心も、お二人に共通しているなと感じます。会場からはいかがでしょうか。

質問者:まずノーマンさんに対して。ご自身の文化的遺産であるトバ・バタックの言語を、インドネシア語全体とどれぐらい調和させる必要があると考えて執筆されているでしょうか。たとえばインドネシアの詩人ファイサル・オッダンは、自身のスラウェシの伝統とマカッサル語やインドネシア語との間で交渉をしなければならないと言っていました。そしてパオロさんに対して。一般的なフィリピン社会は、キリスト教の伝統にまつわる新しい神話創造に対してどのように反応しているのでしょうか。

ノーマン:非常に面白い質問です。インドネシア語はある意味で植民地的な言語です。なぜなら1965年の共産党員に対する大虐殺を経て、社会を渡っていくための言語として国家によって強制されたからです。インドネシア語を習得すれば政府の仕事に就くことができ、どこにでも行けるようになります。一方でインドネシアには多くの伝統的な言語があります。トバ・バタック語もそのひとつですが、インドネシアでトバ・バタック人として生きることでたまに圧迫感をおぼえます。いずれにしても親が与えてくれたインドネシア語で育ったわけです。キリスト教についても複雑な思いはあって、私自身キリスト教の家庭で育っていますし、それも遺産の一部です。西洋のゲイ文化については多々考えてきましたが、実際それによって自己を解放することができました。ポストコロニアル時代において人間として生きる方法は、ある意味で矛盾を受け入れることだと思います。歴史はどうすることもできないし、植民地化をもとに戻すことも、戦争をとり消すこともできません。それでも未来には自分にとっての余地がある。だから私はインドネシアのクィアとしてインドネシア語と交渉し、私のような人びとに利をもたらさなければならない。それは結果としてトバ・バタックの人びと、労働者階級の人びとに利をもたらすはずです。この交渉を通じて過去から前進できるのです。

2018年にバンガイ諸島に行き、ある少数言語の最後の話者に出会いました。バンガイの先住民であるその話者に「なぜ子供や孫たちにその言語を教えなかったのか」とたずねたところ、彼の答えはこうでした。「子供たちが政府で働きたかったからです」と。それがインドネシアの現実であって、人びとは伝統的な言語をすべて消し去ろうとしているのです。たとえばトバ・バタック語を使って書くにしても、バタック語で書かれた本の言葉は非常に難しく、私は触れたことがありません。また昨年、奨学金を得てドイツにいるバタック族とのつながりを調査しに行くことになったのですが、ビザ発行が拒否されそうになりました。バタックとの文化的な再接続をどうするかを考えるにしても、再接続するためにまずシェンゲンビザを申請する必要がある。それが、今日私たちが生きている皮肉な現実なのです。

パオロ:宗教的なイメージを使った新しい神話づくりについて、フィリピン社会がどのように反応しているか。あまり公には言ってこなかったことを話しますと、2020年に『すべての男の結末』を自費出版したときにもっとも感動的だったのは、多くの人びと、おもに女性の友人たちからメッセージをもらったことでした。書いてくれてよかったと言ってくれて、私に自信を与えてくれました。一方奇妙だったのは、この本が賞にノミネートされ受賞したときにテーマに対する言及がなかったことでした。非常に明確に男性性について語っているにもかかわらず、審査員はそのことに何も触れなかったのです。彼は私の略歴を読み上げて、「彼には賞を受ける理由がある」といったほめ言葉を加えただけでした。本の内容にいっさい触れられない受賞という、なんとも奇妙な経験でした。ここでの問いは、人びとは本当にこれを聞く準備ができているのかということです。もちろん準備ができている人もいますが、残念ながらその多くは男性ではありません。しかしそれによってこの本をもっと広めなければならない、もっと書き続けなければならないとの思いがつよくなりました。なぜならこれはほかの異性愛者の男性とも話すべきことだからです。なぜ私たちがこのことをうまくやれていないのか、なぜ意図しない小さな行動がほかの人びとを傷つけているのか、話し続けなければなりません。女性やクィアの人びとのためにもっと良きフェミニストになる必要があるのではないでしょうか。

藤井:植民地支配という歴史、そして異性愛規範、男らしさといった支配的価値観。そういったものに向き合いながら、ノーマンさんは「annoying」という表現をお使いでしたけど、新しい言葉を駆使して挑戦していく、そうしたお二人のスタンスがよくわかったように思います。今日はどうもありがとうございました。

撮影:佐藤基